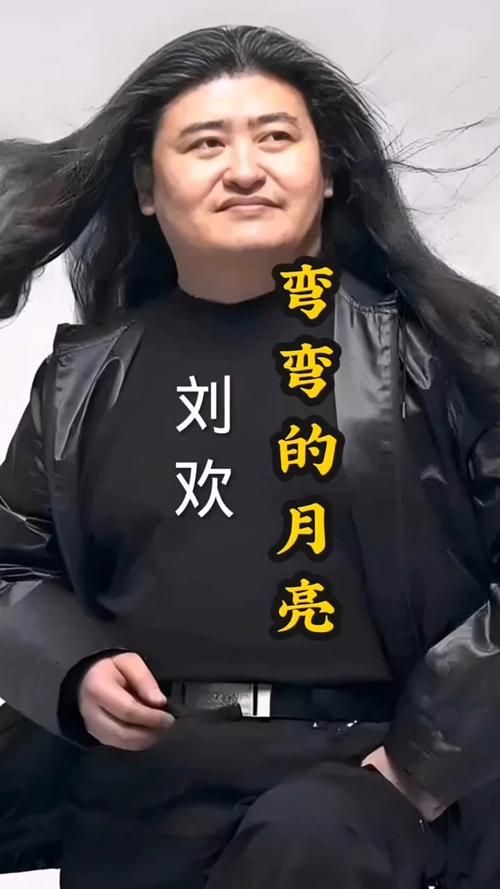

在华语乐坛,刘欢是个绕不开的名字。他的嗓音被称作“自带伴奏”,从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的深情,几代人的记忆里都有他醇厚的声音。可近年来,除了音乐作品,讨论刘欢时总绕不开一个细节——他的头颈。有人说是“发福的标志”,有人猜测是“健康问题”,甚至有人拿外形开玩笑,却很少有人真正停下来想想:我们究竟在关注他的身体,还是忽略了他用几十年时光在音乐里留下的东西?

从“舞台精灵”到“形象标签”:头颈变化背后的时间账

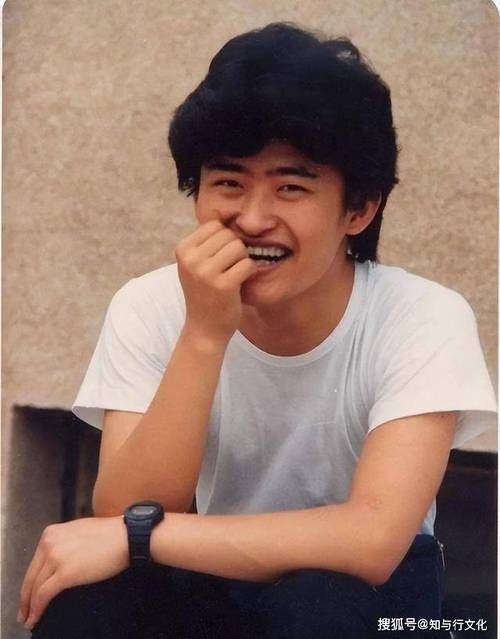

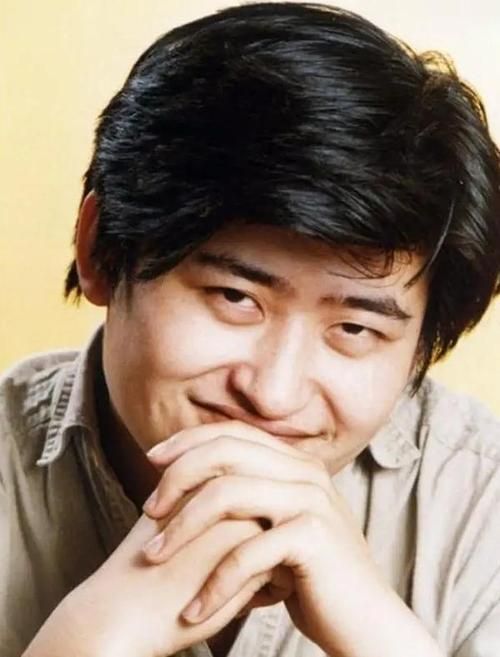

翻看刘欢早年的演出画面,很难把“头颈”和他联想在一起。80年代的舞台灯光下,他总是穿着简洁的衬衫,手势随旋律起伏,脖颈线条清晰利落,整个人像根绷紧的琴弦,一开嗓就能把全场情绪带起来。那时候的他,体重常年稳定在70公斤左右,高大的身形配上挺拔的姿态,是名副其实的“舞台精灵”。

可时光对谁都公平。到了90年代末,刘欢开始频繁赴欧美学习交流,作息被打乱,饮食差异大,再加上后来为了照顾生病的妻子,他的体重慢慢“失控”。网友扒出的2000年前后照片里,他的脸型圆润了,颈部线条也变得柔和,有人形容“像戴了层厚厚的围巾”。渐渐地,“头颈”成了他的“形象标签”,甚至有节目拿这个做梗,他却只是淡淡笑:“人家说‘心宽体胖’,我这是心里装的事儿多,体谅的人多,自然就‘胖’了。”

外形讨论背后:我们是不是忘了刘欢真正的“主场”?

其实,刘欢从未因外形停止过创作。2019年,他参加歌手,一开口唱甄嬛传的凤凰于飞,全网都在感叹“这声音怎么一点没变”。有人注意到,节目里他穿宽松的衣服遮身材,唱歌时却依然全身心投入,闭眼时的专注像是在和旋律对话。作为北京音乐学院的教授,他带出的学生一个个在乐坛崭露头角;做音乐公益时,他深入山区教孩子唱歌,眼里是挡不住的光。这些藏在“头颈”标签背后的付出,好像总被外形讨论轻易盖过。

更耐人寻味的是,公众对“头颈”的关注,往往带着双重标准。男艺人发福被调侃“接地气”,女艺人微胖就被骂“管理失败”;刘欢因身体发福上热搜,却很少有人关心他常年高血压、需长期服药的健康状况。说到底,我们是不是习惯了用“完美外形”绑架艺人,却忘了他们也是会累、会生病、会变普通人的人?

从“外形焦虑”到“价值回归”:或许我们该学会“听声识人”

去年某颁奖礼,刘欢上台领奖时,台下有人喊“刘老师注意身体”,他笑着摸了摸脖子:“放心,这脖子扛得住几十年的歌声,还能再扛几十年。”那一刻突然觉得,比起纠结他头颈胖瘦,我们更该记住的是:他用这脖子支撑起的音乐梦想,陪我们熬过了多少深夜;他用略带沙哑的嗓音,唱出了多少人藏在心底的故事。

娱乐圈从不缺“颜值担当”,但像刘欢这样,用作品说话、用才华撑起场面的“实力派”,才是真正该被记住的。或许下次再看到“刘欢头颈”的话题,我们可以先按下转发键,想想他的千万次的问曾问出多少人心里的迷茫,从头再来又给了多少人重新站起的勇气。毕竟,真正的好声音,从来不需要用“头颈”来定义;真正的艺术家,值得我们用耳朵去认识,而不是用眼睛去评判。

毕竟,当你闭上眼睛,听到的,还是那个刘欢啊。