提起刘欢,脑海里总有两个画面在打架:一个是80年代舞台上线条分明的“浓密青年”——蓬松黑发随歌声起伏,眼里有光,像一束燃烧的火;另一个是如今“标志性谢顶”的中年男人,发际线倔强地向后撤退,露出光洁的额头,却依旧能用好汉歌的豪迈或弯弯的月亮的温柔,让观众忘记他的发型,只记得他的声音。

这头发,到底跟着刘欢走了多少路?又见证了他人生的多少面?

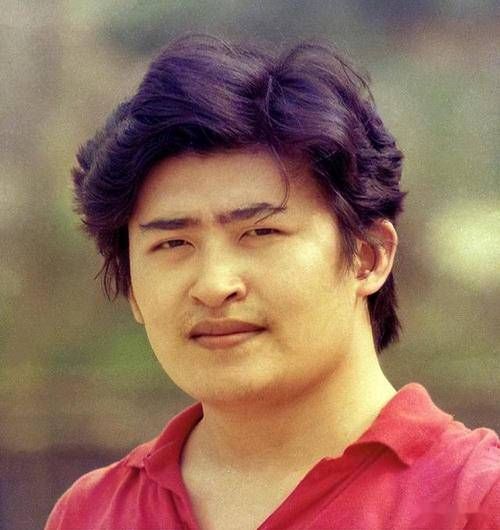

80年代:那头“能唱摇滚的头发”,是青春的勋章

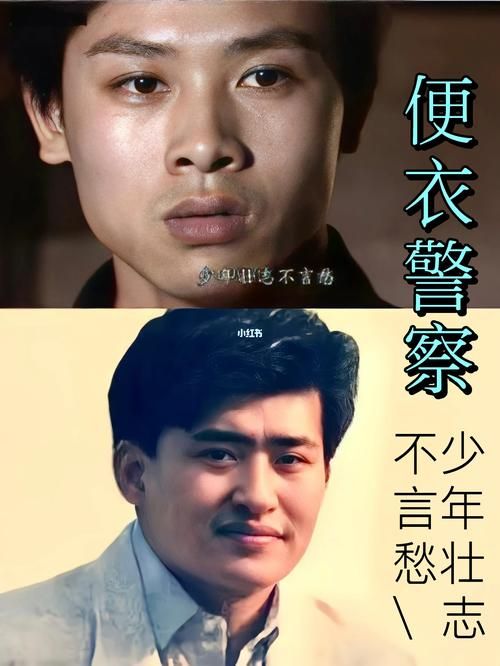

1987年,刘欢站在全国青年歌手电视大赛的舞台上,唱了一首少年壮志不言愁。镜头怼近时,能看清他额前几缕不听话的碎发,随着他嘶吼般的旋律微微炸开。那年他27岁,头发浓密得像刚收割的麦田,带着北方青年特有的“野劲儿”。

那时的娱乐圈,还没这么多“人设”,刘欢的才华就是最好的通行证。他的头发,自然成了青春的一部分——有时候他会扎个小辫子,有时候干脆披散着,跟北京人在纽约里王启明初到纽约时的狼狈又倔强完美贴合。有老观众至今记得:“那时候听刘欢唱歌,总觉得他的头发都在跟着节奏‘打拍子’,特别有劲儿。”

没人关心他会不会“秃”,只关心他下一首歌会不会火。毕竟,在那个年代,歌手的“武器”是嗓子,不是发型。

90年代:“好汉”一出,头发“让路”,压力是隐形的刀子

1998年,电视剧水浒传火遍全国,刘欢唱的好汉歌成了“杀疯了”的BGM。“大河向东流啊,天上的星星参北斗……”每当前奏响起,仿佛能看到刘欢站在聚光灯下,双手握着麦克风,头发好像都被歌声“震”得根根分明。

但很少有人知道,拍北京人在纽约、出专辑、跑演唱会,刘欢那几年几乎“连轴转”。有次采访他自嘲:“那时候忙得觉都睡不够,早上起来梳头,发现头发一把一把地掉,心里慌,但又没办法,事儿压在那儿,总不能不干吧?”

转折点大概就是那几年。好汉歌爆火后,刘欢的形象越来越“深入人心”——不是发型,是他额头那道越来越清晰的白线。有人说“刘欢发际线后移是为了配合好汉的‘沧桑感’”,只有他自己知道,舞台上的光鲜背后,是无数个熬夜改歌的深夜,是为角色琢磨剧本的焦虑,是肩上扛起的“华语音乐标杆”的压力。

头发不会说谎,它只是替人扛下了岁月的重量。

00年代后:“谢顶”成标志,他用豁达“打败”了调侃

再后来,刘欢的头发成了公众调侃的“固定节目”。有次颁奖典礼,主持人开玩笑:“刘导,您这发型是最新流行的‘地中海复古风’吗?”台下大笑,刘欢摸了摸自己的额头,哈哈一笑:“复古谈不上,这是‘岁月雕刻的艺术品’,省洗发水!”

他从不讳言自己的头发,反而总拿它自嘲。有次采访,记者问他“有没有考虑过植发”,他摆摆手:“植什么发?这多自然啊!你看我唱歌,有时候需要‘抬头挺胸’,这发型多配合,一抬起来,整个舞台都亮堂了。”

更难得的是,观众也渐渐习惯了“刘欢的头发”——没人再拿它当话题焦点,提起刘欢,第一反应永远是他“能穿透灵魂的嗓子”,是弯弯的月亮里的温柔,是从头再来里的力量。连微博上曾有粉丝留言:“刘欢老师头发越来越少,但歌越来越‘耐听’,这大概就是‘才华盖过颜值’的最好证明吧?”

头发里的哲学:比起“形象”,他更在意“传唱度”

其实刘欢早就说过:“头发会掉,歌不能掉。歌要是能传下去,掉几根头发算什么?”

他确实这么做的。这些年,他很少参加综艺,不上热搜,不炒作“人设”,大部分时间都在大学里教学生,或者埋头改歌。有学生回忆:“刘老师上课,总说自己‘歌不行’,要跟学生学新东西,有时候讲到兴奋处,一抬手,额头反着光,我们都习惯了,只顾着记他说的乐理知识,谁还注意他的发型啊?”

是啊,比起精致的发型,刘欢更在意的是歌能不能“扎进人心”。他唱好汉歌时,没人在乎他头发多不多;他唱千万次的问时,观众只记得他眼里的故事;他现在偶尔露面,头发依然“不多”,但只要他开口,整个世界都会安静下来听他唱——这大概就是真正的“底气”:不是靠外表的光鲜,而是靠作品堆砌起来的“不可替代”。

结语:头发会老去,歌声永远年轻

刘欢的头发,从“浓密青年”到“标志性谢顶”,走了30多年。这条路里,有青春的热血,有中年的压力,有面对调侃的豁达,更有对音乐的坚守。

它或许不是娱乐圈里“最帅的发型”,但一定是最“有故事”的发型。因为它告诉我们:真正的传奇,从不靠发型定义,靠的是那些穿透时光的歌声,和从容面对岁月的底气——就像刘欢本人一样,头发少了点,但光芒一点没少。

下次再听到好汉歌,不妨低头看看自己的发际线,然后笑着想:要是能像刘欢这样,把“掉头发”的焦虑,活成“传唱一首歌”的骄傲,也算得上是人生赢家了吧?