茶馆里醒木一拍,三弦一撩,天津的曲艺迷就懂了——今儿个的“味儿”正。但要是告诉你,那个唱着“大河向东流”的刘欢,和百年曲艺团早就有剪不断的故事,你是不是也得惊得拍下茶碗?

很多人眼里的刘欢,是“华语乐坛常青树”,是春晚舞台上沉稳的“实力唱将”,甚至是中国流行音乐的“活教科书”。可很少有人知道,这位北京长大的音乐人,骨子里却扎着天津的根,更和天津曲艺团有着一场跨越几十年的“双向奔赴”。

天津的“曲艺基因”:刘欢嗓音里的“津味儿”从哪儿来?

刘欢自己总说:“我算是半个天津人。”姥姥家住在天津五大道,小时候寒暑假扎在天津卫,听街边相声、茶馆鼓书,是家常便饭。天津曲艺团的演员们大概想不到,当年在进步戏院(今中华曲苑)里咿呀学舌的小男孩,后来会把曲艺里的“劲儿”揉进流行歌里。

你品品他唱千万次地问,尾音里那股子拐弯,是不是和骆玉笙先生的剑阁闻铃有异曲同工之妙?还有好汉歌里“路见不平一声吼”的爆发力,分明是天津大鼓的“喷口”功夫没藏住。后来他在歌手舞台上唱从头再来,中间突然加了一段京韵大鼓的过门,懂行的天津曲迷当时就乐了:“这哪是跨界,这是‘回家’啊!”

百年曲艺团的“新知音”:谁说“老玩意儿”不需要年轻人?

天津曲艺团,说出来都是“名场面”的代名词——马三立在这里说过逗你玩,骆玉笙在这里唱过重整河山待后生,至今还保留着鼓曲、相声、快板等十几个曲种。可和所有传统艺术一样,他们也经历过“年轻人不爱看”的阵痛。

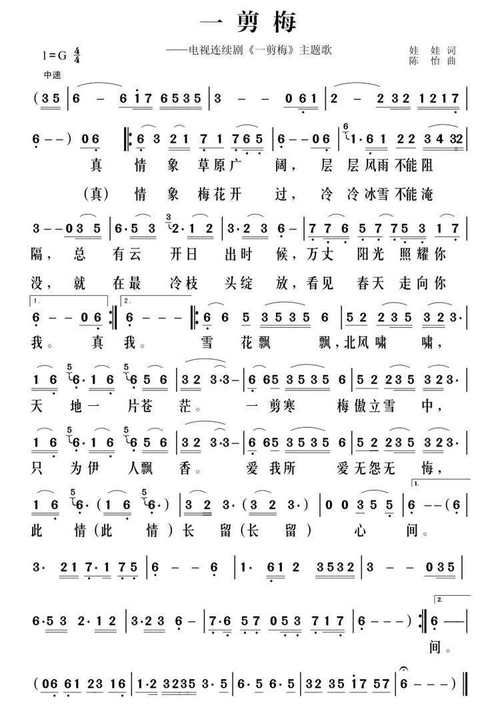

直到刘欢“意外”插了一脚。前几年,天津曲艺团搞“非遗进校园”,请他去当“文化推广大使”。原以为只是挂个名,结果刘欢真下了功夫:他把自己改编的津门情谱成京韵大鼓版,亲自带着青年演员打磨唱腔;还带着研究生团队,把曲艺里的“十三辙”拆解成流行歌曲的和声教材,连唱腔里的“气口”都帮着标注——“老先生们讲究‘偷气’,这不就是流行唱法里的‘弱声控制’嘛!”

最让人津津乐道的是一次“秘密合作”。天津曲艺团的青年鼓手王淳,在一次活动后台偶遇刘欢,随口提了一句想尝试“鼓曲+电子音乐”。刘欢眼睛一亮:“我工作室有台合成器,你啥时候来试试?”后来两人真搞出了个实验性作品——把梅花大鼓的宝玉探晴用电子节拍重新编排,开头还是传统的琵琶三弦,中间突然切入合成器的失真音色,结果在短视频上炸了,评论区里00后刷着“原来非遗这么潮”。

真正的“双向奔赴”:不是“帮衬”,是“各美其美”

有人说刘欢“带火”了天津曲艺团,这话不对。真正的文化传承,从来不是“施舍”,而是“共鸣”。刘欢从不觉得曲艺是“老古董”,反而说“这些艺人是‘活化石’,他们保存的不仅是技艺,是天津人的魂”;天津曲艺团的演员们也不把刘欢当“流量”,骆玉笙先生的弟子、梅花大鼓演员安 ice就说过:“刘欢来后台,总跟我们学怎么用气唱歌,我们跟他学怎么让老段子‘活’起来,这是互相捧场。”

去年天津曲艺团建团70周年,刘欢没空去现场,专门录了一段视频:“我小时候在天津听曲艺,是听个热闹;现在我听,是听门道。希望天津的茶馆里永远有醒木响,永远有年轻人愿意坐下来听。”这段话后来被做成金句海报,挂在了中华曲苑的门口——不少老人路过会驻足拍照,发朋友圈配文:“你看,咱们老玩意儿,年轻人懂。”

结尾:曲艺的“魂”,从来不怕被“带走”

所以回到开头的问题:刘欢和天津曲艺团,到底是“跨界”,还是“归根”?或许都不是。他们只是两个“老天津人”,用各自的方式,守着同一个江湖——一个用音符把曲艺的魂唱给全国人听,一个用舞台让这门老手艺在天津卫活得风生水起。

茶馆的窗外,海河的水还在流。醒木拍下,三弦再响,说不定下一个从茶馆走出去的“刘欢”,正在学着用手机拍段子呢——毕竟,曲艺的魂,从来不在舞台上,在每一个愿意“听个明白”的人心里。