在流量裹挟着娱乐圈高速运转的今天,一本由艺人妻子撰写的回忆录,似乎总逃不开“博眼球”“卖惨”的预判。但当刘欢的妻子璐璐的我和刘欢:日子就是柴米油盐的歌悄悄上架,那些曾被聚光灯遮蔽的细节,反而像陈年的酒,越品越见真章——原来最动人的不是“天王嫂”的光环,而是一个普通女人如何在宏大叙事里,把日子过成诗。

回忆录里的“反滤镜”:从“传奇”到“凡人”

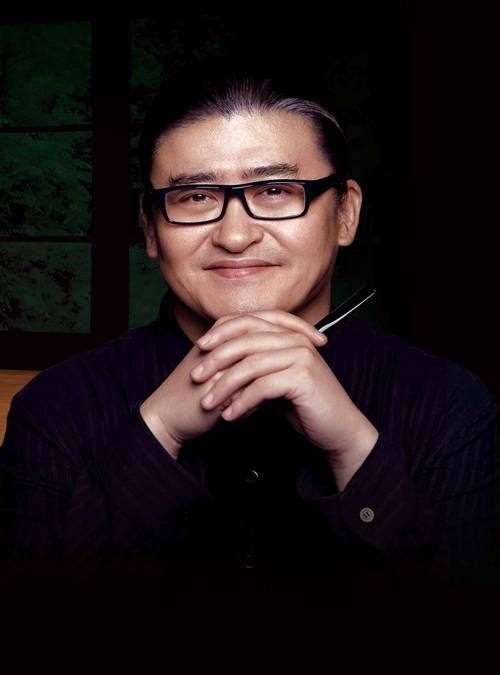

打开书页,最让人意外的是璐璐笔下刘欢的“不完美”。她会写当年在北京租房,冬天暖气不足,两人裹着大衣写歌,冻得手指僵硬;会写刘欢为了多挣点钱,周末赶商演回来累得倒头就睡,饭桌上都在打盹;甚至会写他成名后依然“抠门”——逛超市看到打折鸡蛋会下意识地多囤几箱,说“过日子不能浪费”。

没有“歌坛巨匠”的架子,只有“丈夫”和“父亲”的本分。璐璐回忆女儿出生时,刘欢笨手笨脚给孩子换尿布,把尿布裹成“小粽子”,逗得全家笑出眼泪。这些琐碎的日常,像一面镜子,照出了公众人物褪去光环后最真实的样子:原来再传奇的人,也得过一日三餐、鸡毛蒜皮的平凡日子。

“我不是‘刘欢的附属’,我是我自己”

很多人对璐璐的印象,停留在“刘欢的妻子”“低调的贤内助”。但在回忆录里,她反复强调:“我不是站在他影子里的女人,我是和他并肩走的人。”

上世纪80年代,璐璐是中央音乐学院的高材生,有自己的演奏事业。她和刘欢相识时,他还是个音乐学院的学生,两人骑着自行车在学校里遛弯,聊得最多的不是音乐,而是“以后要养猫还是养狗”“想去哪旅行”。婚后,为了支持刘欢的事业,她一度暂停自己的演奏,全心打理家庭,但她从未放弃自我——教钢琴、做音乐教育,甚至在刘欢生病时,一边照顾他一边编教材。

“婚姻不是依附,是两个独立的灵魂相互托举。”璐璐在书里写。这句话戳中了不少人的心:在“为家庭牺牲”被默认为女性“美德”的时代,她用一生证明:好的爱情,是“你是你,我是我,但我们在一起,更好”。

那些没被镜头拍下的“高光时刻”

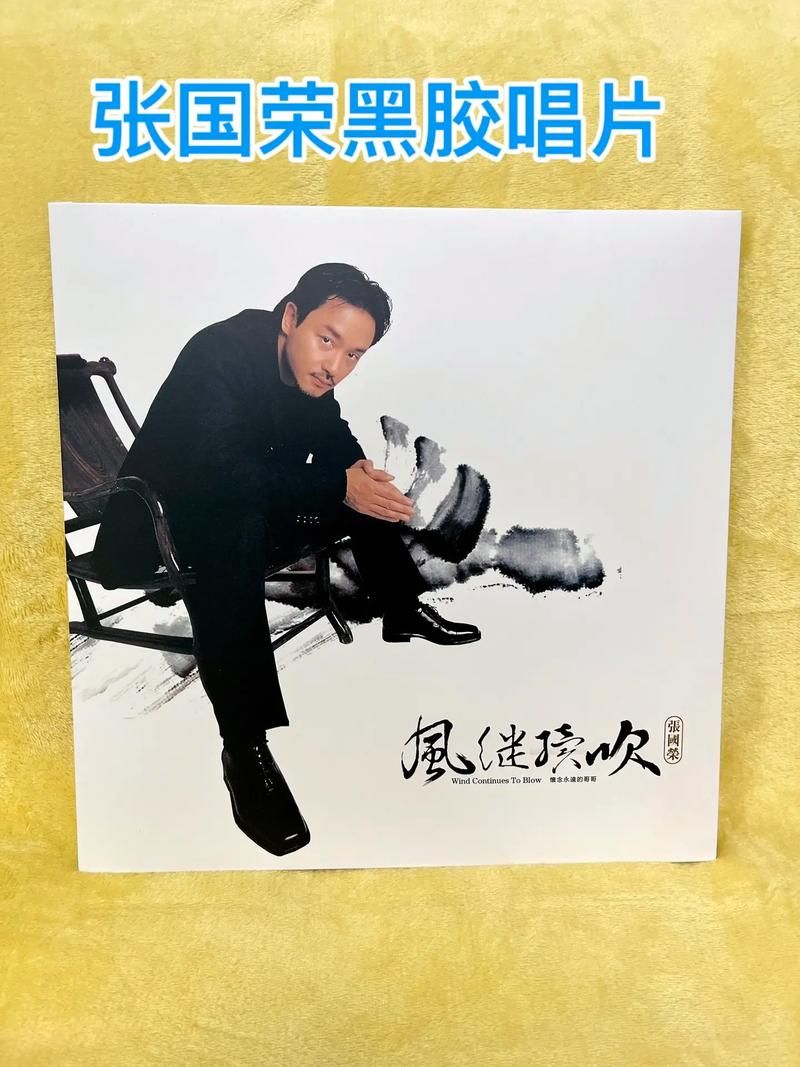

刘欢的舞台人生,有太多高光:1987年唱少年壮志不言愁一夜成名,好汉歌唱遍大江南北,奥运开幕式上让世界听见中国声音……但这些“大事件”在回忆录里,只占很小的篇幅。璐璐写的,更多是镜头之外的“高光”——

比如刘欢成名后,遇到街头卖艺的老人,会默默放下一百块钱,走远才说“他们比我们更需要”;比如他从不教女儿“要当星二代”,只教她“要认真学琴,要诚实做人”;比如有一次两人吵架,刘欢第二天默默买了她爱吃的蛋糕,附纸条:“对不起,但下次可能还会吵,因为我太在乎你。”

这些细碎的温柔,没有排场,没有掌声,却比任何舞台高光都更动人。它们告诉我们:所谓“传奇”,不是做了多少惊天动地的大事,而是在漫长岁月里,把对一个人的好,藏在每一件小事里。

为什么我们需要这样一本回忆录?

在这个“人设”横行的时代,太多艺人的故事被包装得完美无瑕,连家庭生活都像精心设计的剧本。但璐璐的回忆录,像一股清流——它不回避争吵,不美化苦难,甚至坦然写“我们也曾因为钱吵架,也曾在深夜怀疑生活”。

正因为它真实,才更珍贵。它让我们看到:光环之下,艺人和普通人一样,要面对生活的鸡零狗碎;一段长久的关系,不是靠“完美人设”维系,而是靠理解和包容。就像璐璐在书末写的:“日子就像一首老歌,有高音有低音,但只要两个人一起唱,就会很好听。”

或许,这就是我们最该从这本回忆录里看到的:比起“成名前的苦”,比起“天王嫂的秘闻”,更重要的是——在平凡的日子里,如何把“柴米油盐”,过成“柴米油盐的诗”。