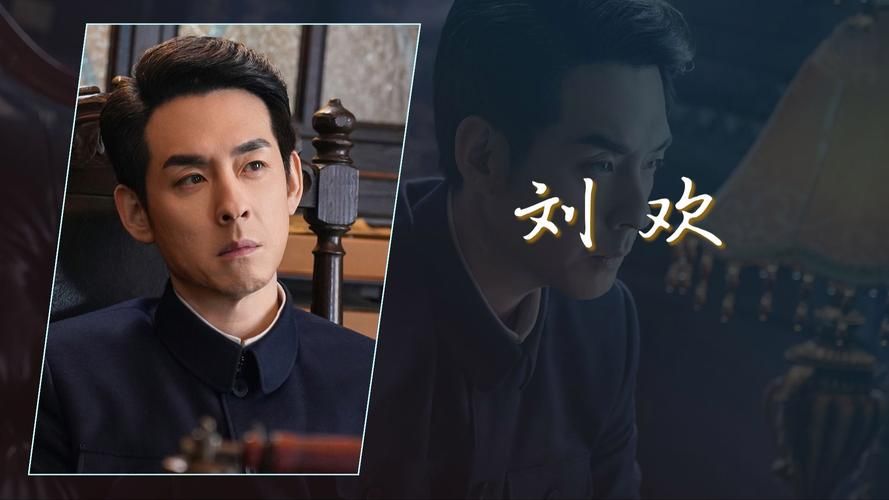

去年深秋,某个音乐节的直播镜头里,刘欢正带着乐队唱千万次的问,主歌部分过半,他却突然抬起手做了个暂停的手势。台下的观众还没反应过来,伴奏戛然而止,只有角落里一套架子鼓前,23岁的鼓手小林正埋着头,鼓棒在镲片上轻轻一划——那声音像石子丢进深潭,瞬间让躁动的现场安静下来。

“等一下,”刘欢拿着话筒,声音里裹着笑意,“这段solo能不能再放一遍?我想让大家听听,什么叫‘鼓会说话’。”

一、一个“意外”的solo,和一场“不按套路”的演出

那天演出的曲目单里,根本没有小林的solo环节。作为刘欢乐队的固定鼓手,他的任务本该是“稳稳托住整首歌的节奏”,像大多数伴奏乐手那样,藏在舞台边缘做沉默的基石。

但唱到弯弯的月亮间奏时,小林鬼使神差地在节奏里加了一个滑音鼓点——那是他小时候在老家听陕北老艺人敲腰鼓时记下的调子,带着股泥土的“笨劲”,却像针一样扎进了刘欢的耳朵里。

“我当时就觉得,这鼓点不对,”后来刘欢在采访里说,“不是技巧有多炫,是那股子劲儿,像从土里冒出来的,有汗味儿,有喘气声,不是 studio 里调出来的‘完美’。”

于是有了直播镜头里那一幕:刘欢让所有乐器停下来,只留下小林的鼓。小林愣了三秒,随后手腕一沉,鼓棒落下去的瞬间,观众们突然跟着节奏拍起了手——那不是排练过的“整齐划一”,是几百个人被一种本能的情绪带着,自发地、有点乱地晃动身体。

二、被“大佬”点名夸的鼓手,到底“牛”在哪?

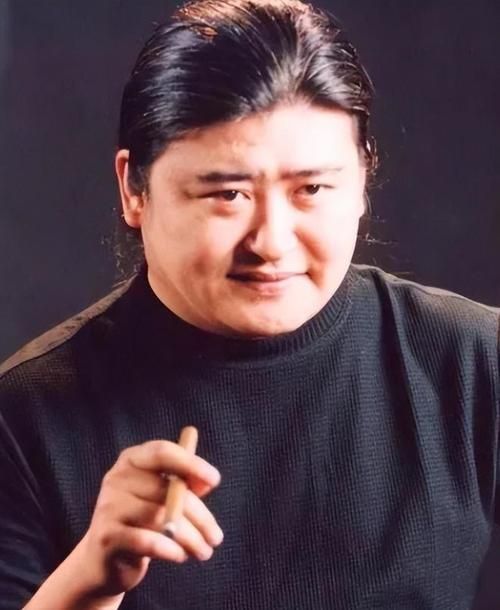

很多人好奇:刘欢什么样的鼓手没见过?合作过过的都是国际乐坛的顶尖乐手,他怎么会为一个“即兴发挥”的鼓点这么大动干戈?

熟悉刘欢的人知道,他对鼓手的执念,早不是秘密。“好鼓手不是节拍器,”他曾在一个音乐大师课上说过,“是乐队的‘翻译官’,把作曲家的情绪、歌词里的故事,用节奏‘说’给听众听。”

小林的“牛”,恰恰在于他从不“只打节奏”。

刘欢工作室的人后来聊起过一件事:去年录好声音改编版从头再来,小林提前一周把原曲听了上百遍,然后拿着谱子去找刘欢:“欢哥,这副歌部分能不能加个‘碎拍’?不是快,是像人哽咽时那种断断续续的节奏,歌词里‘看成败人生豪迈’不能是豪情,是苦笑后的释然。”

刘欢当时眼睛就亮了:“你见过哪个鼓手琢磨歌词的?”

现场那次“意外solo”后,不少观众翻出小林的过往:他没上过音乐学院,16岁在琴行打工时,用第一个月工资买了副二手鼓棒,每天打烊后在琴行后门的水泥地上练到深夜,手掌磨出的血泡粘在鼓面上,揭下来时像蜕了一层皮。后来跟着地下乐队跑演出,睡过十平米的群租房,也曾在音乐节后台被工作人员当成“场工”拦在舞台外。

三、刘欢的“破例”:夸的不只是鼓手,是音乐的“根”

“我今天不是夸他技术,”演出结束后,刘欢在后台对小林说,“是羡慕你。很多人玩音乐,越玩越‘精致’,把骨头都玩软了。你还带着点‘野劲儿’,那才是音乐的命。”

这番话让人想起刘欢年轻时的事。他刚出道那会儿,也因“不按常理出牌”被业内质疑:在少年壮志不言愁里加入摇滚吉他,在弯弯的月亮里用民乐打底,当时有人骂他“离经叛道”,他却说:“音乐不是供在博物馆里的古董,是活人的呼吸,得带着烟火气。”

如今,他把这句话传给了小林这样的年轻人。“前几天看到一条评论,说‘现在的歌都一个调调,像流水线出来的’,”刘欢在采访中叹了口气,“其实不是没好音乐,是太多人怕‘出错’。小林今天敢在直播里‘乱来’,比那些把技巧谱背得滚瓜烂熟的人,更懂什么是‘真’。”

或许,刘欢赞美的从来不只是一个鼓手的即兴,而是那种“不为技巧技巧,只为心里的话”的执拗。就像小林在鼓棒上磨出的茧,不是天赋的证明,是把“喜欢”两个字熬成了骨头。

说到底,舞台上的聚光灯永远追着主唱走,但真正让音乐“活”起来的,往往是那些藏在阴影里,却用节奏说着心里话的人。刘欢的暂停和鞠躬,不只是对一个年轻人的认可,是对所有“把心放进乐器里”的音乐人,一声响亮的“我看见你了”。

下次听歌时,不妨留意一下那些隐藏在旋律里的鼓点——说不定,你会听见另一个版本的“千万次的问”。