傍晚的音像店门口,总蹲着个抱着旧吉他的老头,摇着蒲扇哼“走过的岁月,风过留声”,琴弦上的调子总是跑,却偏偏和收音机里飘来的在路上伴奏严丝合缝——对很多80、90后来说,这首歌的伴奏从来不是“配乐”,它是放学路上踩着落叶的节奏,是宿舍夜谈里突然安静下来的前奏,是中年人翻开老相册时,从旧时光里渗出的风声。

它不是“伴奏”,是80年代的“青春BGM”

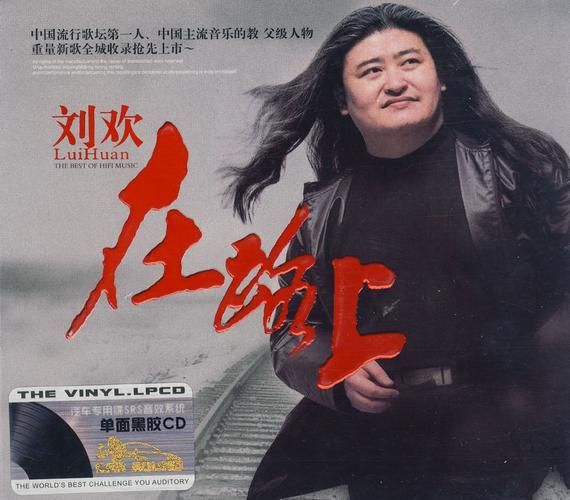

1985年,26岁的刘欢接到一个电话:电视剧便客警察要找主题曲,词是易茗写的,曲是雷蕾谱的,但试唱时大家总觉得缺点什么。“缺种‘在路上’的苍劲,像风沙吹过戈壁,得带点孤独,又得藏着倔强。”后来刘欢回忆,作曲雷蕾指着钢琴谱上的低音区说:“这里加个口琴,像不像天边的月牙儿?”

于是我们后来听见的版本:前奏一起,口琴的呜咽像老火车喷着白汽穿过隧道,间奏里钢琴的单音踩着鼓点,像旅人踢着石子往前走,最后吉他扫弦渐强时,刘欢的嗓子“撕”开一道口子,把“一路上有你,苦一点也愿意”吼成了时代的呐喊。可没人提过:那把口琴,其实是雷蕾从同事那儿借的上海“百乐”牌,吹到簧片发颤;钢琴里的“跳音”,是录音师怕太刻意,特意让琴童随手弹的跑音片段——结果这种“不完美”,反而成了伴奏里最戳人的“烟火气”。

为什么20年过去,我们 still 不懂伴奏的“传神”?

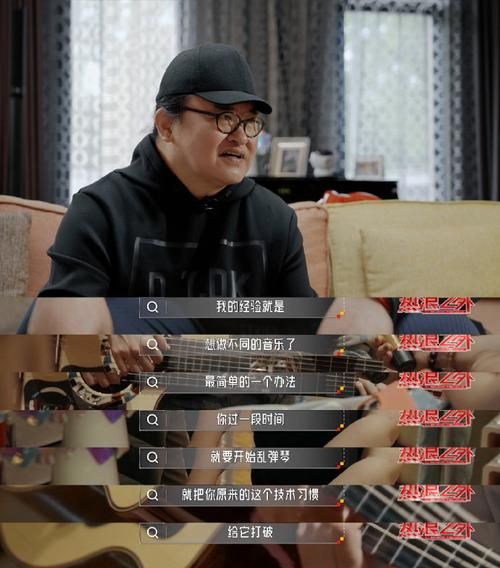

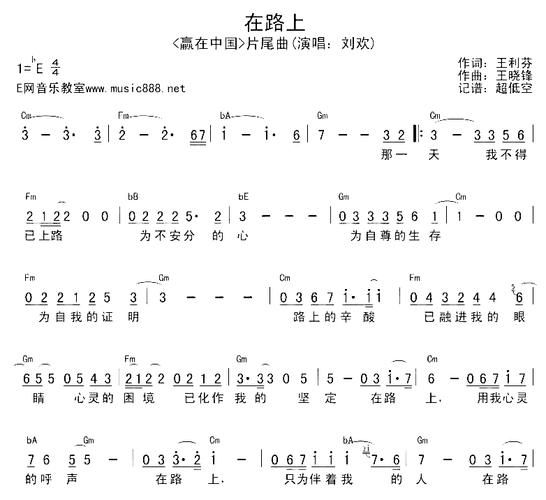

去年有音乐博主拆解在路上的伴奏,发现它的和弦走向“根本不流行”:没有常见的1645套路,主歌用连续的Am-G-F-E制造悬停感,像人站在山坡上犹豫;副歌突然转到C大调,可低音部却偷偷降了半个音,就像歌词里说的“风雨中这点痛,算什么”——看似昂扬,骨子里都是拧着劲的温柔。

更绝的是刘欢自己。他唱“那年少的爱人”时,伴奏里突然沉默半拍,只剩吉他的泛音,像他突然对着夜空笑了笑;唱“岁月像把无情的刻刀”时,鼓点突然密得像暴雨,可口琴又在雨里飘着,像刻刀下的眼泪——这些细节,根本不是“按部就班能编出来的”,是刘欢和雷蕾在录音棚里为了“喝杯茶”的间隙,随手磕碰出来的灵感。

难怪谭晶后来翻唱这首歌,特意加了弦乐版,却被网友吐槽“没了那股子‘土腥味’”——刘欢的伴奏里,从没追求过“高级”,它要的只是真实:是1985年胡同口自行车的铃铛声,是1998年KTV里有人抢过麦时碰倒的啤酒瓶,是2023年短视频里,中年男人发完“今年加油”的动态,循环播放时手指敲桌面的节奏。

伴奏里的“时间胶囊”,藏着我们的不敢忘

前阵子刷到个视频:西安地铁上,个穿校服的女孩用手机放在路上伴奏,全车厢的人突然跟着口哨声哼起来,有个大叔红着眼说“我儿子当年就是听着这个考出去的”。评论区里,有人说“2008年地震,救灾车上就放这个调子”,有人说“父亲去世前,床头放着这张磁带”。

其实刘欢早就说过:“在路上的伴奏,从不是我的,是你们的。”它从没刻意说过“怀念”,却让每个听过的人,在口琴声里想起某个具体的瞬间:18岁提着行李箱的火车站,30岁加班后空无一人的办公室,或者此刻的你,看着窗外的晚风——它像一位沉默的旅伴,不问来处,不问归途,只在你心里最软的地方,轻轻哼一句“我们从这里出发,我们向未来走去”。

下次再听到在路上的前奏,别急着跟着唱。闭上眼,听听那把口琴里的风声——那不是伴奏,是1985年至今,所有没说完的故事,都在路上。