"遥远的夜晚,一个古老的村庄,弯弯的月亮,下面是弯弯的小桥..."

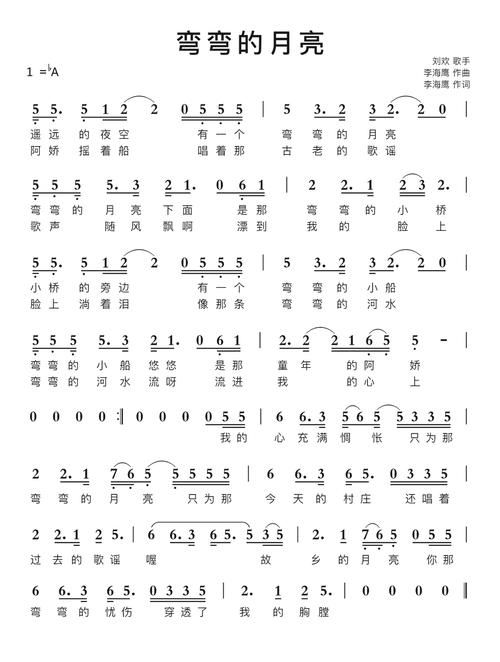

1990年,当刘欢的嗓音带着醇厚的磁性,在春晚的舞台唱出这句词时,谁也没想到,这24个字会成为一代人心里最柔软的烙印。不是所有歌都能叫"经典",但弯弯的月亮——从旋律到歌词,像陈年的酒,越品越有后劲,30年过去,每次响起,还是能让人眼眶一热。

歌词里的江南水墨,是刻在DNA里的故乡模样

你说弯弯的月亮的歌词有多绝?它没提一个"乡"字,却句句是乡愁。

"弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤,飘进我的梦乡。"

你看,连月亮和桥都是"弯弯的"——这不是随便写的形容词。李海鹰写这首歌时,脑子里想的是广东顺德的童年:岭南水乡的石拱桥,夜里倒映在河里的月影,像被谁抿了一口,弯成温柔的弧度。可这"弯弯"的意象,又不止于南国:北方孩子记忆里村口的老槐树,皖南古道上青石板的苔痕,黄土高坡上窑洞的檐角,谁的故乡没有过一弯"弯弯的"月亮?

最绝的是"阿娇摇着船,唱着那古老的歌谣"这句。"阿娇"是谁?是你的发小,是村口那个总扎着麻花辫的小姑娘,是你放学路上一起捡石子的小伙伴。她摇的木船,摇的是时光;她唱的歌谣,是所有中国人血脉里都流淌的"儿时记忆"。还有"阿爸坐在岸边,嘴里衔着烟斗,默默在凝望",没有夸张的情绪,连"凝望"都带着静默感,却比任何呐喊都让人鼻酸——多少人的父亲,不就是这样?话不多,却把所有的牵挂都藏在目光里,看着我们像小船一样"荡啊荡",开往离家越来越远的地方。

歌词里没有大江大河,没有名山大川,只有小桥、流水、木船、阿娇、阿爸,这些最朴素的意象,拼成了中国人共同的"故乡模板"。你说这算不算一种魔法?30年前的江南水乡,竟能精准戳中每个中国人的乡愁穴位。

刘欢的嗓子,是给歌词装上的"灵魂翅膀"

都说歌是歌者的二次创作,刘欢当年唱的弯弯的月亮,简直是把词里的故事活了。

你听开头那句"遥远的夜晚",他没急着唱,而是稍微顿了顿,气息像从很远的地方飘过来,带着薄雾般的朦胧感——这不就是"遥"的感觉吗?月光下的故乡,本来就隔着时光的薄雾,隔着千山万水。到我的心充满惆怅,他没用嘶吼,而是让声音在"惆怅"两个字上打了个转,尾音轻轻下沉,像叹息,又像咽下了半句没说出口的"我想家"。

最绝的是"脸上有笑窝"那句。刘欢唱"阿娇的脸上有笑窝,歌声中还有她十八岁的青春",嘴角的弧度都像跟着扬起来了。你能想象出那个画面:阿娇站在船头,夕阳把她的影子投在水里,一晃一晃的,脸上的酒窝盛着光,十八岁的青春,比月光还亮。可紧接着是"她不知道,她的梦已经老了",这"老了"两个字,他唱得特别轻,像怕惊醒一个梦,却又带着清醒的疼——多少回乡的人,发现小时候的伙伴眼里没了光,才发现自己也成了"梦"里的人?

后来有人翻唱这首歌,有的飙高音,有的加电子节拍,但都没刘欢唱的"味儿"。为什么?因为他的声音里"有生活"。他不是在唱一个故事,是在讲自己的回忆——后来采访,刘欢说每次唱这首歌,都会想起自己在天津老家的童年,想起院里的老槐树,想起母亲在胡同口喊他回家吃饭。这种"感同身受",是技巧模仿不来的。他的嗓子就像一把刻刀,把词里的每一笔深情,都刻进了听众的骨头里。

为什么30年后,我们还在听弯弯的月亮?

这首歌就像一面镜子,照见每个人的成长,也照见这个时代的变迁。

90年代初,城市化刚起步,像弯弯的月亮这样的歌,唱出了无数"进城人"的心思。李海鹰后来回忆:"写这首歌时,我在广州,突然想起老家的河,想起小时候在河边捞月亮的日子,那种回不去的怅然,一下子就涌上来了。"那是个充满焦虑又带着希望的时代,有人离开土地下海,有人背上行囊求学,所有人都像"弯弯的月亮"下的小船,既向往远方的热闹,又留恋故乡的宁静。

可如今呢?高铁缩短了城乡的距离,却也拉远了心与心的距离。我们被困在"996"里,朋友圈里晒着精致的咖啡,却突然在某个深夜,被一句"阿爸坐在岸边"击中——我们有多久没好好看过父亲的脸?有多久没想起阿娇那句"古老的歌谣"?弯弯的月亮像一个温柔的提醒:别走得太快,别让故乡变成记忆里的"弯弯的月亮",看得见,却摸不着。

它更像个"情感符号"。2021年河南暴雨时,有被困的网友在直播间合唱弯弯的月亮;2023年春晚,多位歌手合唱这首歌时,弹幕刷屏"哭了,我的青春回来了"。为什么?因为这首歌里藏着我们的来处,藏着我们为什么出发的初心。它是几代人的"共同记忆",也是这个浮躁时代里,一个"情绪出口"。

说真的,现在打开音乐APP,弯弯的月亮的评论里还经常有人问:"这歌词到底写的是哪里的故乡?" 你看,它没具体答案,却又能让每个中国人都觉得"这就是我的故乡"。大概就像那轮"弯弯的月亮"——它照过江南的烟雨,也照过塞北的雪;听过阿娇的歌谣,也听过我们的叹息。30年过去了,它一直悬在那里,成了每个异乡人心头,最温柔也最怅惘的月亮。

下次听这首歌时,不妨闭眼想想:你的"弯弯的月亮"下,是不是也有个小桥,也有个阿娇,也有个默默凝望你的阿爸?