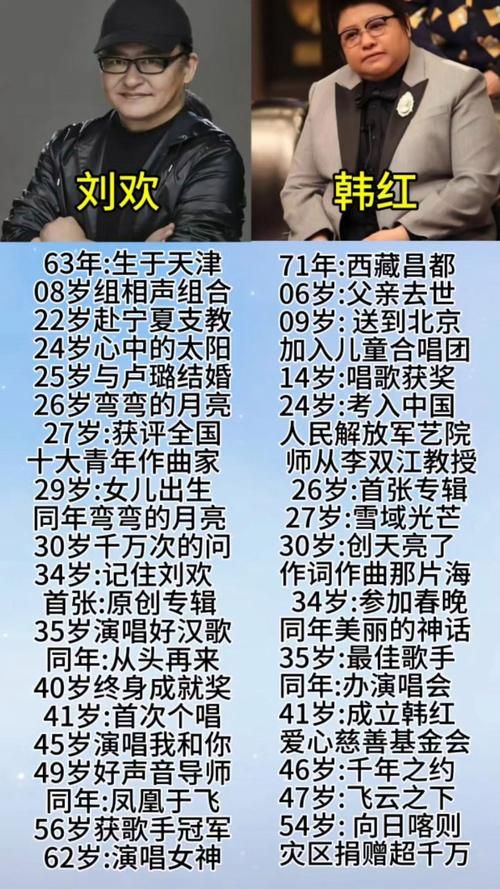

某个周末下午,我蹲在老小区的花坛边,听见隔壁楼大爷放音响,还是那首“大河向东流啊,天上的星星参北斗”——破旧的喇叭里,刘欢的声音混着风飘过来,突然就把我拉回1998年的夏夜。那时我蹲在院子里看水浒传 rerun,跟着奶奶一起哼“路见不平一声吼”,没想过三十年后,这嗓子会成一代人的“BGM开关”。可这几年翻遍各大综艺,总不见他的身影,观众席上缺了个“穿花衬衫的胖大叔”,好像连舞台的光都淡了几分。

你有没有发现,如今的音乐综艺越来越“卷”:选手飙高音要加特效,导师点评要上热搜,连眼泪都得掐秒卡点。但打开电视找刘欢,除了2012年中国好声音第一季的“转椅背影”,最近一次露面还是给歌手当“声乐顾问”——不是他不想上,是我们好像忘了:真正的音乐人,不该只活在综艺的流量逻辑里。

还记得好声音第一季吗?那英拍着桌子喊“我要刘欢的学员”,刘欢却推推眼镜,慢悠悠说“我觉得这孩子还有空间”。后来学员果然拿了冠军,有人问他“是不是早看出来他的潜力”,他挠挠头:“我看的是他对音乐的那股较真劲儿,比技巧重要多了。”这话放现在,怕是会被弹幕刷“导师没看点”,可当年多少观众反复回放那段,不是为戏剧冲突,就为这份“不把人当流量”的真诚。

刘欢的“在”与“不在”,从来不是露面频率的问题。你说他“不在”,可弯弯的月亮的旋律在短视频平台翻红时,有人在评论区写“KTV里只敢唱前奏,后面的高音留给刘欢老师”;你说他“在”,去年某歌手翻唱千万次的问,字幕打上“致敬刘欢”,底下却有人说“少了原版里的岁月感,像丢了魂儿”。

其实他一直“在”——不是在综艺的聚光灯下,是在那些被我们反复咀嚼的歌里。90年代北京人在纽约的千万次的问,唱的是出国潮里的迷茫与乡愁;21世纪初好汉歌的“嘿咻嘿咻”,唱的是普通人的热血与不服气;去年给电影封神写主题曲,他还是那句“音乐要服务于角色,别炫技”。他就像个老匠人,不追风口,只盯着手里的活儿,磨出来的东西,十年听有味道,二十年听有故事。

有人说刘欢“高冷”,可了解他的人都知道,他只是把热情都给了音乐。他嗓门大,录节目时总怕打扰到别人,特意在角落贴张纸条“轻点说话”;他爱调侃,跟学员聊天时会说“你这嗓子不去唱摇滚,可惜了”,转头又偷偷帮他们改旋律;他更护犊子,有选手被质疑“没实力”,他说“我的耳朵告诉我,他能行”。这种“不端着”的真诚,现在看多难得?

前几天刷到一条老视频,是刘欢在音乐会上唱从头再来,头发已经花白,唱到“心若在梦就在”时,台下观众跟着合唱,有人抹着眼泪。弹幕有人说“原来真正的共鸣,不需要滤镜,只需要一首歌”。是啊,我们想念刘欢,或许不是想念某个综艺导师,而是想念那个愿意为好音乐较真,为歌手兜底,为观众掏心窝子的“老大哥”。

所以刘欢在不在?或许,他早就活在了我们的歌单里,活在了那些“不说话却很动人”的旋律里。就像他常说的:“音乐这东西,得慢点品,急了,味儿就散了。”下次深夜循环弯弯的月亮时,不妨想想——这个总说“这样不行”的胖大叔,其实从未离开。