如果你在90年代的街上随便拉住一个人,问他“你知道刘欢吗?”,大概率会得到一个瞪大眼睛的回答:“咋能不知道?唱好汉歌那个啊!” 但要问“你知道‘刘欢国’吗?”,对方可能会愣一下——这词儿听着像段子,可细想下来,好像整个华语乐坛、甚至几代观众的记忆里,真的有个叫“刘欢国”的地方。那里的“国民”是他的听众,的“国土”是他的歌声,而“国王”刘欢,好像从没想过当国王,却硬是成了所有人心里绕不开的音乐图腾。

他不是流量明星,却让全中国跟着他“吼”

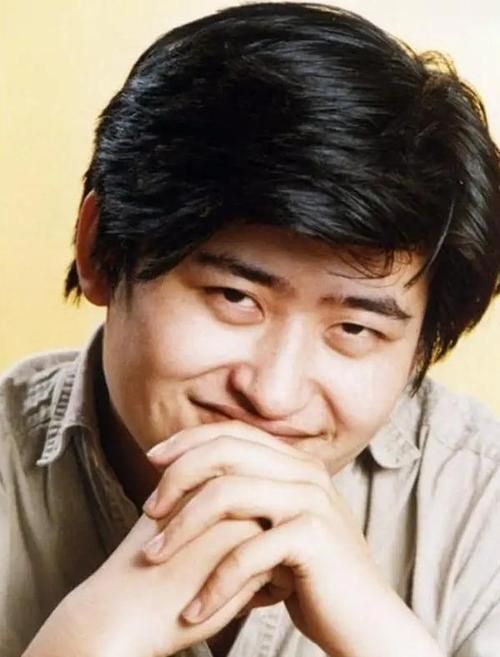

要说刘欢“国”的版图有多大,得从80年代说起。那时候的中国,刚从改革开放的浪潮里探出头,流行音乐还带着点“犹抱琵琶半遮面”的羞涩。刘欢就像个“闯入者”,揣着一首少年壮志不言愁,用他那把“粗粝又厚重”的嗓子,把“一路豪情一路血风雨”吼进了每个中国人的心里。

你敢信吗?这首歌当时火到什么程度?工地上的工人们哼,教室里的学生们唱,连出租车司机跟着电台一嗓子飙下去,都能忘了前面有红灯。不是靠什么流量炒作,就是歌里有股子劲儿——普通人的劲儿,奋斗者的劲儿。后来亚洲雄风再一响,“我们亚洲山是高昂的头”,简直成了当时中国在国际舞台上最响亮的“BGM”。

要是你以为他的“国”只停留在红歌,那就小瞧了这片疆域的包容性。90年代末,他给水浒传唱好汉歌,一开口“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,硬是把“好汉”的豪迈唱进了百姓的饭桌上。那年头家里要没电视,就得去邻居家挤,刘欢的歌声一响,连平时不爱听戏的老太太都跟着拍手:“这人唱的,比戏还带劲儿!”

从导师到“定海神针”,他的“国民度”是圈出来的吗?

真正让“刘欢国”升格的,还是他站在台后的那些年。2012年,中国好声音第一季开播,有人质疑:让一个头发稀疏、戴着眼镜、说话慢半拍的中年人当导师,年轻人买账吗?结果节目一播出,刘欢成了“意外之喜”。

有次学员唱一首冷门民谣,唱到一半自己都哽咽了,台下一片寂静。刘欢没急着点评,而是缓缓开口:“这首歌我听过,讲的是一个普通人的故事。你知道吗,真正的音乐不用技巧,就是把心里的东西掏出来。”说完他轻轻拍了拍学员的肩膀,那画面比任何“爆改”镜头都戳心。后来才知道,他每次提前到场,不是为了排练,是认真听完每个学员的初选,甚至帮他们改歌本。

后来在歌手舞台上,他选了从前慢,声线里全是岁月的沉淀。有人问他:“您都这么成功了,为什么还选这么‘安静’的歌?”他笑得有点孩子气:“歌好听,不就够了?” 这大概就是“刘欢国”的国民基础——他从不媚俗,却总能戳中大众心里最柔软的地方。就像网友说的:“别的导师带‘流量’,刘欢带‘质量’,你信他,因为他的眼镜背后,藏着一双真正懂音乐的眼睛。”

“国王”的平民底色:他凭什么让人忘了“明星”身份?

说到底,刘欢“国”的根基,从来不是明星光环,而是他几十年如一日的“真”。你去翻他早年的采访,记者问“您觉得您算明星吗?”,他挠挠头:“明星?我就是个教书的,顺便唱唱歌。” 这话不假,他一直是中央音乐学院的老师,有学生回忆,刘欢上课从不带架子,有学生五音不全,他会蹲下来说:“没关系,咱们慢慢找,音乐是开心的。”

生活中的他,更像个“生活家”。微博里没什么营业日常,倒是常发点“今天做了红烧肉”“听了一首老歌”这种碎碎念。有次他坐高铁被拍到,素颜、发福,戴着口罩缩在角落看论文,照片上了热搜,底下评论却一片温暖:“原来刘欢老师也坐高铁啊?”“看着他就觉得,搞音乐的人,就该是这个接地气的样子。”

就连他的“不完美”,都成了“国民滤镜”。他总说自己胖,有次活动上开玩笑:“你们看我这样,是不是觉得该减肥?可我媳妇说,‘你这样才有安全感’。” 话音刚落,台下一片掌声——在这个处处追求“完美”的娱乐圈,刘欢就像个“叛逆者”:他坦然接受自己的不完美,也尊重每个人与生俱来的“真”。

结语:所谓“刘欢国”,不过是我们对音乐最本真的向往

现在再回头看,“刘欢国”到底是个什么地方?它没有边界线,不设门票费,只要你还相信音乐的力量,只要你还记得年少时跟着好汉歌吼声震天的自己,你就在这个“国”里。

而刘欢,这个“国王”从没想过加冕,只是踏踏实实唱了四十年歌,教了一届又一届学生。他说过:“音乐是社会的良心,不是舞台的装饰。”或许,正是这份“良心”,让他的歌声成了几代人的集体记忆;也正是这份“不装”,让他在浮华的娱乐圈里,活成了每个人心中的“定海神针”。

所以啊,下次再有人问“刘欢国”是什么,你可以告诉他:那是我们心里,为真正的好音乐保留的一块“自留地”。而刘欢,就是这块地里最忠实的“园丁”,种下的是歌曲,长出来的是情怀。