聊到“厉害”,这俩名字放一块儿,真够头大的。一个是中国人听着长大的声音,是电视里那个永远儒雅、开口就让人起鸡皮疙瘩的“刘欢老师”;另一个是美国文化里的符号,抱着破吉他、嗓子像砂纸一样,却让诺奖委员会说“他在美国歌曲传统中创造了新的诗意表达”的鲍勃·迪伦。要说谁更“厉害”?不如先别急着站队——你细品,这俩人压根就不在一个赛道上跑,却又在最深的地方,撞了个满怀。

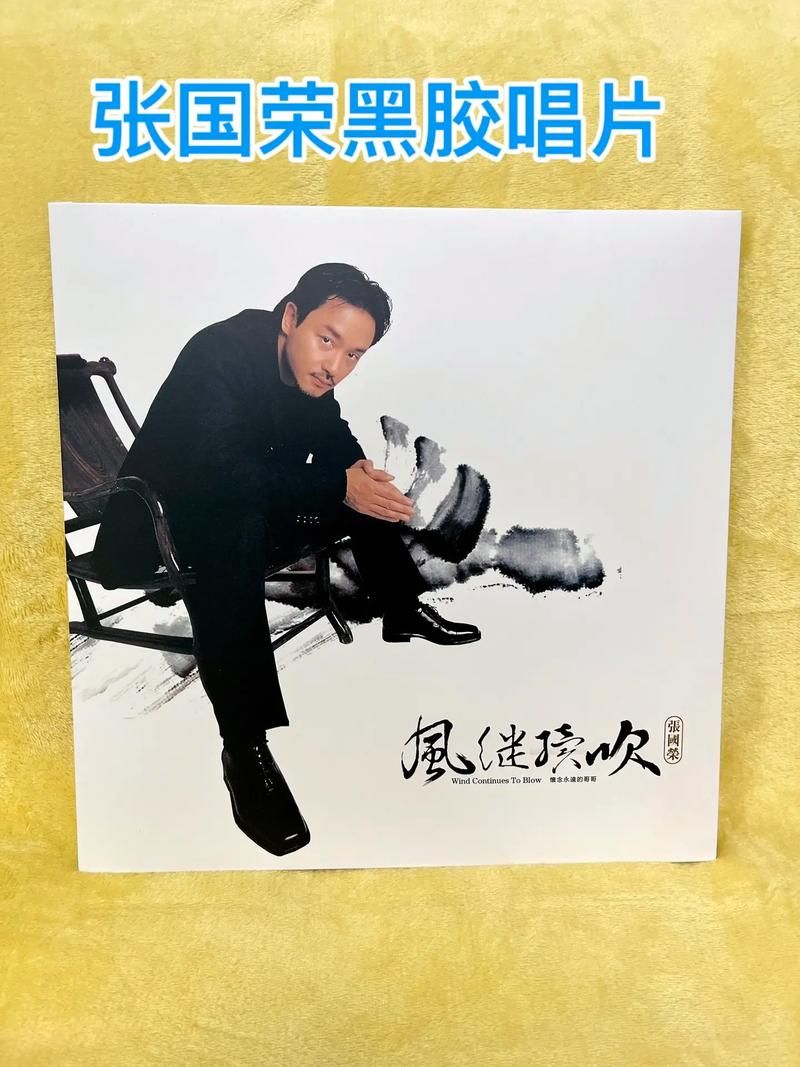

先说刘欢吧。对很多中国人来说,“刘欢”这三个字,几乎是“华语流行乐天花板”的代名词。还记得第一次听弯弯的月亮是什么感觉吗?不是炸耳的旋律,就是那股子浓浓的烟火气,像老北京的胡同口,晚风一吹,能闻到槐花香和远处飘来的二胡声。刘欢的嗓音,那是老天爷赏饭吃的中音,醇厚、绵密,像陈年的普洱,初尝温润,回味却带着劲儿。你知道当年北京人在纽约火成什么样吗?主题曲千万次的问一响,多少人跟着唱“我曾经问个不休,你何时跟我走”,那哪是唱歌啊,那是把一代人的迷茫、对远方的渴望,全揉进了旋律里。

但刘欢的“厉害”,从来不只在于唱功。他敢在90年代初,那个港台流行乐当道的时候,写好汉歌:“大河向东流啊,天上的星星参北斗”——简单吧?可就这几句,愣是把中国人的豪迈、江湖气,唱成了大江南北都会哼的“神曲”。后来他去中国好声音当导师,别的老师可能更侧重技巧,但他总说:“唱歌得有魂,你得让听众从你耳朵里听到自己的故事。”你看他坐在那儿,微微一笑,一句话就能点醒学员,那不是装,是真把自己浸在音乐里泡了半辈子的人,才能有的通透。都说他是“音乐教父”,可他自己却说:“我就是个爱唱歌的,能把好歌传给大家,就满足了。”

再说说鲍勃·迪伦。这老头的“厉害”,藏在“叛逆”俩字里。你想象一下,1962年,20岁的迪伦揣着一把吉他,从明尼苏达州的小镇跑到纽约格林威治村,那时候的民谣圈,唱的都是什么?温柔、抒情,像个规规矩矩的读书人在念诗。结果呢?迪伦上来就唱Blowin' in the Wind,开篇一句“一个人要活多少年,才能成为真正的人?”直接把民谣从“小资情调”变成了一把砸向社会现实的锤子。

他后来还敢“背叛”民谣——1965年,在纽波特民谣音乐节上,他抱着电吉他就上台了,“滋啦”一声,全场嘘声一片,警察都想冲上去把他轰下去。可现在回头看,那声“滋啦”,直接炸出了民谣摇滚,改变了整个西方流行音乐的走向。这人更绝的是,歌词写得比诗还狠:Like a Rolling Stone里,他骂着那些自以为是的社交名媛;A Hard Rain's A-Gonna Fall里,他把对战争、对绝望的恐惧,写成了一连串的“我看到……”像在念一篇预言。就连诺贝尔文学奖,都绕不开他——2016年,他成了第一个拿诺奖的歌手,颁奖词说“他在美国歌曲传统中,创造了新的诗意表达”。可他上台领奖了吗?没有,他让别人替他念了篇感言,理由是“我得了肺炎去不了”——你说这人,是拽?还是压根没把“名头”当回事儿?

那你说,这俩人到底谁更厉害?

要论对华语乐坛的贡献,刘欢是“播种机”和“守护者”。他教会了一代人“唱中文歌也能有国际范”,他是第一个把西方音乐剧唱进维也纳金色大厅的中国人,也是几十年如一日,把好歌往老百姓耳朵里送的人。没有他,华语流行乐可能要晚好几年找到自己的“根”。

要论对世界音乐的影响,鲍勃·迪伦是“革命者”和“引路人”。他撕开了音乐的“规矩”,让歌词成了和诗歌、小说并立的文学形式,后来的披头士、麦当娜、周杰伦……随便拎一个出来,都绕不开他的影子。他说过一句特狠的话:“一个音乐人,要么创新,要么滚蛋。”

可仔细想想,问“谁厉害”,本身就像问“李白和莎士比亚谁更会写字”。刘欢的厉害,是“润物细无声”——他把中国文化的魂,用现代音乐的语言讲给中国人听;鲍勃·迪伦的厉害,是“刺破苍穹”——他像个先知,用音符和文字,把西方社会的痛与梦,刻进了历史里。

一个在你的文化里,让你听着听着就想掉眼泪;一个在另一个半球,让你隔着几千里,都能感受到那份对自由的呐喊。这俩人,哪有什么“谁更厉害”?他们不过是站在音乐的两极,各自发光,告诉你:真正的好东西,从来不分东西,只看能不能戳中人心最软的地方。

下次再听弯弯的月亮,不妨想想,要是迪伦来听,会写出什么样的词;而要是刘欢唱Like a Rolling Stone,会不会又多一份中国式的沧桑?反正啊,能让我们在几十年后,还愿意反复听的,不管是迪伦的“嘶吼”,还是刘欢的“醇厚”,都是这个时代,最“厉害”的声音。