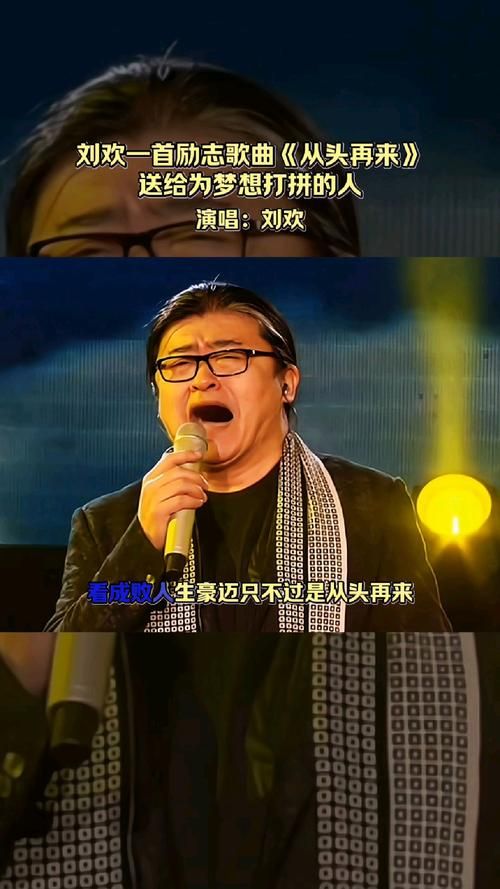

2008年那个秋天的晚会后台,化妆镜前的刘欢正对着镜子哼副歌,突然有人从后面拍他肩膀:“我这儿调了调调,你听听这开口音合不合适?”回头一看,是费玉清,手里攥着一份被折出角的乐谱,眼镜片后的眼睛弯成月牙。两代“华语乐坛定海神针”的合作,就这么从一句随口的问候开始了。后来那天晚上,当雨花石的前奏响起,台下的掌声像潮水一样漫上来,连摄像机都忍不住多给了他们几秒特写——刘欢微微眯着眼,声音沉得像把玉石投进深潭;费玉清嘴角噙着笑,尾音飘得像雨后的青竹,两股声音缠在一起,竟把一首“红歌”唱出了岁月的包浆。

你真的听懂雨花石里的“石头”了吗?

很多人第一眼听雨花石,会觉得“哦,又一首歌颂奉献的主旋律歌曲”。但要是你知道这首歌的诞生故事,可能会把耳机音量调大一点——词作者江河写它时,刚从南京雨花台回来,那里的石头被雨水泡得发亮,每一块都有弹孔或刻痕。“它们不说话,却比谁都懂什么叫‘坚守’。”所以雨花石里“我是一颗小小的石头,静静的躺在泥土之中”的“泥土”,从来不是卑微的代名词,而是“长成参天大树之前,必须经历的光阴”。

刘欢在录音时特意向制作人申请:“副歌那几声‘我愿铺起一条五彩的路’,别太满,留点气口,让石头‘呼吸’。”你仔细听他唱“小小的石头”时,喉结是慢慢下沉的,像真的把一块石头含在嘴里,用体温焐热它;而费玉清接“小小的石头”时,声音像羽毛扫过水面,“静静的”三个字,尾音拖得轻轻的,生怕惊醒了沉睡的石魂。这种“静”与“动”的默契,哪里是刻意设计的,分明是两个歌者对“石头”的理解,在录音棚里慢慢碰出了火花。

为什么是刘欢和费玉清?换别人就不行?

业内有句话:“刘欢的声音是‘浓墨’,费玉清的声音是‘淡彩’,非得他们俩,才能调出雨花石这砚‘水墨’。”刘欢的醇厚,自带一种历史的厚重感,他唱“我愿铺起”时,像祖父用布满老茧的手抚摸孙子的头,每个字都带着温度;费玉清的清亮,是江南梅雨季的檐角雨,滴在青石板上,“静静的躺在泥土之中”的“泥土”,从他嘴里出来,不显沉重,倒像石头在泥土里做了个甜甜的梦。

更绝的是他们的“气口配合”。副歌“我愿铺起一条五彩的路,让人们去迎接黎明,迎接欢乐”这句,刘欢负责“铺路”的力量感,气息下沉,声音像从丹田涌上来;费玉清则接“迎接黎明”的轻盈,像清晨的阳光刚好穿透云层,洒在刚铺好的路上。观众总说“这两个人唱着唱着就笑了”,没错,你看他们在台上唱到“小小的石头”时,会不自觉地看对方一眼——那不是对视,是两个灵魂在说:“你看,我们懂这首歌的温度。”

一首“老歌”,凭什么让00后也循环?

2018年有个音乐博主在短视频平台发了雨花石的片段,底下有个评论刷屏:“00后,单曲循环100遍,为什么一哭?”后来才发现,这首歌早就不止是“红歌”了。考研党把“我愿铺起一条五彩的路”设成手机铃声,说“像有人在考场外给我加油”;抗疫时,医护人员改编了歌词“我是一颗小小的口罩”,刘欢转发时写了句“原来石头也能长出翅膀”;甚至小朋友的合唱比赛里,总有孩子把“小小的石头”唱成奶声奶气的,却让台下的父母红了眼眶。

为什么?因为雨花石里从来没有宏大的口号,只有一颗石头的真心。刘欢说:“我们唱的哪是什么石头,是每个普通人心里‘不想放弃’的那股劲儿。”费玉清更直白:“唱的时候我总想起小时候,阿娘说石头也是有灵性的,你待它诚,它就暖你心。”

现在回看2008年那场合作,与其说“刘欢和费玉清唱了雨花石”,不如说“两代人用声音,把一块石头捂热了”。有人说“经典都是时代的眼泪”,但雨花石不一样——它是雨花石,是岁月,是你我,是所有“默默发光却从不张扬”的灵魂。下次当你路过雨花台的石头摊,不妨停下来摸一摸,或许能听到2008年那个晚上,刘欢和费玉清的歌声,还在石头里轻轻回响呢。