1990年的那个夏天,意大利的足球绿茵场上,球员们挥洒着汗水,而看台之外的全世界,正被一段旋律点燃。前奏一起,钢琴像带着阳光的温度铺开,男声浑厚如大地,女声空灵若星空——刘欢和莎拉·布莱曼合唱的意大利之夏(Un'estate italiana),成了那个夏天最鲜活的注脚。

但你知道吗?当这两位后来各自成为“东西方音乐坐标”的歌手在录音棚里相遇时,他们或许还没意识到,这次合作会成为跨越三十多年的“时代记忆”;更少人知道,这首被传唱至今的“世界杯神曲”,背后藏着多少关于音乐、文化与偶然必然的碰撞。

从“中国摇滚教父”到“国际夜空的声音”:两条平行线的各自精彩

要读懂他们的相遇,得先看看他们各自走过怎样的路。

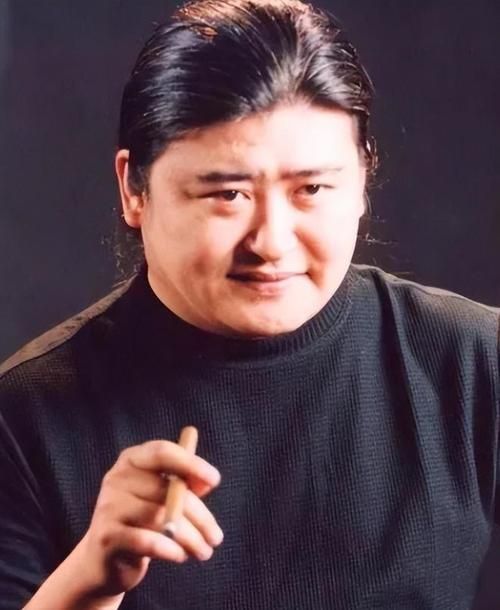

刘欢,1963年生于天津,长在北京胡同里的“音乐胚子”。他在中央音乐学院念的是西方音乐史,却总被中国的“土味”民歌吸引——他爱听陕北信天游,也爱琢磨京韵大鼓的韵味。80年代末,他凭一首少年壮志不言愁火了,那声音像裹着黄土的酒,既有男儿的豪迈,又藏着知识分子式的深沉。后来北京人在纽约里的千万次的问,他飙高音时带着撕裂般的痛感,却又在转折处透出释然,把“人活着不容易”的复杂情绪唱进了无数人心里。有人叫他“中国流行音乐奠基人”,他却说自己只是“喜欢把心里想的唱出来”,带着一股“北京爷们的轴劲儿”——认准的事儿,不掺假,不糊弄。

莎拉·布莱曼,1960年生于英国伦敦,是个被“古典基因”泡大的姑娘。她6岁学舞蹈,18岁演音乐剧,21岁就演上了猫里的“小猫杰米玛”。但她不满足只在音乐剧里打转,她想用更“大众”的方式把古典音乐带出来。后来遇到了韦伯,歌剧魅影里的“克里斯汀”让她火遍全球——“夜之乐章”那段高音,像教堂的玻璃穹顶在阳光下碎裂,又像月光洒在湖面,把古典的优雅和流行的鲜活揉在了一起。她敢跟“太空人”丈夫在太空站合唱我相信爱,也敢在时间里把电子音乐和宗教吟唱混搭——她说:“音乐不该被框住,就像天空不该有边界。”

一个像北方的暖阳,自带烟火气;一个像西方的月亮,带着贵族式的清冷。在1990年之前,他们的轨迹就像两条平行线,隔着山海,各自闪耀。

世界杯的“牵线人”:一首歌如何让东西方声音“撞”在一起?

1990年的世界杯,意大利向全世界发出了音乐邀请函。作曲家乔治·莫罗德尔(Giorgio Moroder)——就是那个写过推开爱之_door的意大利“鬼才”,需要一首能代表足球激情、又能承载欧洲浪漫的主题曲。他找了老搭档托尼·雷西奥写词,然后开始琢磨:找谁唱呢?

当时莫罗德尔心里有两个“声音模板”:一个需要“有厚度、能代表东方面孔的男声”,一个需要“空灵、能唱出欧洲味道的女声”。他想到了刘欢——当时刘欢刚凭少年壮志不言愁在中国火了,那声音里有股“未完成的张力”,像刚出窑的瓷器,带着原始的粗糙和未来的光亮;也想到了莎拉·布莱曼——她在歌剧魅影里证明过自己能把古典的高音唱得“既有神性又有人情”。

最关键的是,刘欢和莎拉·布莱曼,一个用中文唱过“几度风雨几度春秋”,一个用意大利语唱过“夜之黑暗”,但他们对“情感表达”的直觉,却惊人地相似。据后来莫罗德尔回忆,录音时两人没见过面——因为刘欢在北京,莎拉在伦敦,靠跨国电话沟通。第一次听对方的声音,刘欢说:“她的声音像羽毛,飘得特别稳;我的声音像石头,得接住她。”莎拉则在采访里笑:“他的中文我听不懂,但那个‘啊——’的高音,我懂,那是生命力。”

就这样,没有见过面的两个人,隔着时差,在录音棚里完成了“隔空合唱”。刘欢唱中文版和英语男声部分,莎拉唱意大利语女声部分,最后混在一起时,没人觉得违和——就像两股溪流,来自不同的山,却汇进了同一条河,成了“世界足球的声音”。

为什么这首歌能“火三十年”?除了旋律,藏着的两个“真相”

意大利之夏火了三十多年,有人说是旋律抓耳,有人说是世界杯的加持,但真正让它“长在时代记忆里”的,或许是两个“真相”:

第一个真相:它让世界“听”到了彼此。 刘欢的声音里有中国音乐的“根”——那高音里的呐喊,像陕北信天游的“信天游”;莎拉的声音里有欧洲音乐的“魂”——那婉转里的优雅,像意大利歌剧的“咏叹调”。第一次,东西方的观众在同一个旋律里,听懂了“共鸣”:原来不用懂对方的语言,也能被情绪击中。后来有外媒评价:“刘欢和莎拉·布莱曼的声音,就像1990年世界杯的‘东西方宣言’——足球无国界,音乐也一样。”

第二个真相:他们都在“做自己”。 刘欢从不在意“流行趋势”,他唱好汉歌时用方言味儿的咬字,唱从头再来时带着市井的苍凉,他说“我唱的不是歌,是日子”;莎拉·布莱曼更不“跟风”,她敢在新专辑里唱藏语度母,敢和和尚合作,她说“我想让音乐像个孩子,什么都敢碰”。正是这种“不迎合”的真实,让他们的声音有了穿透时间的力量——三十年后听意大利之夏,依然能感受到当时的激情,不是旋律带来的“耳虫”,而是他们唱进了“人心里”。

三十年后再看:他们用音乐告诉我们,“传奇”是怎么来的?

如今刘欢渐渐从舞台上退居幕后,更多时间去推广中国民乐;莎拉·布莱曼还在全世界巡演,尝试着把不同文化的音乐装进自己的歌里。但只要意大利之夏的旋律响起,人们还是会想起那个夏天,想起那个像“大地”一样的男声,和那个像“星空”一样的女声。

其实刘欢和莎拉·布莱曼的故事,告诉我们一个简单的道理:真正的传奇,从来不是“刻意制造”的,而是在“做好自己”的路上,遇到了“对的人”,做了“对的事”。就像意大利之夏——它不是一首完美的歌,却因了“真诚”,成了永恒。

所以下次再听这首歌时,不妨想想:1990年的那个夏天,两个隔山隔海的声音,是如何用音乐“握住了彼此的手”?而今天,我们又在自己的“人生赛场”上,遇到了哪些“同频的人”?

或许,这就是音乐最神奇的地方——它能让过去、现在和未来,在一段旋律里,紧紧相连。