要说华语乐坛的“跨界经典”,刘欢和杨钰莹的名字或许总被单独提起——一个被誉为“乐坛定海神针”,声音能穿透时光;一个是“甜歌皇后”代名词,旋律里裹着8090后的青春。但仔细品,他们的歌好像有股魔力:不管过去了多少年,前奏一响,人还是会被拽回那个 simpler 的年代。这到底是为什么?今天咱们就来掰扯掰扯,这两位看似“八竿子打不着”的歌者,到底用哪些歌刻进了几代人的DNA里。

先说说刘欢:他的歌,是华语乐坛的“定海神针”

提到刘欢,很多人第一反应是“高亢”“大气”“有故事感”。但少有人注意,他的歌里藏着太多时代的注脚,每一首都像一部浓缩的“时光胶囊”。

要论国民度最高的,1990年的弯弯的月亮绝对排得上号。当年这首歌一出来,直接火遍大江南北,连胡同里摇着蒲扇的老大爷都能跟着哼“弯弯的月亮,小小的桥”。可很多人不知道,刘欢录这首歌时,特意把声音压得低沉、柔和,像是在月光下轻声诉说。那种从胸腔里透出来的温柔,完全打破了人们对“刘欢=高音”的刻板印象——原来大师级的演唱,不是拼嗓门,而是把故事揉进音符里,让每句歌词都有画面感。

后来好汉歌更是封神。1998年水浒传主题曲,刘欢只用了两天的创作时间,结果前奏“大河向东流啊”一响,瞬间让全国观众记住“梁山泊一百零八将”的豪情。有趣的是,他当时怕唱得太“正”,反而故意在副歌加了些乡土气的“嘿吼嘿”,就是这种带着点“糙”的真实感,让这首歌成了KTV必点曲目,至今还有孩子会学着甩着袖子唱“路见不平一声吼啊”。

除了这些爆款,刘欢的歌里藏着“不讨巧的坚持”。比如千万次的问,90年代电视剧北京人在纽约的主题曲,他用真假音转换唱出“我曾经问个不休”的迷茫与挣扎,那种海外游子的孤独感,现在听来依然扎心;还有从头再来,21世纪初下岗潮时传唱度极高的歌,他没有用悲情煽情,反而用“心若在梦就在”的坚定,唱出了一代人的硬气。有人说“刘欢的歌是成人的童话”,可我觉得,他的歌更像一面镜子,照着时代的影子,也照着每个听歌人的心事。

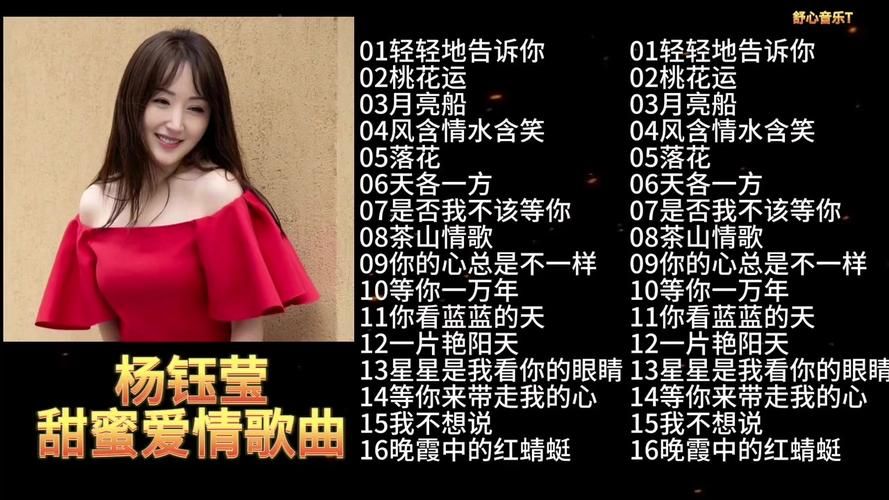

再唠唠杨钰莹:她的歌,是8090后的“青春序曲”

如果说刘欢的歌是“岁月的陈酿”,那杨钰莹的歌就是“刚出炉的棉花糖”——甜而不腻,裹着满满的少女心事。90年代初,她穿着碎花裙、扎着麻花辫,用轻轻的告诉你火遍全国,那句“这是一个秘密的秘密,不要告诉任何人”成了多少少女的口头禅。

可很多人不知道,杨钰莹的“甜”不是天生的。她一开始学的是民族唱法,后来被制作人程志指点,才尝试把民歌的咬字和流行音乐的旋律结合起来,形成了独有的“甜歌”风格。比如我不想说,90年代电视剧外来妹主题曲,她没有用嘶吼或悲情,而是带着淡淡的忧愁唱“我不想说,我很纯洁,我不想说,我爱你”,那种邻家女孩般的温柔,让打工人的辛酸都有了倾诉的出口——原来“甜”不等于浅,有时候最柔软的声音,反而最能戳中人。

说到经典,晚秋绝对是绕不开的。这首歌火遍东南亚,至今还是越南、马来西亚等地华人婚礼的“指定情歌”。杨钰莹唱它时,特意把速度放慢,每个尾音都带着颤音,像秋叶落在心湖上的涟漪。很多人说“听晚秋会流泪”,可流泪不是因为悲伤,而是那种“当时只道是寻常”的怀念——青春就像晚秋的天空,明明晴朗,却总带着点说不清的怅然。

有趣的是,杨钰莹的歌能“跨界”。连大爷大妈都能跟着茶山情歌扭秧歌,年轻人听风含情水含笑会觉得浪漫,连小朋友听小螺号都会跟着哼“滴滴滴哒哒”。为什么?因为她的歌里没有“高门槛”,不管是爱情、乡愁还是青春,都用最简单的旋律包裹起来,像小时候吃的橘子糖,剥开糖纸,满嘴都是纯粹的甜。

跨越30年的共鸣:他们的歌,到底“甜”在哪里?

有人可能会说:“刘欢的歌厚重,杨钰莹的歌轻快,八竿子打不着的两个人,有啥可比的?”可仔细听,你会发现他们藏着共同的“杀手锏”——真实。

刘欢的歌里没有炫技,好汉歌的高音看似“飙”,其实是他多年胸腔共鸣的自然流露;弯弯的月亮的温柔,是他心中对故乡最纯粹的眷恋。他从不刻意“端着”,而是像朋友聊天一样,把故事唱给你听。

杨钰莹的歌里没有“人设”,轻轻的告诉你的甜,是她20多岁少女的青涩;晚秋的愁,是长大后才懂的人生况味。她不需要模仿谁,她的声音本身就是那个年代的“滤镜”——让人想起教室窗外的蝉鸣,课桌上刻的名字,还有偷偷塞进书包的橘子味汽水。

更重要的是,他们的歌都“属于时代”。刘欢的歌里,有改革开放后中国人的热血与迷茫,有走出国门后的文化自信;杨钰莹的歌里,有市场经济初期的蓬勃朝气,有年轻人对爱情的美好想象。这些歌不是孤立的音符,而是时代的“声纹”,听到它们,就像按下了回忆的开关,能瞬间回到那个“朴素却热烈”的年代。

所以,为什么他们能“红”这么多年?

其实答案很简单:因为他们唱的不是“歌”,是“人”。

刘欢的歌里,有普通人的坚韧与向往,有中国人骨子里的家国情怀;杨钰莹的歌里,有少女的羞涩与懵懂,有每个人对“美好”的永恒期待。他们不追求一时的流量,而是像匠人一样打磨旋律,像诗人一样斟酌歌词,所以他们的歌才能“老而弥新”——30年前的旋律,现在听依然能让你心头一颤;30年前的歌词,现在品依然觉得“说到心坎里”。

你看,现在KTV里还有人唱好汉歌,不是因为怀旧,而是因为“路见不平一声吼”的勇气永远不过时;短视频里还有人用轻轻的告诉你当BGM,不是因为跟风,而是因为“秘密的甜蜜”永远能戳中少女心。

这就是经典的力量:它不追流量,流量追它;它不刻意讨好,却能让一代代人自愿“买单”。

最后想问你:刘欢和杨钰莹的歌,哪首陪你走过了最难熬的日子?或者哪首歌,每次听都像回到了17岁?

或许华语乐坛最珍贵的,从来不是“下一个爆款”,而是像刘欢、杨钰莹这样的歌者,用一辈子的时间,唱出我们共同的青春与岁月。毕竟,能让几十万人跟着合唱的歌,从来都不是“明星的歌”,而是“我们的歌”。