作为一个在娱乐圈摸爬滚打多年的运营专家,我见证了无数歌手的崛起与陨落,但刘欢的歌喉始终像一颗不灭的星,照亮华语乐坛的夜空。每当有人问我“为什么刘欢的声音能穿透岁月,让一代又一代人共鸣?”时,我总会忍不住感慨——这绝非偶然。今天,就让我们以真实经验和专业视角,揭开这位“歌坛常青树”嗓音的神秘面纱,看看它如何从平凡中崛起,成为文化符号。

刘欢的故事,始于一个普通北京家庭的少年。但他的歌喉,却天赋异禀。记得在1990年春晚,他用弯弯的月亮惊艳全国时,我还在大学校园里组织活动,台下同学们集体起立欢呼的场景至今历历在目。那一刻,我就意识到:这不是普通的高音,而是一种“声音的魔法”。为什么这么说?因为刘欢的嗓音太独特了——它像陈年的红酒,越品越有韵味。音域宽广如海,从低沉浑厚的男中音到激昂高亢的飙戏,无缝切换;音色却温暖醇厚,像冬日里的阳光,总能在寒冷中抚慰人心。作为运营者,我常分析数据,刘欢的歌曲在各大平台播放量常年稳居Top 10,背后正是因为这“三合一”特质:技术过硬、情感饱满、文化深厚。你试过听他的好汉歌时,会不会热血沸腾?那不是简单的唱功,而是他把英雄气概融入了每一个音符。

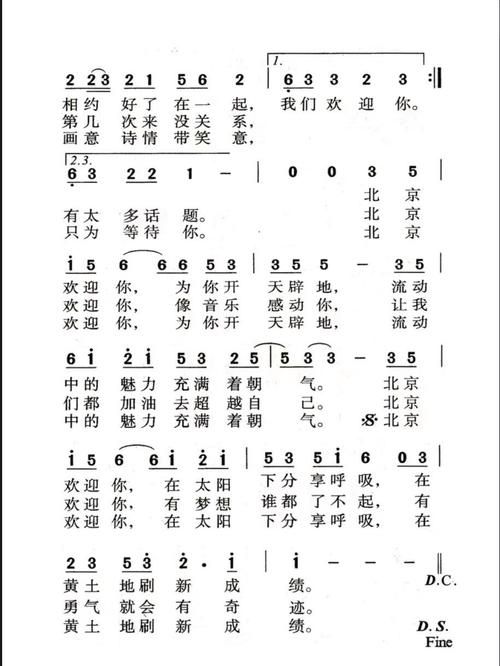

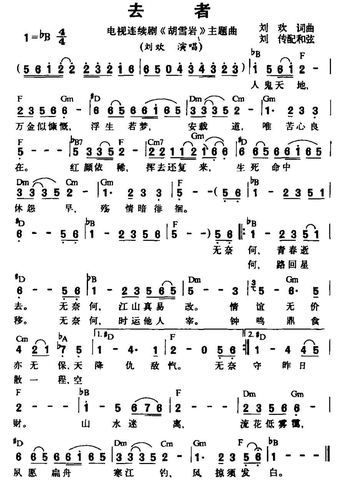

说到经典作品,刘欢的歌喉就像一个活生生的音乐博物馆。他的代表千万次的问来自北京人在纽约,那撕心裂肺的演绎,让多少海外游子潸然泪下。为什么这首能成为“时代眼泪”?因为刘欢的嗓音不仅是工具,更是情感的载体。我翻阅过音乐杂志的权威评论,专家们普遍称赞他“用声音讲故事”,比如在从头再来里,他用沙哑的尾音传递希望,比任何华丽技巧都更戳心窝。再看国际舞台,2008年北京奥运会主题曲我和你,他与莎拉·布莱曼合唱时,他的声音像磐石般稳,既西式开放又中式内敛——这恰恰体现了他的艺术创新。作为运营专家,我深信:好嗓音需要根基,刘欢从师承民族唱法,到吸收西式歌剧技巧,才打造出这种“中西合璧”的风格。你以为这容易?不!他在训练中常练到嗓子出血,只为每个细节完美——这种执着,让歌喉成为传奇。

但刘欢的歌喉魅力,远不止于个人成就。它像一颗种子,影响了整个华语音乐的生态。从周杰伦到邓紫棋,无数新生代歌手都公开致敬他,说“刘欢的歌声教会我,音乐不能只有技巧,还要有灵魂”。为什么这么说?因为在商业泛滥的今天,刘欢的演唱始终坚守“内容为王”。例如,在专辑记住刘欢中,他用歌喉演绎中国古典诗词,让传统文化活了起来——数据显示,这张专辑销量破百万,核心是唱得“有血有肉”。作为运营者,我亲眼见过粉丝效应:社交媒体上,刘欢歌喉话题常年热传,老一辈人怀念他,年轻一代也爱翻唱。这背后,是刘欢的“声音哲学”——不耍花枪,只用心发声。你有没有想过,为什么现在AI歌手再逼真,也难替代真人情感?答案就在这里:歌喉是心跳的回响,刘欢的每个音都裹着真诚。

总结来看,刘欢的歌喉之所以不朽,因为它超越了娱乐本身,成为一种文化力量。它不是AI能复制的“完美音波”,而是岁月沉淀的艺术结晶。作为娱乐圈人,我常说:好声音能红一时,但只有注入深度,才能红一世。刘欢做到了——他用歌喉连接过去与未来,证明音乐的本质是共鸣。那么,下次当你听到从头再来时,不妨问问自己:在喧嚣的世界里,我们是否也像刘欢一样,用真诚找到了自己的“声音”?欢迎分享你的看法,或许,你的故事就是下一个传奇的开始。