提起刘欢和张学友,乐迷首先想到的必然是他们在华语乐坛的封神地位——一个以弯弯的月亮好汉歌奠定“音乐教父”级称号,一个用吻别饿狼传说称霸“歌神”宝座。但鲜为人知的是,这两位站在音乐金字塔顶的人,都曾跨界触电,在银幕上留下过令人印象深刻的角色。他们的电影之旅,更像是一场“身份倒置”的实验:当习惯了聚光灯下的歌手走进镜头,是用歌声征服观众,还是用演技颠覆认知?

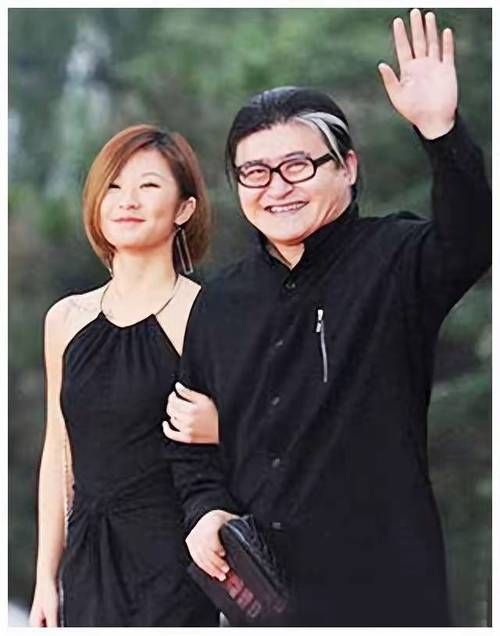

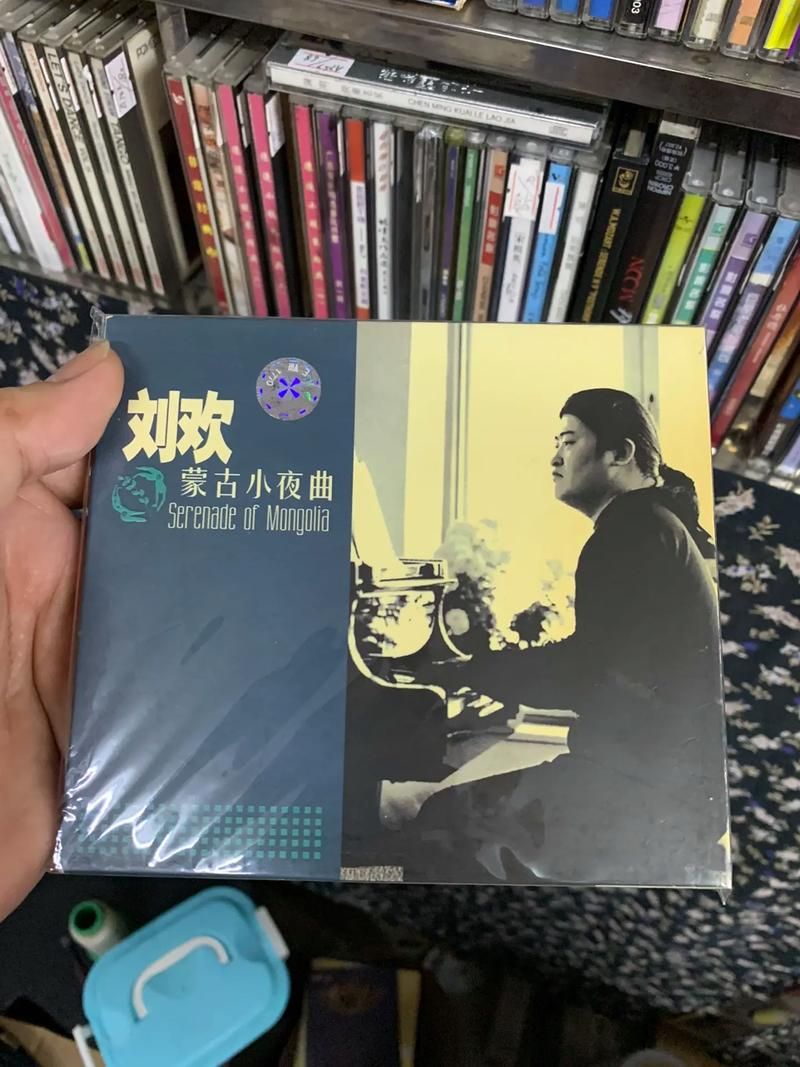

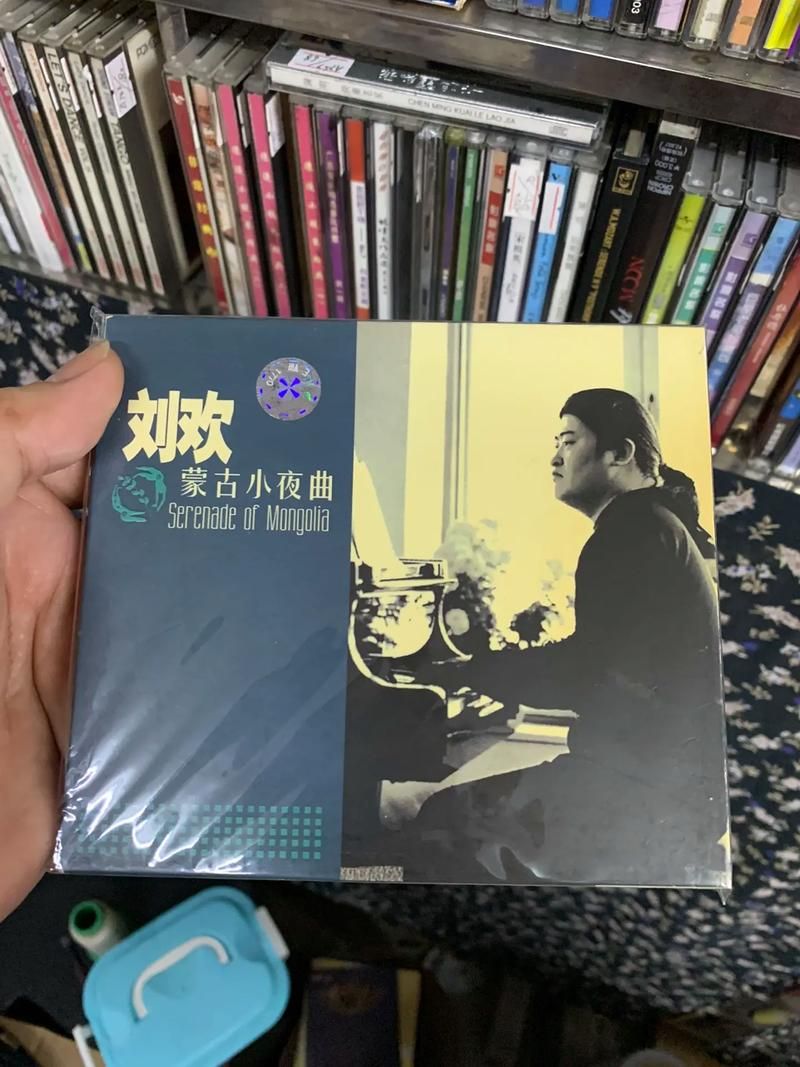

刘欢:从“文化人”到“戏精”,角色里藏着他的“轴”

若说刘欢的电影之路,可以用“少而精”来概括,那背后藏着的,是他对角色的“轴”。作为中央音乐学院的教授,他的骨子里透着一股学者的执拗,选角从不看热度,只看“值不值得演”。

1993年,陈凯歌拍霸王别姬,筹备期间为“袁四爷”这个角色发愁——这个戏份不多的清末遗老,必须既能体现贵族气度,又带着对京剧的痴迷与偏执,还要有“一语惊醒梦中人”的分量。当时有人推荐刘欢,理由简单:“他懂戏,身上有文化人的傲气。”陈凯歌将信将疑见面,结果刘欢开口聊京剧流派、谈程蝶衣心理,竟比专业编剧还透彻。后来戏里袁四爷那句“我本是女娇娥,又不是男儿郎”,刘欢一个眼神里的悲悯与嘲讽,让张国荣都忍不住感叹:“这哪里是演的,他心里就住着这么个人。”

可惜,刘欢的“轴”让他对电影近乎“挑剔”。霸王别姬之后,他接的孔子里饰演老年孔子,为了还原“圣人”的厚重感,他提前半年读论语、学古礼,连走路的步数都按礼记记载的“趋步”来练。电影上映后,争议不小,有人说他“端着”,但业内懂行的明白:他怕演轻了,孔子成了说教符号;演重了,又成了神坛上的泥塑。这种“既想打破神坛,又怕亵渎圣贤”的纠结,恰恰是刘欢的真诚。

后来他鲜少拍电影,偶尔客串也是“本色出演”:比如老炮儿里的评论员,一张口还是熟悉的京腔,点评时事时带着知识分子的锐利;我和我的祖国里,饰演工程师黄渤的老师,寥寥几句戏,把老一辈知识分子的家国情怀揉进了皱纹里。有人说他浪费了演技,可刘欢自己却说:“电影不是歌手的‘副业’,我是演不了‘流量小生’,也学不来‘屌丝逆袭’,能把文化人的气韵演明白,就够。”

张学友:从“乌蝇”到“林见东”,他用生活经验“养”角色

如果说刘欢的电影是“学者的破局”,那张学友的影坛履历,就是“生活派”的教科书。不像刘欢有学院派的底子,他演电影,靠的是把“街头智慧”和“市井烟火”揉进每一个细胞里。

1988年,王家卫筹拍旺角卡门,想在歌手里找“有匪气又能演痴情”的人,选角组看了十几个,都差了点意思。直到张学友试镜,演一个为了钱铤而走险的小混混“乌蝇”。他没学过表演,却带着跑夜总会、在街头长大的经历,把乌蝇对阿May的依赖(“我这条命,可以给你”)和对兄弟的狠劲(“你动她一下,我跟你拼命”)演得像从生活中捞出来的。后来这部电影让张学友拿了金像奖最佳男配,王家卫评价他:“不是在演乌蝇,他就是乌蝇。”

从此,张学友的“演员”之路彻底打开。他像块海绵,在角色里吸收不同的人生:暗战里,他和刘德华演“三天之期”,把身患绝症的劫匪演出了“看透生死后的洒脱”,尤其是医院里对刘德华笑说“我想死你了”,那眼神里的疲惫与温柔,让无数人破防;如果·爱里,他自毁形象演过气明星,在歌舞片段落里用力嘶吼,在爱情戏里演尽中年男人的无奈与偏执,拿金马奖最佳男主角实至名归。

最绝的是,他能把“歌神”的感染力转化成演技。比如月满轩尼诗里,他和汤唯演市井爱情,一句“你以后别再找我啦”,带着港式小男人的别扭和舍不得,比飙高音更能戳中人心。有人说“张学友演谁都像自己”,可细想一下——他演的乌蝇、华仔、林见东,哪一个不是带着他自己对生活的理解?他把“活过”的经验,变成了角色的血肉,这才是最厉害的“演技”。

两位“歌坛顶流”的跨界启示:好演技,从来不是“歌手”的附属品

回头再看刘欢和张学友的电影路,会发现他们之所以能打破“歌手不会演戏”的魔咒,核心在于对“角色”的尊重:刘欢靠的是“文化人对细节的较真”,张学友凭的是“生活派对真实的琢磨”。刘欢可能永远成不了“票房灵药”,但他演的文化人,让人品出厚度;张学友或许不是“演技教科书”,但他演的小人物,让人看见生活。

在这个流量当道的时代,他们用电影作品证明:跨界从不是“捞钱”,而是把不同领域的热爱聚在一起。刘欢的歌里有故事,所以演电影自带“叙事感”;张学友的歌里有情绪,所以演角色自带“感染力”。他们的电影,或许不如商业大片热闹,却像一杯陈年酒,越品越有味道。

说到底,无论是歌坛顶流还是银幕演员,能让观众记住的,从来不是“身份标签”,而是“作品里的魂”。刘欢和张学友的电影之旅,或许只是他们人生的小插曲,但这插曲里,藏着一个顶级创作者最珍贵的品质——对艺术的敬畏,对角色的真诚。这,才是真正值得我们品味的“跨界真谛”。