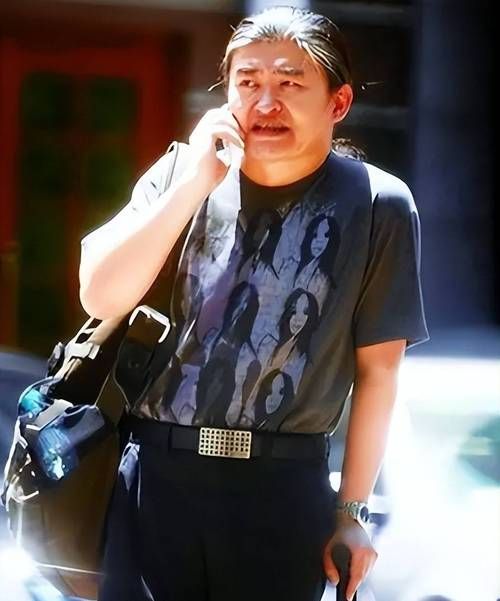

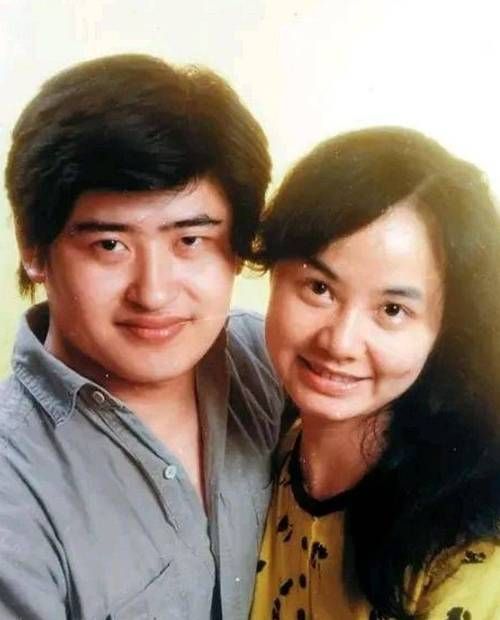

最近刷到一条评论区,有人感慨:“刘欢和吴晓亮,怎么越看越像?”底下回复一片:“我也觉得!但具体哪儿说不上来,就是一种‘气质神似’的既视感。”

要说直接看五官,这俩八竿子打不着——刘欢老师一头标志性的浓密卷发,往那儿一站就是“活着的CD”,脸上写着“知识分子的温润”;吴晓亮呢,瘦削、寡言,演市井小人物能把自己腌进泥土里,眼神里总带着股“被生活捶打过”的钝感。那到底为什么,总有人把他们联系在一起?

说到底,观众能戳中“像”这个字,从来不是因为皮囊,而是那种“藏不住的戏骨味儿”——他们骨子里都长着一种“不疾不徐的底气”,能把角色揉碎了、再捏成自己的模样;台词里都裹着“嚼碎了的烟火气”,听着像身边人唠嗑,偏偏每个字都往人心尖上扎;就连对“名利”的态度,都透着股“老手艺人的轴”,不追风口,不凑热闹,一门心思琢磨“怎么把戏唱得更真点”。

一、松弛感:在角色里“长”出来的底气

你发现没?刘欢和吴晓亮演戏,从不需要“用力过猛”。

刘欢演甄嬛传里的果郡王,有人吐槽他“太温吞”,没有其他男演员的霸道感。可回头看,那恰恰是果郡王该有的模样——他是养在深宫的十二阿哥,见过权谋的险恶,也守着诗书的干净,对甄嬛的爱,不是“我要得到你”的执念,而是“只要你平安”的成全。他给甄嬛剥莲心时手指的轻柔,雨夜里站在她宫墙外的沉默,甚至被诬陷时那声“臣没有”,都像浸了水的宣纸,把深情一点点洇开,浓得化不开,却从不咄咄逼人。

这种松弛,不是放任,是吃透了角色后的“收”。刘欢自己说过:“演员得先信,观众才会信。”他唱好汉歌时能吼到撕裂喉咙,演封神榜的杨戬也能端着架子念经文,收放自如的背后,是对每个角色的“死磕”——为了演好甄嬛传里的王爷,他反复读红楼梦里宝玉的段落,琢磨世家公子的“礼”与“情”;拍大明风华时,他又一头扎进历史书,把朱瞻基的朝堂气与烟火气揣摩透了,才能让观众相信,这就是个“活着”的皇帝。

再看吴晓亮。漫长的季节里演王响,他把自己“腌”进了东北的雪地里。老年王响的唠叨、倔强,像极了我家楼下总在修自行车的大爷;年轻王响的热血、莽撞,又藏着上世纪工厂子弟的青葱气。最绝的是那句“往前看,别回头”,他说得那么轻,又那么重,像把钝刀子,一刀一刀割在观众心上。有人问他怎么演的“沧桑”,他挠挠头:“没啥技巧,就是把自个儿当成王响,他活过那个年代,就得有那个年代的‘褶子’。”

不管是刘欢的“温吞王爷”还是吴晓亮的“碎嘴老人”,他们都懂一个道理:好角色不是“演”出来的,是“长”在骨子里的。不抢戏,不飙戏,只是把自己变成角色的一块砖,哪里需要往哪搬,这种“不争”的松弛,反而成了最扎人的“戏”。

二、烟火气:把生活嚼碎了喂给观众

都说“台词是演员的第二张脸”,刘欢和吴晓亮偏偏不按套路出牌——他们的台词,从不是“朗诵腔”,而是像街坊邻居唠嗑,糙,但带热乎气儿。

刘欢唱歌是“行走的CD”,可演戏时的台词,却总透着股“过日子”的实在。好家伙里的豆饼,是个土里土气的农村娃,他说话带河北口音,嘴里总夹着“俺”“咋地”,跟城里来的大学生对戏时,那股怯生生的土劲儿,让观众忘了这是唱亚洲雄风的刘欢。他自己调侃:“人家是‘字正腔圆’,我是‘带泥带土’,反而真。”

吴晓亮更不用说。三叉戟里的徐国利,外号“大udge”,是个混迹江湖的老油条,说话油嘴滑舌,动不动就“跟我较什么劲啊”,可转头为兄弟报仇时,又吼得撕心裂肺。他的台词里没有“雕琢感”,全是生活——东北话的荤素搭配,语气词的轻重缓急,甚至停顿时的吞咽、叹气,都像从市井里扒拉出来的。观众说:“听吴晓亮说话,就像坐在小卖部门口,听隔壁大叔讲江湖事儿,真实得能闻到烟味儿。”

这种“烟火气”,不是刻意的“接地气”,是把生活嚼烂了再吐出来的“还原”。刘欢会在片场观察导演怎么跟大妈吵架,把那些口头禅记下来当台词;吴晓亮琢磨漫长的季节时,专门跑去沈阳的早市,听大爷大妈讨价还价,甚至学了句“海马不是马,海里生的娃娃”,就这么一句,让老年王响的形象立住了——这不就是咱爸妈那一辈的“倔老头”嘛。

好的台词从不是“背出来的”,是“活出来的”。刘欢和吴晓亮都明白,观众要的不是“完美发音”,是“有温度的日常”,就像你妈喊你回家吃饭,不必字正腔圆,只要带着烟火味儿,就能暖到心里。

三、清醒感:不追风口,只磨“老手艺”

娱乐圈最缺什么?有人说“颜值”,有人说“流量”,可刘欢和吴晓亮,偏偏都守着一股“老手艺人的轴”。

刘欢刚出道那会儿,歌坛遍地是“甜歌”、“劲歌”,他偏不唱,非要琢磨“有故事的歌”。弯弯的月亮里,他把对故乡的念唱成月牙,朦胧又深情;从头再来里,他用嘶哑的嗓音唱出下岗工人的骨气,唱得多少人泪流满面。后来当教授、做综艺,他也不追热点,说什么都是“认认真真做事,本本分分做人”。有人劝他:“刘老师,您也出来圈波流量呗?”他摆摆手:“流量是过眼云云,戏和歌,才能陪人一辈子。”

吴亮就更“轴”了。30岁之前,他演了一堆“小透明”,配角都不算,可他没放弃,反而扎进话剧团,一年演200多场,从跑龙套到主角,把每个小角色当“磨刀石”。直到漫长的 season让他爆红,记者问他“终于火了什么感觉”,他笑着说:“火不火无所谓,王响这个角色,我总算对得起他了。”说完又补了句:“接戏还是得看剧本,别的不值当。”

你看,他们都不“慌”。刘欢六十多了,该录歌录歌,该教课教课,不慌不忙;吴晓亮四十多了,有戏拍就拍,没戏就在家陪孩子,安安稳稳。在这个“流量至上”的时代,他们像两棵老树,不跟风长,就扎根土里,慢慢磨自己的“手艺”——唱歌就磨出情感,演戏就磨出真情,磨着磨着,就成了观众心里“不会过时的人”。

说到底,刘欢和吴晓亮“像”,就像陈年的酒和老木的床,一眼看去平平无奇,可细品起来,都透着股“时间的味道”。他们不追着观众跑,而是用作品把观众“勾”过来;不靠“人设”讨喜,而是用真实把人心“捂”热。

你看现在娱乐圈,多少小鲜肉“戏红人不红”,多少演员“人设塌房”,可刘欢和吴晓亮,就像两面镜子,照见了“好演员”的真正模样:不靠脸,不靠炒,就靠一股“戏比天大”的轴,把角色当成命,把观众当家人。

所以啊,下次再有人说“刘欢吴晓亮真像”,别急着反驳——他们像的,从来不是五官,而是那种“把事儿当事儿做,把人当人待”的笨功夫。就像老北京炸酱面,看着简单,可那酱得慢慢熬,面得现擀,吃起来才够味儿。好演员,不也就是这样吗?