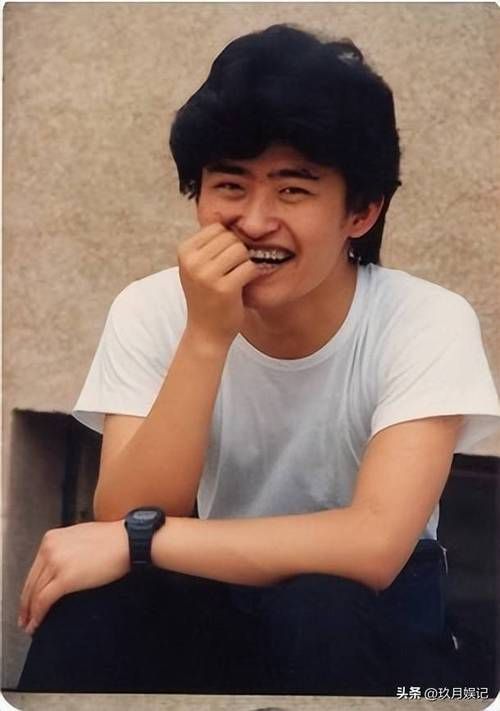

2008年8月8日的北京鸟巢,空气里飘着夏末的燥热,却让全世界的屏住呼吸。当灯光亮起,一个敦实厚重的身影站在舞台中央——刘欢。他身边,是莎拉·布莱曼,两人开口的瞬间,我和你的旋律像月光下的溪水,漫过鸟巢的每个角落,漫过全球40亿观众的眼睛。

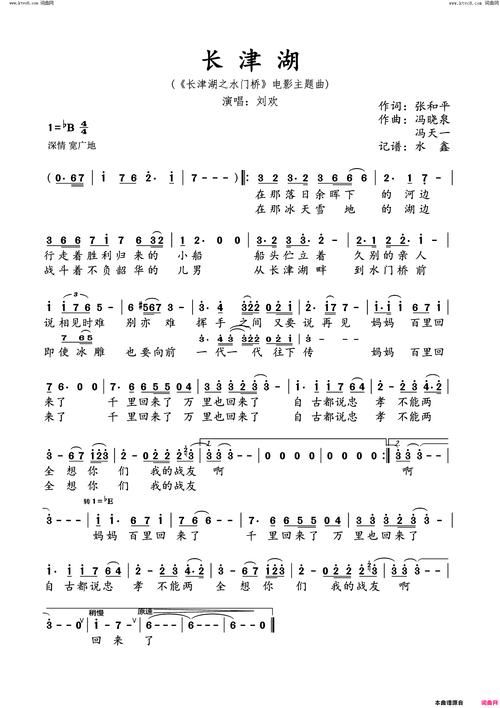

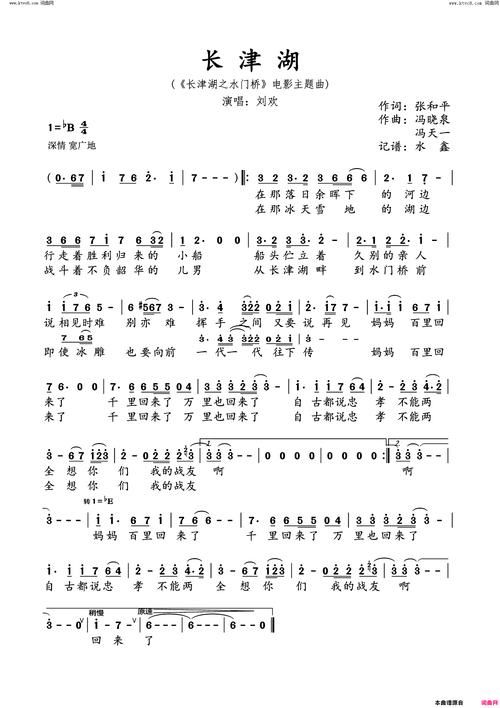

“我和你,心连心,同住地球村……”后来有人说,这是中国给世界唱的“晚安曲”;也有人说,刘欢嗓子里的那点沙哑,才是最动人的“中国印记”。可很少有人知道,这首歌能成为永恒,背后藏着多少个他“和自己较劲”的夜晚。

一、当“音乐总监”遇上“最难命题”:怎么用2分56秒,讲好中国故事?

2007年,张艺谋找到刘欢,劈头盖脸就扔来一句话:“2008奥运开幕式主题曲,得让世界听懂中国,又不能太‘中国’——得简单,得普世,得让人一听就记住,还想反复听。”

这几乎是个“无解题”。刘欢后来在访谈里笑:“比写博士论文还难,至少论文有参考文献,这玩意儿,得从0到1创造一个‘世界语言’。”他和搭档陈其钢关了三个月工作室,桌上堆满了废乐谱,写了撕、撕了写,连“我和你”三个字,都改了28稿。

“最初想过东方之珠那种大气的,但总觉得隔着一层;也试过茉莉花改编版,又怕太老套。”刘欢说,直到某天深夜,他看到窗外凌晨四点的工人开始布场,突然想到:“奥运会最动人的是什么?不是比赛,是‘我们’——运动员和观众、国家和国家、人和人。”于是他把“我和你”反复念,越念越顺,旋律也跟着从心里“长”了出来。

二、嗓子快“冒烟”时,他拒绝“假唱”:这才是对奥运最大的尊重

2008年的夏天,刘欢正经历着人生最“崩溃”的嗓子期。慢性声带小结让他说话都费劲,医生下了“禁声令”,可主题曲排练一个字都不能少。

“每天早上起来,喉咙像贴了砂纸,喝水都疼。”他的学生后来回忆,“刘老师不让我们靠近排练室,怕听到我们的声音分心,就对着墙一遍遍唱,唱到咳出血丝,用温水含着润喉糖继续。”

更关键的是,开幕式彩排时,导演组曾提议“对口型”,毕竟谁都知道刘欢的状态“撑不了真唱”。他当时直接拍了桌子:“我是唱歌的,奥运是全球的舞台,假唱?那我对不起胸前的中国徽章。”

直到正式演出那天,他站在后台,手心全是汗。莎拉·布莱曼轻轻拍他的背:“刘,你的声音,会让世界记住中国。”当他开口的那一刻,所有人都听出来了——那点沙哑不是瑕疵,是“一个人的温度”,是历经38年音乐生涯,依然对舞台的敬畏。

三、从好汉歌到我和你:刘欢为什么总能让“中国声音”出圈?

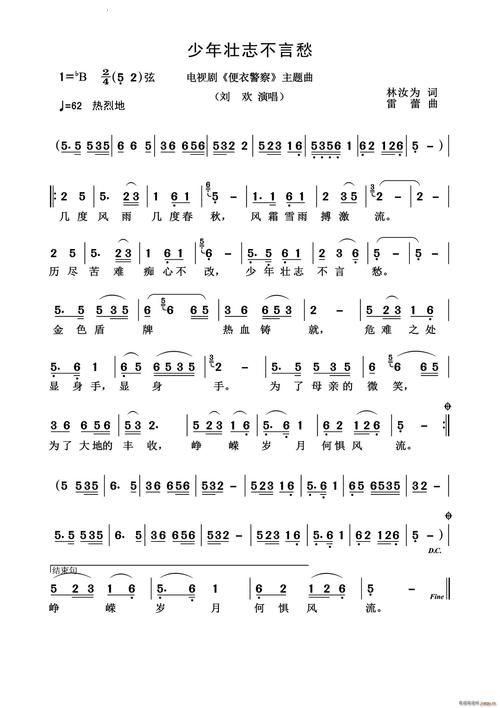

有人统计过,刘欢的歌里,藏着一代人的集体记忆:好汉歌唱出江湖气,千万次的问道尽迷茫,重头再来藏着不屈。但2008年的我和你,却让他从“国民歌手”变成了“文化符号”。

“他从不追求‘炫技’,只追求‘传情’。”北京音乐学院的李教授说,“刘欢的嗓子,像一座桥——一头连着中国传统音乐的厚重,一头连着流行世界的轻盈。”我和你里,他没有用任何花腔,只用最质朴的中音,却把“和平”“友谊”这些大词,唱进了每个人心里。

后来有人问他:“如果重来一次,你会换风格吗?”他笑着说:“不会。音乐就得‘真’,真的心里有话,才能让耳朵听进心里。”

如今15年过去,我和你依然是全球奥运会上被翻唱最多的主题曲之一。有人在网上留言:“每次听到这首歌,就想起2008年——那时候我们相信‘世界一家’,相信‘梦想能成真’。”

或许这就是刘欢最厉害的地方:他用一首歌,把一个瞬间变成永恒;用一辈子的坚持,让“中国声音”成为世界的“共同语言”。而那些深夜里的反复练习,喉咙里的血丝,舞台上的眼神,才是这首歌真正的“注脚”——不是天才的灵光一闪,是一个普通音乐人,对自己、对舞台、对国家的,最笨也最真的“较真”。

下一次,当你听到我和你的前奏,不妨想一想:15年前的那个夜晚,那个站在鸟巢里,用沙哑的嗓音唱给世界听的刘欢,究竟藏了多少不为人知的坚持?

而那,或许就是中国音乐,最动人的“底气”。