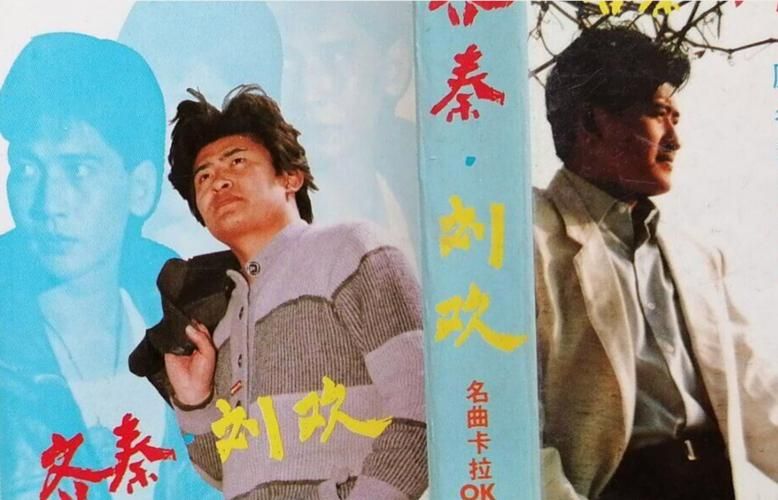

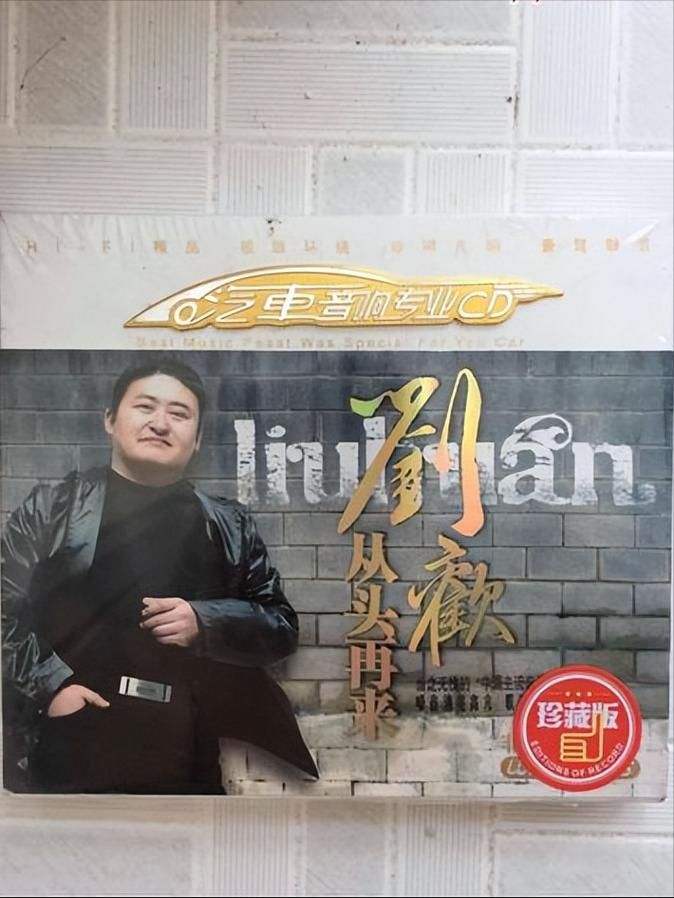

时间拨回1998年,那是一个华语乐坛神仙打架的年代,磁带与CD的封面封底被摩挲得起了毛边,电视机里传出的歌声是千家万户的共同记忆。可就是在这样的年份里,有位歌手用两首歌,硬生生在流行乐的浪潮里刻下了自己的名字——他叫刘欢。有人总说他是“乐坛常青树”,可多少人还记得,1998年的刘欢,其实早已不是第一次站在聚光灯下,却偏偏在那一年,把“国民歌手”四个字,唱进了所有人的DNA里。

好汉歌:一碗浓到化不开的“江湖气”,吼出了中国人的魂

1998年,央视版水浒传播出,片尾曲好汉歌一响,全中国的人都跟着哼了起来。谁能想到,这首歌竟是刘欢在嗓子几乎“罢工”的情况下硬“吼”出来的?

当时刘欢正带着高烧录音,嗓子哑得说不出话,可导演杨洁和作曲赵季平却坚持:“非刘欢不可,这歌就得有他那份‘江湖感’。”于是,录音棚里有了现在听起来都觉得不可思议的画面——刘欢抱着吉他,一边用手拍着弦找节奏,一边用近乎呐喊的方式唱“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。没有华丽的编曲,没有刻意的设计,甚至带着些沙哑的音色,反而把梁山好汉的粗粝、热血、义薄云天,唱得像一坛烈酒,辣得人心里发颤。

后来刘欢自己回忆,当时根本没想那么多什么技巧,“就是觉得,这首歌得‘野’,得像从土地里长出来的声音。”可谁承想,这份“野”却成了全民共鸣。街头巷尾小卖部的收音机里播,大学宿舍的复读机里循环,连三四岁的小孩都会拍着手唱“嘿,嘿,嘿哟走四方”。有人说好汉歌太“土”,可就是这份“土”,它土出了中国人的精气神——那种“该出手时就出手”的爽快,那种“路见不平一声吼”的担当,不正是藏在每个人心里的“江湖气”吗?

直到现在,KTV里点唱好汉歌的人永远排长队,不是因为旋律简单,而是因为只要前奏一起,就仿佛能看见108个好汉在聚义厅里举碗痛饮,那份藏在歌声里的豪情,24年了,一点没淡。

相约一九九八:当“高音王子”遇上“东方天使”,春晚舞台上的“世纪之约”

如果说好汉歌让刘欢的“江湖气”深入人心,那1998年春晚的相约一九九八,则让大家看到了他的“人间烟火气”。

那年的春晚,是香港回归后的第一个春节,也是世纪之交的前奏,所有人都期待着一场“不一样”的表演。刘欢和韦唯的合作,就在这样的期待中登场了。刘欢一身黑色西装,韦唯一袭红裙,两人站在舞台中央,当“相约一九九八,相约在银色的月光下”的歌声响起,整个国家都安静了。

刘欢的声音一如既往的醇厚,像陈年的老酒,把“相约”的浪漫与期盼唱得恰到好处;而韦唯的高清亮丽,又像一缕阳光,让“相约的未来”多了几分明媚。可谁能想到,这首歌背后,藏着两位歌手对“家”的诠释?刘欢曾私下说:“那一年,我们唱的不只是相遇,是香港回来了,澳门也快回来了,中国人的心,终于聚在了一起。”

舞台上的他们,没有刻意炫技,只是对视的眼神,和声时的默契,像极了久别重逢的故人。这首歌后来成了春晚的经典,每次响起,都会让人想起1998年那个充满希望的年份——改革开放20年,香港回归1年,中国人的脸上写着“向前看”的笃定。而刘欢,用他的歌声,成了这份“笃定”的见证者。

从“千万次的问”到“大河向东”:刘欢的1998,为什么能火到“封神”?

现在回头看,刘欢的1998年,其实早有铺垫。早在上世纪90年代初,他用弯弯的月亮千万次的问证明了自己唱功的无可挑剔;他拒绝各种商业炒作,只专注音乐本身,早已是乐坛“清流”。但真正让他从“实力派”变成“国民歌手”的,恰恰是1998年的这两首歌——他让流行音乐不只是“流行”,更有了“重量”。

好汉歌的“江湖”和相约一九九八的“家国”,看似两种风格,却藏着刘欢对音乐的执着:他从不迎合市场,只忠于表达;他不在乎“人设”,只在乎作品。1998年的华语乐坛,小虎队刚解散,王菲正引领“另类摇滚”,周杰伦还没出道,整个市场都在追逐“新鲜感”。可刘欢偏偏用最“传统”的方式,唱出了最“直抵人心”的歌——因为他知道,好音乐从不怕时间,怕的只是“不走心”。

如今再听刘欢1998年的歌,你会发现里面没有华丽的转音,没有刻意的炫技,甚至带着些“不完美”的烟火气。可正是这份“不完美”,让他的歌活了过来——它会跟着你的情绪起伏,会在你失落时给你力量,会在你喜悦时陪你呐喊。这大概就是为什么,24年过去了,我们依然会为好汉歌的“大河向东”热血沸腾,为相约一九九八的“相约”眼眶湿润。

因为刘欢的歌声里,藏着一个时代的记忆,也藏着每个中国人的故事。而1998年的他,只是把这些故事,用最真诚的方式,唱给了我们听。