提到华语乐坛的“常青树”,刘欢是个绕不开的名字。但若说1999年的他,究竟是站在巅峰的“歌王”,还是在悄悄按下音乐人生的“转向键”,或许连当年守着收音机听他歌的年轻人都说不清——只知道那一年,磁机里循环的不仅是好汉歌的豪迈,还有一张叫记住的专辑,藏着比“大河向东流”更耐品的深意。

从“电视剧歌王”到“音乐诗人”:1999年,他撕掉了“标签”

其实早在1999年,刘欢早就是家喻户晓的“电视剧歌王”。从少年壮志不言愁的“几度风雨几度春秋”,到好汉歌的“大河向东流,天上的星星参北斗”,他的声音成了90年代国人集体记忆的“BGM”。但奇怪的是,1999年,他却没再接新电视剧主题曲,反而带着一张纯个人专辑记住闯进了大众视野。

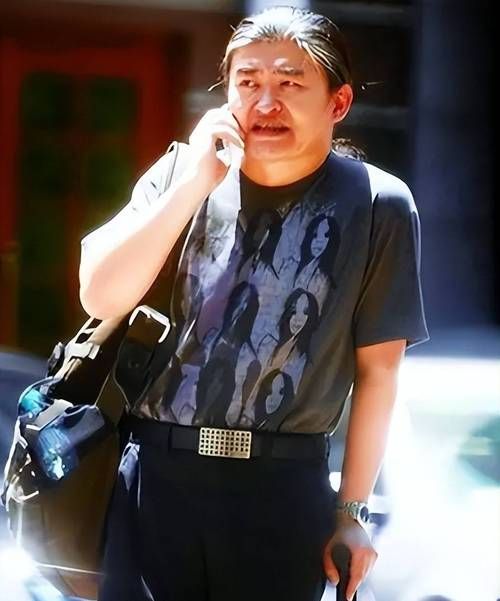

这张专辑的封面很特别:没有华丽的舞台装,没有戏剧化的表情,就是刘欢坐在暗色背景里,目光沉静得像一潭水。封面右下角印着一行小字:“献给我的朋友,也献给所有曾经路过我生命的人。”当时的乐评人不懂:“刘欢这是怎么了?放着‘爆款’不赚,非要搞这种‘小众’?”

后来他自己在采访里解释:“唱了十年主题曲,大家都说我是‘配乐歌手’,可音乐对我来说,不该只是画面的附属。”记住里没有一首“口水歌”,反倒像一本音乐日记——记住里用钢琴铺底,唱的是对友情的珍视;从头再来里掺着京剧锣鼓点,却道尽了下岗工人“擦干眼泪,争口气”的倔强;甚至连主打歌ABle都是英文,旋律简单得像哼鸣,却把“爱与勇气”唱得直抵人心。

当年有记者问他“不怕市场不认吗”,他摆摆手:“市场会变,但人心对真音乐的渴望,从来不会。”

“舞台王者”的“反差萌”:1999年,他比电视剧更“接地气”

如果说专辑里的刘欢是“音乐诗人”,那1999年的舞台上的他,简直就是“反差萌”代言人。那年他参加央视春晚,唱的不是好汉歌,而是跟我来,舞台灯光暗下来,他抱着一把木吉他,轻声唱“跟我来的路上,开满鲜花”,台下几千万人都愣了——原来那个唱“大河向东”的大个子,也能这么温柔。

更绝的是他的“野生舞台”。1999年夏天,他在北京搞了场小型露天演出,没请大牌嘉宾,没铺张舞台布置,就搬了几十把塑料椅给听歌的人。那天忽然下起小雨,工作人员要给他打伞,他摆摆手:“雨声多好,是天然伴奏。”结果他顶着雨唱了千万次的问,雨水顺着他的发梢往下滴,台下观众却跟着唱“千万里,千万里,我追寻着你”,有人哭着喊:“刘欢,你就像我们身边的学长!”

后来才知道,那场演出他没赚一分钱,票房收入全捐给了北京郊区的贫困儿童。他说:“唱歌不是站在高处俯视,是蹲下来和大家一起感受生活。”

1999年的刘欢,藏着华语乐坛最稀缺的“底气”

现在的娱乐圈,总说“流量为王”“数据至上”,但1999年的刘欢,偏偏活成了“反流量”的样本。那年有人劝他多做商业代言,“多接几个,顶得上唱十场演唱会”,他直接回:“耳朵是用来听好歌的,不是用来听广告的。”

也有人说他“不识时宜”——都什么时候了,还坚持自己写歌、编曲,甚至亲自去录音棚盯细节?结果记住专辑拿了当年“中国原创音乐榜”的最佳专辑,评委评价:“这张专辑里听不到一点迎合市场的痕迹,只有刘欢对音乐赤诚的心。”

更难得的是,他从没把“歌手”当成唯一的身份。1999年,他已经在中央音乐学院教了五年书,学生说他比学生还拼:“刘欢老师总说,唱歌不是炫技,是把自己活成歌词。”有次他带着学生去山区采风,教孩子们用方言唱歌,回来后写了首山路十八弯,虽没发行,却成了他心里“最珍贵的作品”。

25年后的回望:1999年的刘欢,究竟教会了我们什么?

如今再听记住专辑,那些旋律依然能穿透时光。从头再来在2020年疫情时期被无数人翻唱,ABle成了励志短视频的常用BGM,甚至跟我来还成了亲子合唱的热门曲。原来有些音乐,从不依赖“爆款体质”,只靠“真实内核”就能活成经典。

25年过去,刘欢依然在唱歌,依然在教书,依然拒绝着无数“捷径”。有人问他“能火多久”,他笑着说:“只要还有人愿意听,我就一直唱下去。毕竟音乐这东西,从来就不是唱给别人听的,是唱给自己心里的那股劲儿。”

或许1999年的刘欢,早就在告诉我们:真正的“顶流”,从不是被市场推着走,而是握紧自己的“方向盘”;真正的“常青”,从不是靠流量堆砌,而是靠作品里那个“永远真诚”的自己。