提起华语乐坛的“定海神针”,很多人会想到刘欢——他那被时间反复打磨的醇厚嗓音,像一座沉稳的山峦,撑起了改革开放后中国流行音乐的半壁江山;而谈到理想主义的摇滚图腾,黄家驹的名字总会跳出来——他用短暂而炽热的生命,把Beyond的歌声烧成了香港乃至一代人的精神火炬。一个生于北国京城的“学院派大哥”,一个来自香江街头的“浪子歌者”,看似毫无交集的两个人,却在无数听众的青春里,完成了某种跨越时空的“灵魂共振”。这背后,究竟藏着怎样的时代密码与人性共鸣?

从“煤球店小伙”到“音乐教父”:刘欢的歌声里,藏着中国人的“集体记忆”

1953年出生在北京的刘欢,童年记忆里没有聚光灯,只有煤球店的煤烟味和胡同里的吆喝声。这个爱拉二胡、爱听京戏的“大院子弟”,谁能想到日后会成为华语乐坛的“活化石”?1987年,电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁横空出世,28岁的刘欢用带着摇滚根基的嘶哑高音,吼出了“几度风雨走,几度春秋秋”的沧桑,一夜之间,这首歌成了那个“激情燃烧岁月”的注脚——那时改革开放刚起步,无数年轻人怀揣着“把青春献给祖国”的热血,刘欢的歌声像一面鼓,敲在了他们心上。

后来的故事大家都知道了:糊涂的爱唱遍大街小巷,好汉歌里“大河向东流”的豪迈成了市井烟火里的精神BGM,从头再来在下岗潮中给无数人以力量……不同于当下偶像“唱跳俱佳”的流水线生产,刘欢的“本事”是“把歌唱进骨头里”。他的声音没有技巧的炫技,却有着一种“阅尽千帆”的通透——唱千万次的问时是流浪者对命运的叩问,唱凤凰于飞时是帝王将相的爱恨嗔痴,哪怕是唱弯弯的月亮这样温婉的民谣,他也能用胸腔的共鸣,把江南水乡的思念唱得荡气回肠。

有人说“刘欢的歌声是改革开放的编年史”,这话不假。从80年代的理想主义,到90年代的商业化浪潮,再到21世纪的多元文化,他始终站在潮头,却不随波逐流——当流量歌手开始用“电子音”遮盖短板,他坚持“真声才配得上好音乐”;当短视频神曲泛滥成灾,他直言“有些歌就是噪音,别糟蹋耳朵”。这个把“艺术责任”看得比商业价值更重的“歌者”,用40年的歌唱生涯告诉我们:真正的好音乐,从来不是“网红”,而是一个时代的“声音刻度”。

从“香港仔”到“摇滚先驱”:黄家驹的“烈火”,为何30年不灭?

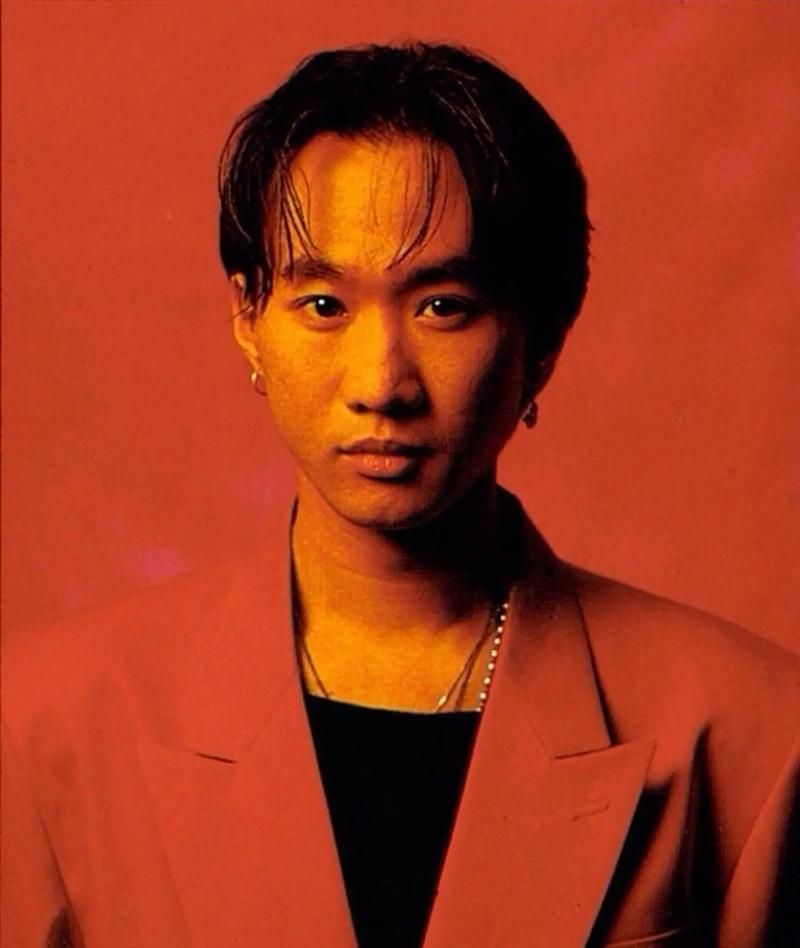

如果刘欢是“山”,黄家驹就是“火”。1962年出生在香港九龙贫民窟的他,从小就看着“狮子山下”的人为生活挣扎——工人的汗水、小贩的叫卖、年轻人的迷茫,这些市井百态,成了他后来创作的“血肉”。1983年,Beyond乐队成立,一群20岁出头的年轻人抱着吉他,在香港的地下酒吧里唱着“不再回忆,回忆什么过去,现在不是从前的我”,没人想到,这把“火”终将烧遍整个华语圈。

黄家驹的“火”,在于他的“反骨”。当香港乐坛沉浸在“情情爱爱”的靡靡之音里,他偏要唱大地(大地里“在那些苍翠的路上,历遍创伤”),唱农民(农民里“冷漠的人谢谢你们,看不过眼就来斗斗狠”);当香港人忙着“移民潮”,他却北上内地,在1989年的长城演唱会上唱真的爱你,对台下的妈妈喊“你们的养育之恩,我们无以为报”;当他已经在香港成名,却带着乐队去小酒吧演出,说“我喜欢和大家一起唱歌的感觉”。这种“不商业化”的理想主义,在那个“一切向钱看”的年代,就像一股清流,更像一团烈火。

1993年6月30日,黄家驹在日本东京意外离世,年仅31岁。Beyond的歌迷们哭喊着“家驹回来”,但谁都知道,他早就在歌里“活”了下来——海阔天空里“原谅我这一生不羁放纵爱自由”,成了每个追梦人的战歌,光辉岁月里“黑色肌肤给他的意义,是一生奉献肤色斗争中”,唱出了曼德拉的坚守,也唱出了普通人对“平等”的向往。30年过去了,00后依然会在KTV里合唱海阔天空,汶川地震救援队在现场放Beyond的歌,甚至连非洲的球迷都会用中文唱“今天我,寒夜里看雪飘过”……为什么黄家驹的歌能“穿越时空”?或许因为他唱的不是“明星的烦恼”,而是“每个普通人的呐喊”——对自由的渴望,对理想的执着,对世界的善意,这些东西,从来没有变过。

“山”与“火”的隔空对话:为什么我们总能在他们身上,找到自己的影子?

有人可能会问:刘欢的“厚重”和黄家驹的“炽热”,本就是两种截然不同的音乐风格,为什么会被放在一起讨论?因为他们都做到了“真正的音乐,是心的声音”。

刘欢的歌,像父亲——他在你迷茫时说“从头再来”,在你得意时提醒“天高地厚”,他用岁月打磨的嗓音,教会我们“生活不止眼前的苟且,还有诗和远方”;黄家驹的歌,像兄长——他在你失落时喊“海阔天空”,在你妥协时质问“真的爱无法代替”,他用燃烧的生命,告诉我们“年轻就要敢闯敢拼,不留遗憾”。一个“教我们沉淀”,一个“教我们热血”,本就是人生路上缺一不可的“两极”。

更深层的原因,是他们都踩中了时代的“脉搏”。80、90年代的中国,正经历着“千年未有之变局”——改革开放的浪潮冲垮了旧思想,新文化、新观念如雨后春笋般冒出来。那时候的人们,既需要“往前走”的勇气(黄家驹),也需要“回头看”的沉稳(刘欢);既渴望“外面的世界”(刘欢的弯弯的月亮里“不知道为了什么,忧愁它烦扰我”),也坚守“脚下的土地”(黄家驹的大地)。他们的歌,就像那个年代的“双面镜”,照出了国家的变迁,也照出了每个人的心路历程。

如今,我们活在“算法为王”的时代,听歌越来越“碎片化”,很多人已经忘了“一首歌能陪伴十年”的感觉。但每当刘欢的好汉歌响起,依然会跟着吼“大河向东流”;每当Beyond的海阔天空前奏响起,依然会热泪盈眶——或许这就是经典的力量:它不追求“流量”,却永远“有流量”;它不迎合“时代”,却永远“属于时代”。

结语:有些声音,永远值得被记住

刘欢70岁了,依然会在舞台上唱从头再来,他说“只要还能唱,我就一直唱下去”;黄家驹走了30年,Beyond的歌依然在传唱,因为“他的理想,我们替他实现了”。这两个看似“遥远”的歌者,其实一直活在我们的日常里——加班时听从头再来,给自己打气;迷茫时听海阔天空,告诉自己“别放弃”;家人团聚时唱真的爱你,表达感谢。

回到最初的问题:当刘欢的“山峦”遇上黄家驹的“烈火”,为什么能刻进几代人的DNA?因为他们唱的不是“歌”,是“人”——是普通人的喜怒哀乐,是时代的浮沉变迁,是刻在中国人骨子里的“坚韧”与“理想”。在这个容易遗忘的时代,有些声音,值得我们永远记住。就像刘欢说的“音乐是酒,越陈越香”;就像黄家驹唱的“今天只有残留的躯壳,迎接光辉岁月”。这,就是他们的“价值”。