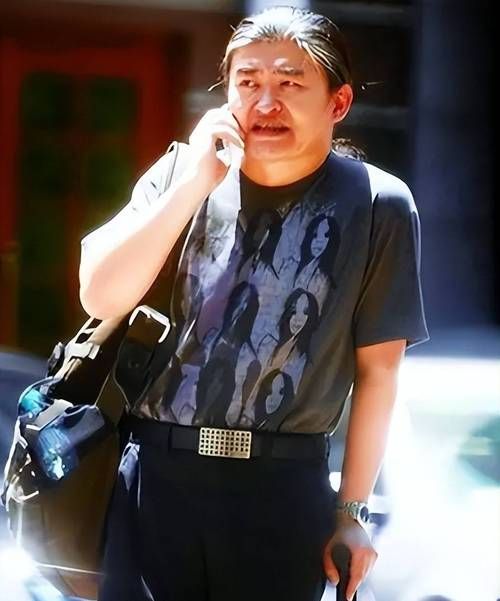

要说华语乐坛“常青树”,刘欢绝对算一个。可比起他标志性的浑厚嗓音,很多人或许没留意——这位“歌坛巨匠”的双手,其实和钢琴打过更久的交道。他曾在聚光灯下为毛阿敏伴奏,也在录音棚里用琴键打磨王菲的声音;既在我是歌手的舞台上即兴改编旋律,更在无数个深夜里,让琴键成了他最忠实的“音乐伙伴”。刘欢的钢琴伴奏,真的只是“托着嗓子走”吗?藏在琴键后的那些故事,或许会让你重新认识这位“全能音乐人”。

一、琴房里的少年:比歌声更早与音乐结缘

1959年出生的刘欢,音乐启蒙始于钢琴。7岁开始学琴,那架老旧的立式钢琴,是他童年最熟悉的“玩伴”。后来在中央音乐学院读本科时,他的专业是“西方音乐史”,但钢琴始终没放下——不仅练得扎实,还偷偷玩起了即兴 jazz。有同学回忆:“刘欢总爱在琴房待到深夜,手指在琴键上翻飞时,眼睛里闪着光,像在和音乐‘对话’。那时候他就说,‘钢琴不是工具,是另一种表达方式’。”

这份“表达欲”,后来成了他音乐生涯里最珍贵的底色。上世纪80年代,毛阿敏凭思念火遍全国,却很少有人知道,舞台上为她伴奏的,正是当时还在中央乐团的刘欢。毛阿敏后来在采访里提过:“欢哥的钢琴不只是‘伴奏’,他能在我唱到高音时,用一个和弦给足力量;在我情绪低落时,用一段旋律把我‘拽’回来。那种默契,是合作了十几年才有的。”

二、从“幕后军师”到“舞台灵魂”:钢琴是他的“隐形指挥棒”

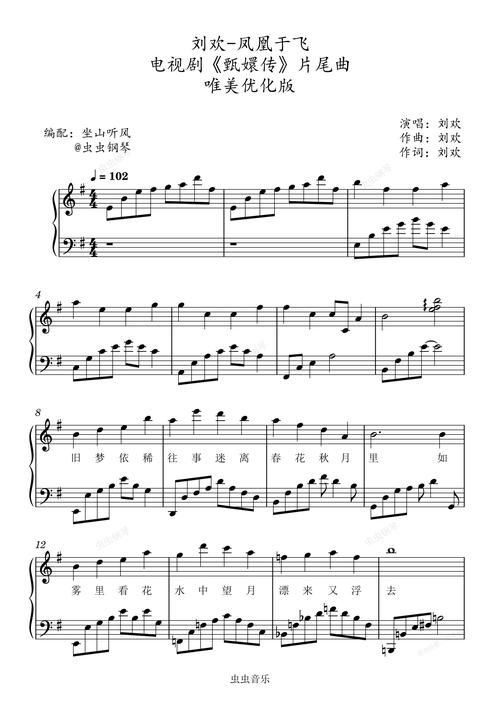

如果说为毛阿敏伴奏是“保驾护航”,那刘欢和王菲的合作,更像是“琴瑟和鸣”。90年代初,王菲还在叫“王靖雯”,刘欢听她录了一版容易受伤的女人,觉得编曲“太死板”,主动提出重新做钢琴伴奏。他没用复杂的和弦,而是用清亮的分解和弦,像给王菲的声音“垫上了一层薄纱”——既突出她嗓音的空灵,又不让伴奏“抢戏”。王菲后来笑着说:“那次录音,欢哥在琴边坐了一下午,一会儿改旋律,一会儿改节奏。他说‘你的声音像羽毛,钢琴要像风,轻轻托着它飘’。那一刻我才发现,原来伴奏不是‘陪衬’,是‘和声’。”

我是歌手的舞台上,刘欢的钢琴更是成了“点睛之笔”。有次唱从头再来,他没请乐队,自己坐在钢琴前边弹边唱。前奏响起的瞬间,观众突然安静下来——不是那种刻意的“留白”,而是琴键里藏着的深情,像在说:“别急,我慢慢讲。”有人说:“刘欢的弹琴,不像在‘演’,像在‘倾诉’。每个音符都像有故事,听着听着,眼里就湿了。”

三、为什么他的钢琴能“说话”?因为琴键里藏了“人味”

很多人好奇:刘欢的钢琴伴奏,和普通乐手有什么不一样?答案或许在他那句“音乐要‘有温度’”里。他从不追求炫技,而是让钢琴跟着“走心”:给年轻歌手伴奏时,他会故意放慢 tempo,像在说“别紧张,我在等你”;唱悲歌时,他会用低音区的持续音,像“抱着你哭”;唱励志歌时,和弦会突然明亮起来,像“拍拍你的肩,往前走”。

有次在后台,记者问他:“您钢琴伴奏这么棒,为啥不多开个人音乐会?”刘欢笑了笑:“钢琴对我来说,‘伴’比‘独’更有意思。看着别人因为我的伴奏,唱出自己心里的歌,那种快乐,比观众为我鼓掌还浓。”这大概就是他最特别的地方:从不把钢琴当“炫耀的工具”,而是当成“传递情感的手”,让每个音符都带着“人味”——不是冰冷的演奏,而是和歌手、和观众“一起呼吸”。

四、那些“藏在琴键后”的匠心:多少次深夜里,他在“磨”旋律

刘欢的钢琴伴奏,从来不是“随手一弹”。有合作过的乐手透露:“欢哥拿到一首歌,第一件事不是记旋律,是琢磨‘这首歌的情绪曲线’。比如唱千万次的问,他会先在钢琴上反复弹副歌的前几个音符,一会儿加个装饰音,一会儿改个力度,直到弹到‘自己起鸡皮疙瘩’,才觉得‘对了’。”

更让人佩服的是他的“即兴功力”。有次演出,音响突然出故障,伴奏带断了。所有人都慌了,刘欢却笑着坐到钢琴前,用一段即兴旋律接上了歌声。事后他说:“音乐是活的,琴键也是活的。出了意外,正好让钢琴‘救场’。”这种“随机应变”不是“临时起意”,而是几十年的积累——他脑子里装着几百首旋律的“变体”,随时能根据现场情绪,“抽”出最合适的那一段。

写在最后:钢琴是刘欢的“第二声音”,藏着他对音乐的“极致热爱”

从少年时的琴房梦,到舞台上的“隐形指挥棒”,刘欢的钢琴伴奏,从来不是“配角”,而是和他歌声一样,成了音乐里不可或缺的“灵魂”。他用琴键告诉我们:好音乐,从来不是“一个人的独奏”,而是“一群人的共鸣”;真正的音乐人,不只是“唱得好”,更是能让每个音符都带着“温度”。

下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼睛,仔细听听那些藏在旋律后的钢琴声——那里藏着他的少年时光,藏着和歌手们的默契,更藏着他对音乐,最纯粹、最执着的热爱。毕竟,能让琴键“说话”的人,心里一定装着整个星空。