聊起华语乐坛的“实力派”,刘欢和袁娅维几乎是绕不开的名字。一个是从80年代唱到现在的“音乐教父”,用醇厚的嗓音和极致的编曲定义了“高级感”;一个是新生代里少有的“国际卡位歌手”,以灵动的转音和独特的音乐审美打破了主流壁垒。这两人,怎么看都像两条永不相交的平行线——一个是学院派的“定海神针”,一个是市场里的“破圈先锋”,偏偏偏偏,他们的音乐轨迹缠在了一起,还成了彼此最坚定的“同行者”。

一、好声音的“惊鸿一瞥”:不是师徒,更像“灵魂相遇”

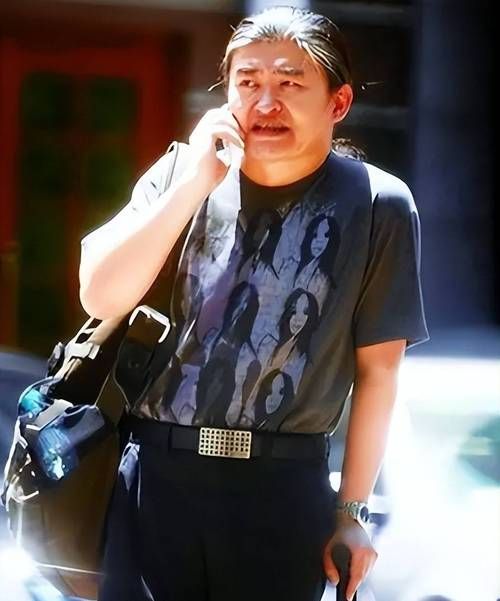

2012年,中国好声音第一季炸出圈,当时还叫“Tia”的袁娅维站在台上,唱着改编版的弯弯的月亮。镜头扫向导师席,刘欢的眼睛瞬间亮了。别人还在纠结她“太高调”“技巧太满”,他却直接给出转身拍——“我听不出这是谁的歌,但我听出这是你唱的歌。”

后来节目组采访,刘欢说:“她唱歌不是在炫技,是把每个音符都揉进了自己的骨头里。你看她唱到高音时皱眉的表情,唱到低音时闭眼的松弛,那是真正在‘对话’音乐。”当时观众没太在意,可现在回头看,这句“不是炫技,是揉进骨头里”简直是刘欢对袁娅维最精准的“鉴定”——毕竟,刘欢自己唱歌,又何尝不是如此?

刘欢当年在乐坛的地位,相当于现在的“顶流天花板”,却愿意为初出茅庐的袁娅维站台。不是简单的导师惜才,而是他在这姑娘身上,看到了自己年轻时的影子——对音乐近乎偏执的纯粹,拒绝被定义的叛逆,哪怕吃力不讨好也要坚持“表达真实”。就像袁娅维后来说的:“第一次见刘欢老师,他没教我什么技巧,就跟我说,‘别怕别人说你不合群,好的音乐从来都是少数人的狂欢。’这句话,我记到今天。”

二、从“被看好”到“被验证”:刘欢的“力挺”从来不是空口说白话

这些年,总有人说刘欢是“袁娅维的‘隐形推手’”,这话对,但也不全对。比起“推手”,他更像是一个“懂她的听众”——在她迷茫时给方向,在她被质疑时递话筒,在她巅峰时默默鼓掌。

2018年,袁娅维凭借TIARA专辑拿下第60届格莱美最佳当代世界音乐专辑提名,成了首位入围格莱主奖项的中国歌手。发博时她特意@刘欢:“谢谢当年那个告诉我‘要一直往前走’的人。”刘欢秒回:“恭喜!这是你应得的,你比我想象中走得更远。”

你没看错,刘欢从来不会用“我看好你”“你会成功”这种客套话,他更相信“作品会说话”。就像袁娅维从歌手舞台上用Love Me Again炸翻全场,到和John Legend合作River,再到给中国机长唱为你而战,刘欢从没公开夸过她“厉害”,却在某次采访里说:“现在能把R&B、灵魂乐和中国风揉得这么自然的歌手,我看除了她,没几个了。”

这不是偏袒,是内行人一眼就能看破的“门道”。刘欢自己玩的是“大格局”的音乐,交响、摇滚、民谣都能融会贯通;袁娅维走的“小而美”路线,却把灵魂乐、爵士、电子玩出了自己的DNA。看似南辕北辙,骨子里却像一根藤上结的瓜——都拒绝“流水线生产”,都要给音乐“留呼吸感”。就像刘欢说的:“音乐这东西,不是比谁嗓门大,是比谁心里有东西。袁娅维心里有,而且装得满满的。”

三、当“音乐教父”遇上“国际Tia”:他们教华语乐坛什么?

现在的娱乐圈,太多人追着流量跑,比谁的话题度高,比谁的粉丝多。可刘欢和袁娅维,偏偏成了“逆行者”。

刘欢60岁开演唱会,不请流量嘉宾,就带着乐队稳稳当当地唱两小时,票价还卖得亲民;袁娅维做综艺,宁愿被说“不懂来事”,也要坚持“唱自己喜欢的歌”。你猜怎么着?他们的演唱会场场爆满,专辑销量、音乐版权费照样能打——原来观众的眼睛是雪亮的,真正的好音乐,从来不怕被埋没。

更难得的是,两人从不把“传承”挂在嘴边,却用行动写成了教科书。刘欢带着袁娅维上开讲啦,没聊成功学,就讲“1990年北京亚运会,我在后台唱亚洲雄风,手心全是汗,但音乐一响,我就知道,这才是我一辈子要做的事”;袁娅维在中国好声音2020当导师,学刘欢当年的样子,对学员说:“技巧可以学,但你自己独特的东西,千万别丢了。”

这大概就是最高级的“师徒关系”——不是复制粘贴,而是各自成长,却在某个节点上,彼此照亮对方的路。就像网友说的:“刘欢给了袁娅维一张‘入场券’,让她能站上更大的舞台;袁娅维却用实际行动证明,刘欢当年没看错人。这不是‘力挺’,是两个对音乐较真的人,刚好在一条路上遇到了。”

说到底,华语乐坛从不缺“流量歌手”,缺的是像刘欢和袁娅维这样“把音乐当命”的人。一个用半生坚守“音乐本真”,一个用才华证明“新生力量也能扛旗”。他们或许没有天天热搜见,却用作品砸出了一座“丰碑”——告诉所有人:真正的好音乐,从来不怕时间检验;真正热爱音乐的人,也从来不会孤独。

下次再听袁娅维唱歌时,不妨想想:那个站在舞台上发光的姑娘,身后一定有个对她说“别怕往前走”的“老顽童”;而那个“老顽童”的身后,也站着无数个像袁娅维这样,愿意把音乐揉进骨头里的年轻人。这,或许就是乐坛最美的“传承”吧。