提起刘欢,很多人的第一反应或许是“那个总穿宽大衣服的胖子”“唱好汉歌的男高音”,或是我是歌手里戴着黑框眼镜、聊起音乐就两眼放光的音乐教授。但如果你真的以为“刘欢”只是这两个标签的组合,那大概错过了一个艺术家用半生书写的、比任何歌词都动人的篇章。

从“少年壮志”到“音乐顽主”:时代浪潮里长出来的歌者

1987年的冬天,北京电影学院的录音棚里,一个留着寸头、眼神清亮的小伙子正紧张地调试麦克风。他刚接到一个活儿——为电视剧便衣警察配唱主题曲,导演说“要写出年轻人对理想的不甘”,他盯着手里的词稿,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”的旋律突然就撞进了脑子。谁能想到,这首少年壮志不言愁不仅火遍大江南北,更让24岁的刘欢成了无数人心里的“时代之声”。

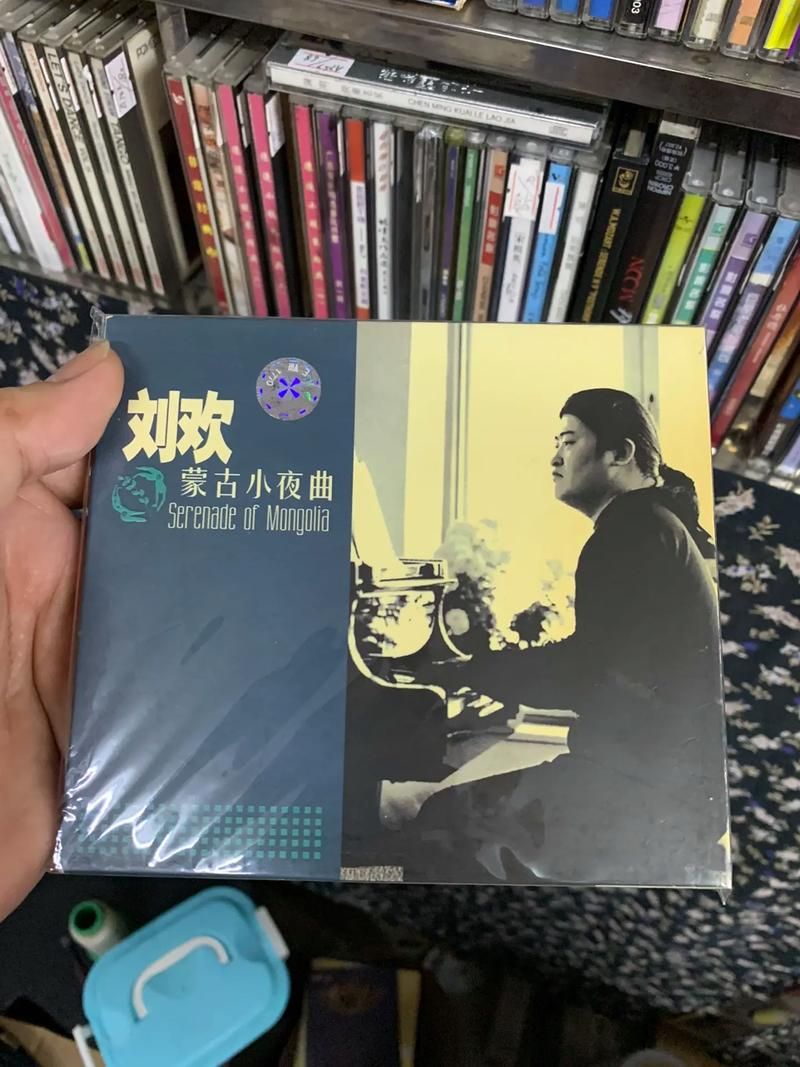

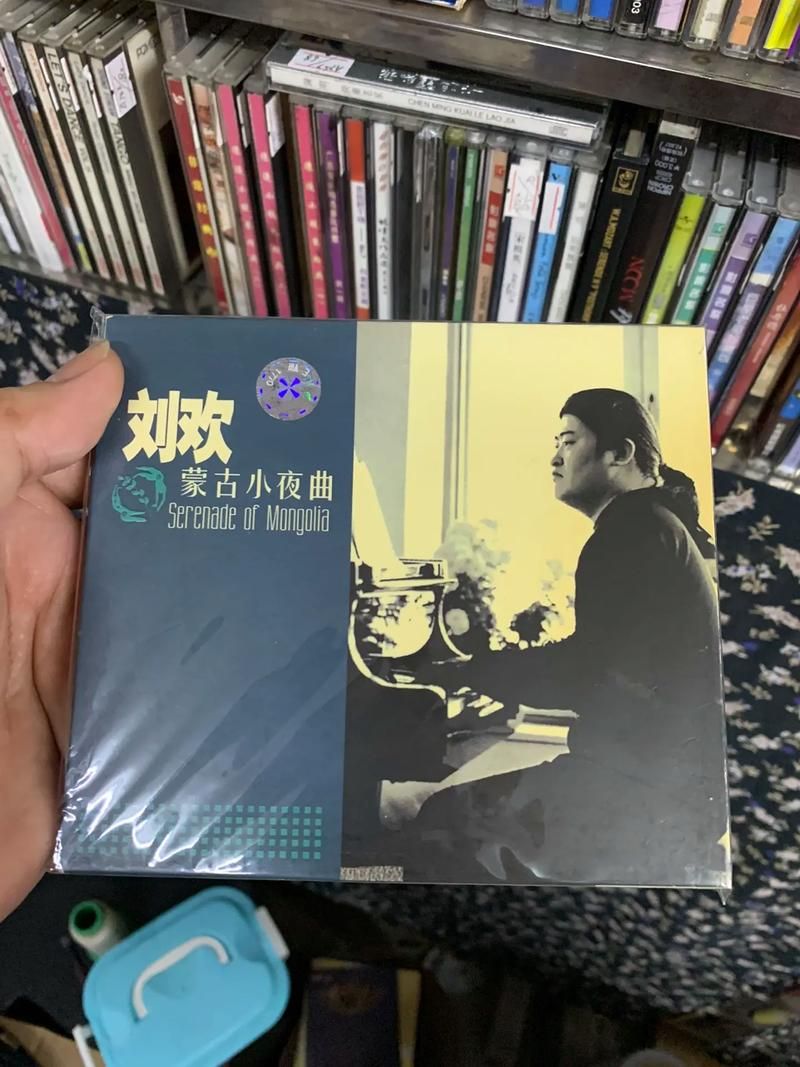

那时候的刘欢,身上还带着“北音学霸”的青涩——他专业成绩全优,会弹钢琴、玩手风琴,甚至能写出一手漂亮的交响乐总谱。但他偏不爱走“学院派”的规矩路,非要把美声唱法的功底揉进流行音乐的骨架里。弯弯的月亮里,他用轻柔的假声唱出“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,像在江南的雨巷里低语;千万次的问中,高亢的真声又突然炸开,带着北京人在纽约里主人公的迷茫与挣扎。别人说他“不伦不类”,他却笑:“音乐哪有那么多‘应该’,好听、能让人心里动,就成。”

90年代,国内音乐市场刚起步,唱片公司追着要“流行爆款”,刘欢却突然“消失”了。他跑去美国深造,一头扎进西方音乐理论的研究,连毕业论文都在讲“中国传统音乐的现代化路径”。有人骂他“不食人间烟火”,后来的事情却证明,他的“沉没”是为了更用力地“浮出水面”——好汉歌里的“大河向东流”,他把豫剧的甩腔和摇滚的节奏揉在一起,让这首歌成了刻进DNA里的国民旋律;再到从头再来里沙哑的嘶吼,唱下岗工人挺起胸膛的倔强,他的歌从来不是风花雪月,而是贴着土地、烫着人心。

褪去光环的刘欢:一个爱喝酒、贪吃、较真的“老北京”

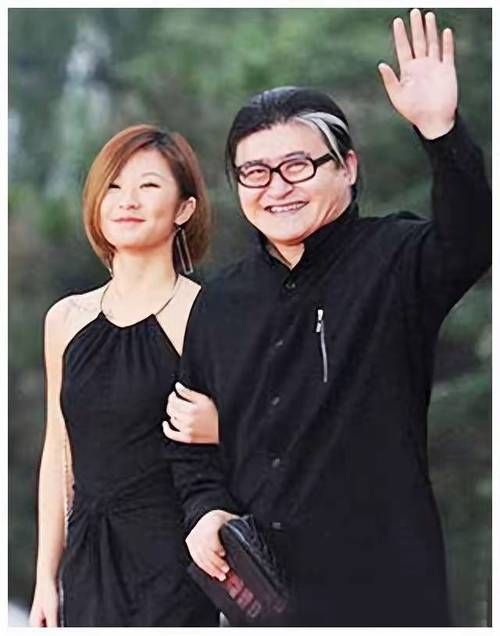

你可能没见过刘欢穿西装打领带的模样,舞台上他永远是宽松的衬衫、休闲裤,肚子微隆,却比谁都挺直腰杆。私下里,他更像个扎在胡同里的“老北京”——爱喝二锅头,爱吃炸酱面,见了朋友就咧着嘴笑,管老婆卢璐叫“我们家领导”,给女儿刘一丝弹钢琴时,会故意弹错音逗她咯咯笑。

有人问他:“这么多年了,怎么一直没瘦下来?”他大大方方拍着肚子:“这叫‘艺术家的肚量’!再说了,该关注的不是体重,是作品。”他较真起来能“轴”死:录音棚里一句词唱几十遍,唱到嗓子出血也不肯将就;演唱会前三个月就进排练厅,连伴舞走位都要亲自盯;就连参加中国好声音,为了不让学员“被流量绑架”,硬是把录节目时间往前提,生怕耽误人家创作。

对名利,他更是“绝缘体”。早年酬劳最高的歌星里没他的名字,商演邀约堆成山,他只接“自己喜欢的”:红楼梦剧组找他唱枉凝眉,他分文不取,就为“黛玉的那份情,我懂”;汶川地震后,他连夜写歌,拍卖会上的所得全部捐给灾区;到现在,他还在北京师范大学当老师,带着学生研究“音乐如何与社会对话”,他说:“教课和唱歌一样,都是在‘种种子’,不知道哪天就发芽了。”

从“歌者”到“燃灯者”:他把艺术活成了一道光

60岁的刘欢,早就不需要“光环”证明自己。但奇怪的是,每次他出现在公众视野,总能让人重新想起“音乐的力量”。

去年,在我们的歌的舞台上,他带着后辈杨坤唱重头再来,唱到“心若在梦就在”时,镜头扫过台下,无数观众跟着抹眼泪。有人评论:“刘欢的歌,就像冬天里的暖炉,不烫,但能把心焐热。”是的,他从不标榜“艺术崇高”,却用半生践行着“艺术的温度”——他唱过北京胡同的烟火,唱过普通百姓的悲欢,唱过异国他乡的孤独,也唱过时代浪潮里的呐喊。他的歌里没有华丽的辞藻堆砌,却藏着中国人最朴素的情感:对理想的坚持,对生活的热爱,对尊严的捍卫。

现在的娱乐圈,流量明星层出不穷,有人靠人设走红,有人靠炒作上位,但刘欢却像一棵老树,安静地立在岁月里,根扎得深,叶长得茂。当我们在KTV里跟着好汉歌吼“大河向东流”,在深夜单曲循环从头再来时,是否想过,这个把一生交给音乐的人,早已把“艺术”二字活成了最朴素的生活?

刘欢的艺术人生,或许没有那么多戏剧性的跌宕,却像一首老歌,乍听平平无奇,再听才发现,每个音符都藏着时光的重量。当我们谈论“真正的艺术家”时,或许不必翻遍史书,看看刘欢就够了——他让我们相信,在这个浮躁的时代,总有人愿意沉下心,用一辈子做好一件事,然后轻轻问一句:“你看,这样活着,够不够劲?”