三月的风刚掠过胡同口的槐树,楼下的收音机就飘来了熟悉的旋律——不是弯弯的月亮的缠绵,也不是好汉歌的豪迈,是那首少有人提起的春天里的故事,调子轻得像柳絮,却让扫大街的王婶停下了扫帚:“是刘欢唱的?这歌里,有咱北京春天的味儿。”

你有没有想过,当“春天”遇上“刘欢”,这两个词碰撞出的,从来不止是季节与歌者的简单叠加?有人说他“唱高音一绝”,可翻开他的履历,你会发现这个“歌王”的春天,早藏在比旋律更滚烫的故事里。

1985年的那个春天,他还没成“刘欢”,只是个揣着两个馒头参加比赛的穷学生

很多人不知道,刘欢第一次真正走进大众视野,是在1985年的春天——全国青年歌手电视大奖赛(那时还不叫“青歌赛”)的舞台上。他穿着洗得发白的蓝布衬衫,攥着两个冷馒头从中央音乐学院骑车去现场,因为紧张,手里的谱子被汗水浸透了大半。

“唱什么?”评委问。“我……我写了一首歌,叫恋人。”他差点咬到舌头,那是他用生活费省下的钱买的琴,在宿舍楼道里偷偷弹了一个月的成果。那天他唱得并不完美,甚至破了音,但评委金铁霖听完拍案而起:“这孩子,唱的是人心里面的东西,不是嗓子。”

后来他拿了二等奖,奖金是500块。他没买新衣服,而是给系里的琴房买了盏台灯。“那个春天,北京城还没完全绿透,但我记得琴灯亮起来的样子,像春天的第一缕光,照在五线谱上,也照在我的筋骨里。”这是他多年前在一次采访里说的,话里没有“巨星”的疏离,只有少年人眼里才有的、对音乐的虔诚。

春天里的故事不是他最红的歌,却藏着他最温柔的“人情味”

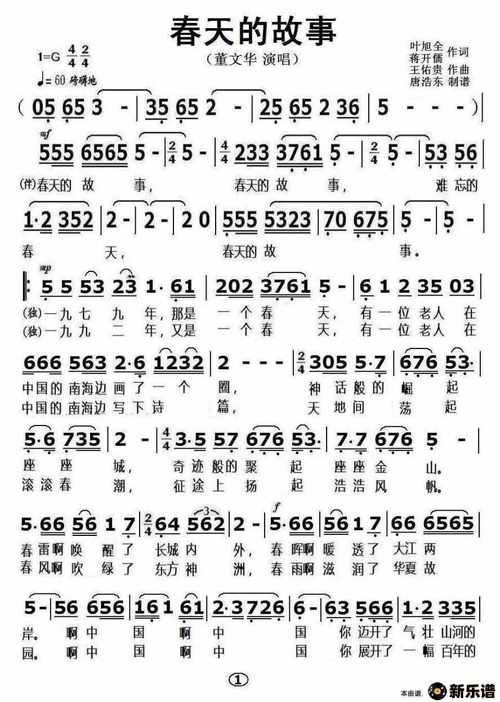

提到刘欢,大多数人会立刻蹦出好汉歌或弯弯的月亮,可很少有人知道,早在1992年,他就为深圳特区写了一首春天的故事,不是后来那首红遍大江南北的“有一位老人在中国的南海边画了一个圈”,而是另一版更内敛的旋律,像春风拂过稻田,轻轻的,却长出了根。

“当时深圳的朋友打电话来,说‘欢哥,你能不能写首歌,说说咱们这十年的变化?’我去了深圳,看到遍地都是打桩机,工人们穿着汗湿的衣服在工地喊号子,卖甘蔗的老阿姨把甘蔗皮堆成小山,却笑着说‘今年又能给孩子买新衣裳’。”刘欢说,那些画面没让他写“宏大叙事”,只让他想起小时候在北京胡同里,春天来了家家户户晒被子,阳光晒过的味道,和深圳的热风混在一起,就成了歌里的“暖”。

这首歌没让他多赚一分钱,可后来他收到一封信,写信的是深圳的一个普通工人,说“我女儿结婚那天,放了您的歌,她说爸爸,这就是咱们的春天”。刘欢把这封信夹在他的钢琴谱里,压在一本泛黄的春天里的事物——那是他上大学时,在旧书摊上淘的散文集。

他总说“春天就该像棵树,向下扎根,向上长”,你看他的根,扎得多深

这些年,很多人说刘欢“不红了”,因为热搜上少见他的名字,舞台上更少了。但你打开他的社交媒体,看到的不是“复出”“怀念”,而是他和学生在琴房练声的照片,是他带着团队去山区采风,教孩子们唱当地民谣的视频。去年春天,他去河北农村,跟着老艺人学了一首茉莉花的变种调子,回来后改编成童声合唱,孩子们唱跑调了,他却笑得比孩子还欢:“这才是春天该有的样子,不成调,却最真。”

有人问他“不觉得可惜吗?那么多年轻人不认识你了”,他正在给钢琴调音,头也没抬:“春天嘛,有人爱看花开,有人爱听芽响,我呢,就喜欢做个侍弄土壤的人——把根扎深了,春天自然会来找我。”

所以当我们再听刘欢,听到的何止是歌声?是1985年那个攥着馒头的少年的眼神,是深圳工地上老阿姨的笑,是山区孩子跑调的童声,是一个真正懂“春天”的人,把岁月酿成了酒,喝一口,暖到心里。

这个春天,你不妨也听听刘欢的歌,不为了“回忆”,只为了听听那些藏在时光里、比旋律更滚烫的答案——关于热爱,关于生长,关于我们每个人心里,那片永远向上的春天。