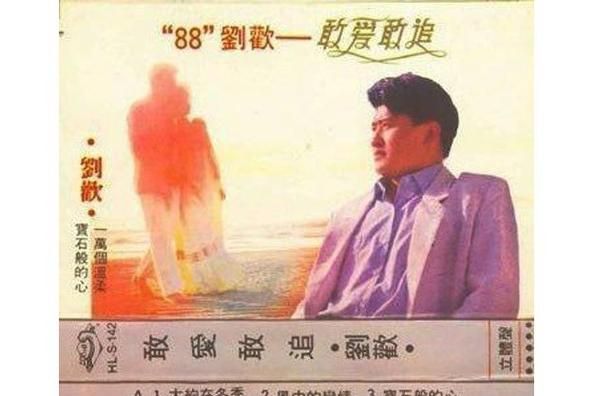

在华语乐坛,刘欢是个特殊的存在。他不出则已,一开口就是时光里的刻度——少年壮志不言愁的意气风发,好汉歌的荡气回肠,从头再来的坚韧沧桑。可若在万千歌单里翻找,总有那么几段旋律,像陈年的酒,初听不觉,再品已醉后余生,比如那首被很多人翻唱过、却始终觉得“原版更入味”的情怨。

不是所有的“怨”,都是哭天抢地的悲切

很多人对“情怨”的理解,停留在“怨怼”“愤懑”,可刘欢唱的情怨,却从不是声嘶力竭的控诉。

记得第一次听这首歌,是在大学宿舍的深夜。室友开了个小差,在老旧的MP3里循环播放,我本想抗议,却被开头那句“爱过知情重,醉过知酒浓”钉在了原地。他的嗓子不像现在的流行歌手那样刻意“挤”情绪,而是像一条平缓的河流,把所有的波澜都藏在河床下——你听得到水流的湍急,却看不到浪花的喧嚣。

后来才知道,这首歌原本是给电视剧新编辑部故事做的主题曲,写的是职场中人的疲惫与坚持。可到了刘欢这里,硬是把职场里的“不如意”,唱成了每个人心里都藏着的那点“情非得已”。不是抱怨老板刻薄,不是吐槽同事难处,而是“有些话到了嘴边,又咽回去”的无奈,“有些路不得不走,却又不知道终点在哪里”的迷茫。

这哪是职场的“怨”?分明是生活里最普通的“情”——对过往的留恋,对现实的妥协,对未来的不确定。他把这种情绪揉碎了,混在每一个咬字里,不刻意煽情,却让听的人心头发酸:“原来,我的那些‘算了吧’,也有人替我唱出来了。”

“怨”里藏着的,是生活的钝刀子

为什么说刘欢的“情怨”是“藏在岁月里的”?因为他的歌声里,从没有一时的冲动,只有时间沉淀下来的“钝感”。

你听情怨里那句“我饮过酒,醉过的人,更容易清醒”。唱这句时,他的声音微微下沉,像在讲一个老故事——不是自己有多惨,而是在说“我经历过,所以懂”。这让我想起他在采访里说过的话:“唱歌不是为了证明自己多厉害,是想让听到的人觉得‘有人懂我’。”

可不是吗?成年人的世界里,哪里有那么多“爱憎分明”?更多的是“算了”“没关系”“我没事”。刘欢把这种“假装坚强”唱到了骨子里。他不会告诉你“别难过”,而是说“难过就难过,反正总会过去的”;他不会说“你值得被爱”,而是说“就算全世界都不懂你,我也懂你的歌”。

这种“怨”,不是剑拔弩张的“对抗”,而是温水煮青蛙式的“接纳”——接纳自己的不完美,接纳生活的不如意,接纳那些爱而不得、求而不能的遗憾。就像他自己,曾因健康问题淡出舞台,很多人说“可惜了这么好的嗓子”,可他再出现时,笑着说“休息那几年,我终于有时间好好生活了”。 原来真正的“情怨”,不是抱怨命运不公,而是和生活“和解”前的最后一丝执念。

为什么我们能从他的歌声里,听到自己的影子?

如今的乐坛,不缺技巧流,不缺“神曲”,可为什么刘欢的歌,过了二三十年,依然有人听?

因为他唱的从来不是“情怨”,是“人”。

他的声音里,有北方的豪爽,也有文人的细腻——唱好汉歌时,你可以想象他在黄河边吼着“大河向东流”,唱情怨时,又觉得他是坐在胡同口的槐树下,慢慢给你讲过去的事。这种“反差感”,让他离普通人很近:他不是高高在上的“歌神”,就是个见过人间烟火,然后把所见所闻写进歌里的“讲故事的人”。

就像情怨里那句“花开为花谢,月缺为月圆”。乍听像是鸡汤,可放在成年人的生活里,就是最实在的真理——我们抱怨加班,却为了家人的笑咬牙坚持;我们怀念初恋,却为了责任选择安稳。这些藏在心底的“怨”,不是脆弱,是活过的证据。

刘欢只是把这份“证据”唱了出来,不煽情,不卖惨,就像一个老朋友拍着你的肩膀说:“我知道你累了,但日子还得往前走啊。”

所以啊,再听刘欢的情怨,别只顾着找“怨”的情绪了。

那首歌里藏的,是他对生活的理解,是对“平凡人”的温柔,也是我们每个人心里,那个一边吐槽、一边热爱生活的自己。

毕竟,成年人的“情怨”,最后都会变成“算了,还能怎么办”——而刘欢的歌,就是给这个“算了”,配了一首最动人的BGM。