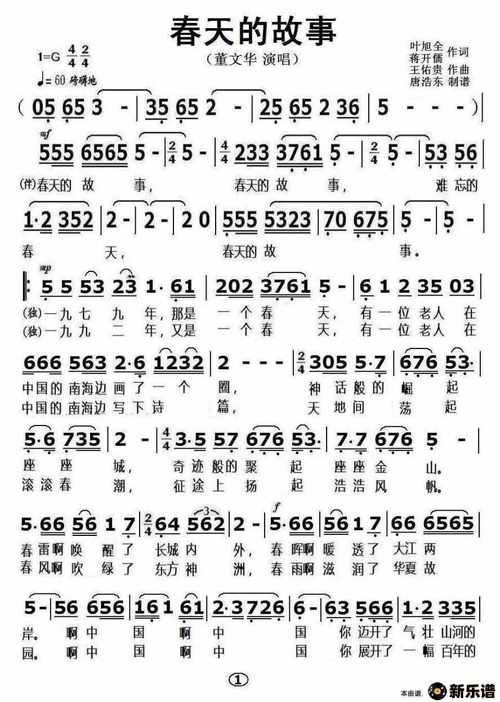

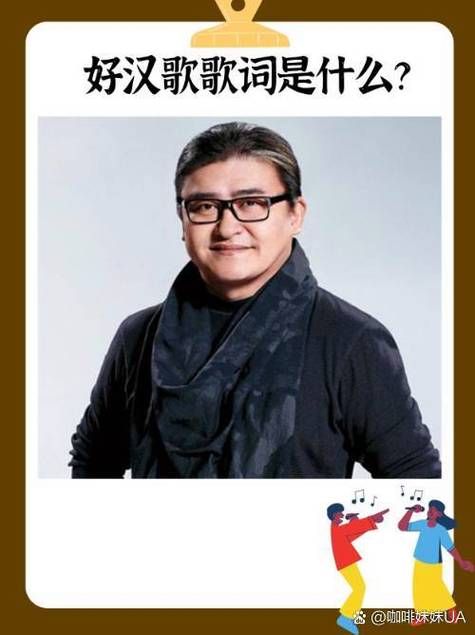

提起刘欢,大部分人脑海里会跳出“内地乐坛常青树”“好汉歌的豪迈嗓音”这些标签。舞台上的他,一曲弯弯的月亮能唱尽岁月的故事,从头再来又带着撕裂人心的力量。可鲜为人知的是,这位“音乐教父”还有个让人意想不到的身份——他曾和法语较了一辈子劲,甚至偷偷当过无数人的“法语老师”。

从“音乐才子”到“法语迷”:兴趣是最好的导师

很多人不知道,刘欢的法语启蒙,竟然不是科班训练,而是“被动”结缘。上世纪80年代,他在国际关系学院读大学,专业是西方古典音乐,但学校里突然增开的法语选修课,成了他大学生涯的意外惊喜。“当时觉得这门 language(语言)的发音像唱歌,带着小舌音的颤动,特别有意思。”刘欢曾在一次访谈里笑称,自己学法语不是因为什么“宏大目标”,纯粹是“觉得好玩”。

这种“好玩”变成了深入骨髓的热爱。毕业后,他一边在大学教音乐理论,一边偷偷啃法语原版小说,甚至还翻唱过法语香颂玫瑰人生。有次去法国演出,他不用翻译就能和当地乐手即兴交流,对方惊讶地问他:“您在巴黎生活过?”他摆摆手说:“只是把学法语当成了‘音乐之外的另一个声部’。”

当歌手遇上语法课:课堂里的刘欢有多“不一样”

真正让刘欢“暴露”法语老师身份的,是2008年的一次公益活动。当时他受邀担任“中法文化之春”的形象大使,在高校法语讲座上临时救场,本打算聊几句音乐与语言的关系,结果却成了“法语公开课”。

“你们知道吗?法语动词变位就像音乐里的和弦转换,主语一换,动词就得‘换衣服’。”他拿起话筒,用好汉歌的旋律套着法语语法规则唱了起来——“Je suis, tu es, il est……(我是,你是,他是……)”原本枯燥的变位规则,被他编成rap,台下的大学生笑得前仰后合,笔记记得比专业课还认真。

那之后,他“法语老师”的名声就传开了。有网友在社交媒体晒出偶遇:在巴黎街头,看到刘欢坐在露天咖啡馆,耐心给迷路的中国游客指路,法语说得比本地人还溜;也有学生留言:“刘欢老师在综艺里说,学语言别死记硬背,要多‘用’,比如看法语电影时,跟着角色说台词,比背10遍单词管用。”

为什么刘欢的“法语课”让人爱听?因为他把生活酿成了诗

很多人学法语觉得难,被语法规则、动词变位搞得头大,可刘欢却说:“语言啊,得带着‘烟火气’去学。”他分享过自己的学习方法:看小王子时,不先看翻译,而是试着用法语想象“玫瑰的颜色”;听法国香颂时,会琢磨歌词里的比喻——“像Ne me quitte pas(别离开我),‘把你的影子寄给我’这句,法语里‘ombre’(影子)带着温柔的颤音,唱出来就像在触摸风。”

这种“把语言当艺术”的态度,让他成了“野生法语学霸”。有网友统计过,他曾在节目里随口说出13世纪的法语诗句,也能精准纠正外国人说中文时的声调偏差。更让人佩服的是,他从不炫耀自己的语言天赋,总说:“学法语不是为了‘显得高级’,是想多一把钥匙,打开不同文化的门。”

从歌手到“跨文化摆渡人”:他让语言成了 bridges(桥梁)

如今的刘欢,依然是音乐舞台上的“常客”,但私下里,他更喜欢琢磨法语诗歌、研究东西方音乐语言的异同。有人问他:“您都这个年纪了,还学法语干吗?”他笑着回答:“语言这东西,学的时候是乐趣,用的时候是桥梁。我希望能用这把钥匙,让更多人听到法国民谣里的浪漫,也让中国人听懂我们的古诗里,藏着多少法语诗歌般的韵律。”

从好汉歌的激昂到法语诗歌的温柔,从音乐教授到“临时法语老师”,刘欢的人生向来不设限。他让我们明白:真正的热爱,从来不会被年龄、身份框住。就像他常说的:“人这一辈子,活得就是个‘好奇心’,对音乐好奇,对语言好奇,对世界好奇,日子才像歌一样,有高低起伏,更有余味。”

所以啊,下次再看到刘欢,别只盯着他的麦克风了——说不定他手里还攥着一本法语诗集呢。