要说刘欢和吉克隽逸的缘分,得从2012年那档火遍全国的中国好声音说起。那时候的吉克隽逸还是个留着妹妹头、穿着民族风裙子的彝族姑娘,抱着试一试的心态站在了导师盲选的舞台上,开口唱的正是后来让她一战成名的不要怕——那首用彝语吟唱的歌,带着山风般的野性和山谷般的空灵,直接让四个转椅瞬间亮起。

但很多人不知道的是,当时刘欢转过去的瞬间,手里还拿着没顾上放下的保温杯。后来他在采访里笑着说:“那会儿心里就想,这声音哪来的?跟咱们平时听的流行乐不一样,像是从山里直接撞进耳朵里的。”而吉克隽逸后来回忆初见刘欢的场景,更像个迷妹:“刘欢老师坐在那儿,不说话的时候气场就特别稳,但点评时又特别细,会抠你每一个字的发音,甚至说你这个‘啊’的尾音,能不能再带上点家乡话里那种特有的倔。”

这大概就是两个真正懂音乐的人相遇时的样子——没有刻意炒作,没有刻意比较,只有对旋律和情感最纯粹的共鸣。

后来吉克隽逸慢慢在娱乐圈站稳脚跟,从丝路MV里那个骑着骆驼的异域美人,到登上春晚舞台唱难忘今宵,她的音乐里总带着一股“混血感”:彝族民谣的根,加上流行、电子甚至爵士的枝,长成了自己独一无二的模样。而刘欢,从88年唱少年壮志不言愁的青涩歌手,到后来好歌手里指点江山的“刘导师”,再到为甄嬛传配乐时一句“嬛儿”唱哭无数人的音乐教父,他的歌里揉进了岁月的重量,也藏着对音乐始终如一的“较真”。

有人说他俩“八竿子打不着”,一个深耕华语乐坛三十多年,一个在国际舞台上崭露头角,可仔细想想,他们其实在做同一件事:让中国音乐“说人话”——不是照搬西洋,也不是故步自封,是把自家门口的宝贝,用全世界都能听懂的方式讲出去。

你看刘欢的千万次的问,里头有古典诗词的含蓄,也有流行旋律的直白;吉克隽逸的爱自己,歌声里有彝家姑娘的爽朗,也有都市女孩的自省。他们从不标榜“民族的就是世界的”,却用自己的嗓子,真真正正把民族的“魂”,唱进了世界的耳朵里。

更难得的是,这两个看似“差了一轮”的音乐人,骨子里都透着一股“轴”。刘欢曾在节目里因为一个学员的音准问题,反复跟他说了三遍:“这首歌里这句高音,不是比谁吼得响,是你得让观众听得出来,你是真的想用这个声音‘撞’到他们心上。”而吉克隽逸,为了在海外舞台上唱好不要怕,专门请了语言学家帮她纠正彝语发音,连每个句子的停顿都琢磨:“我要让外国听众虽然听不懂词,但能从我声音的起伏里,听出我们大山里的风是什么样,太阳是什么样的。”

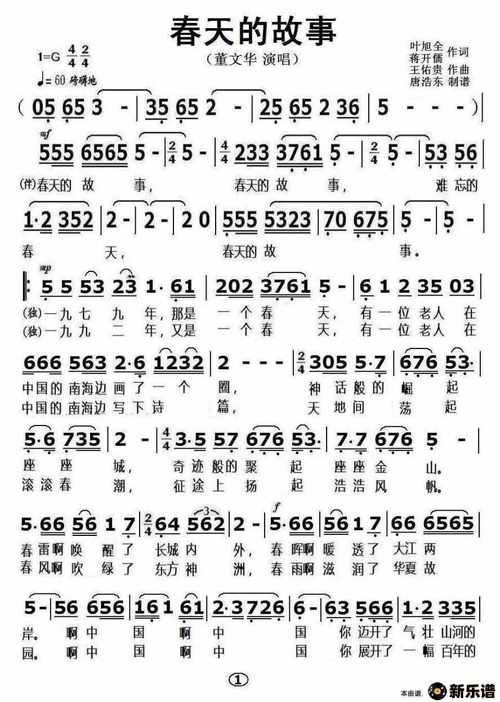

有次后台聊天,吉克隽逸跟刘欢说:“刘老师,我现在终于懂您当初说的‘音乐要真’了。”刘欢当时正在整理乐谱,头都没抬就接:“哪有什么终于懂,音乐这东西,骗得过别人,骗不过自己的心啊。”

其实娱乐圈从来不缺“流量”“话题”,缺的是像刘欢和吉克隽逸这样,把音乐当信仰的人。一个在前面铺路,用三十年的经验告诉大家“这条路该怎么走稳”;一个在后面追赶,用自己的方式证明“这条路还能这么跑”。他们或许没有同台合唱过一首歌,却用各自的音乐,隔空给彼此点了个赞。

下一次当你再听到弯弯的月亮或者不要怕时,不妨细细听一听——那声音里,藏着一个老音乐人的坚守,一个新歌手的闯劲,也藏着中国音乐最动人的样子:不张扬,却自有力量;不跟风,却能走很远很远。