1990年的深秋,北京的一间录音棚里,刘欢握着歌词本,盯着谱架上密密麻麻的音符,反复练习着一句“弯弯的月亮,小小的桥”。这时,制作人李海鹰突然开口:“欢哥,这次试试先录伴奏?”刘欢一愣,随即笑了:“伴奏?好东西啊,没歌词的留白,才是藏情感的地方。”

一、被“低估”的旋律:不止是背景,是故事的骨架

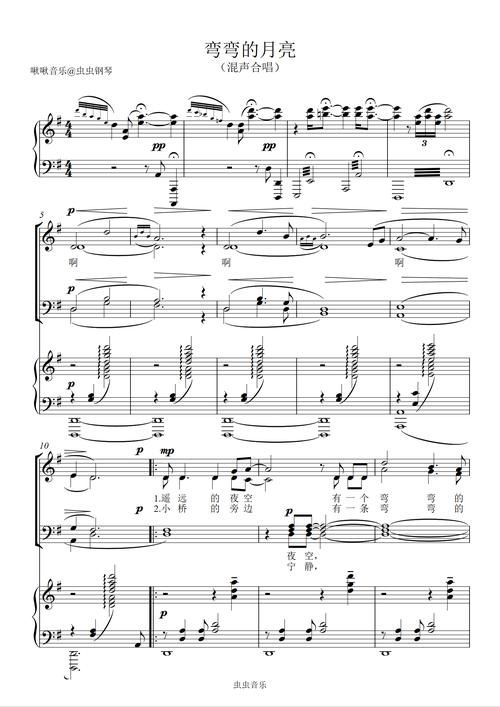

很多人第一次听弯弯的月亮,记的是刘欢高亢又温柔的嗓音,唱的是“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”。但剥开人声,你会发现,真正的“故事主角”藏在伴奏里——开篇那串钢琴音符,像极了月下河面泛起的涟漪,干净得能听见风穿过芦苇的声音。

李海鹰创作这首歌时,脑子里想的不是“大制作”,而是“南方小镇的晚上”。“我小时候住在广东梅州,晚上总坐河边看月亮,月亮是弯的,水是软的,连风都是慢的。”所以他要求伴奏里必须有一架“老的电钢琴”,音色要“像褪了色的回忆,有点旧,但不假”。制作人曹钧就在录音棚里调试了三小时,终于让钢琴声带出一点点“电流杂音”,反而像极了记忆里的模糊感。

除了钢琴,弦乐的编排更藏着小心思。副歌部分,大提琴低声铺垫,像河底的暗流;小提琴在高音区轻轻颤动,像月光在河面上碎成银片。刘欢后来总说:“唱的时候不敢太用力,怕把弦乐的‘呼吸’撞散了。”这哪是伴奏?分明是给歌声搭的“情绪脚手架”,每个音符都在告诉你:这是一个关于“等待”和“怀念”的故事。

二、20年的“隐形主角”:从晚会舞台到短视频BGM

1992年,春晚舞台上的刘欢穿着黑色西装,对着镜头唱弯弯的月亮,台下观众跟着钢琴前奏轻轻打拍子。那时没人想到,这串伴奏会成为“万能BGM”——从KTV的必点曲目,到毕业晚会的“离歌”;从深夜电台的背景音,到短视频里“回不去的故乡”的标签。

为什么是它?因为它“不抢戏”。普通话版歌词写的是“弯弯的月亮,小小的桥”,但伴奏里没有具体的方言或地域符号,却能让人想到自己记忆里的“小桥流水”。有人翻唱粤语版弯弯的月亮时用了口琴,原伴奏的钢琴依然能和口琴“对话”,就像不同时代的自己在对谈。

更绝的是它的“情绪兼容性”。团圆的时候听,觉得“今天的欢乐就是我们昨天的梦”;离乡的时候听,又觉得“脸上,笑着泪痕依然”。就像网友说的:“刘欢的嗓音是‘讲故事的人’,而伴奏是‘故事里那片月亮’,不管谁开口唱,它都在那里,照着每个人的心事。”

三、经典永流传:当00后开始用伴奏拍“家乡回忆”

去年,一个00后女生用弯弯的月亮的钢琴伴奏,拍了一组奶奶在老宅院子里晒太阳的短视频:镜头里,奶奶的手在藤椅上轻轻敲着节拍,窗外是弯弯的月亮轮廓。视频火了,评论区里全是“我也想起奶奶家的旧沙发”“原来现在的年轻人也爱听老歌”。

刘欢看到这个视频时,正在家里弹钢琴,妻子正好播放了当年的伴奏带。他笑着对妻子说:“你看,当年李海鹰说‘伴奏要有留白’,现在留白里,装进了新一代人的回忆。”后来他在采访里说:“音乐最棒的地方,就是能让30年前的人和30年后的人,在同一片月光下,听见同样的心跳。”

其实啊,一首歌能成为经典,从来不是靠“爆款”人设或“流量”加持。就像弯弯的月亮的伴奏,它没有华丽的技巧,却用最简单的音符,架起了“过去”与“现在”的桥——桥的那头是1990年的南方小镇,桥的这头是2024年的你和我,我们在同一片月光下,听见彼此心里那弯“弯弯的月亮”。

下次再听这首歌,不妨闭上眼睛,先别听人声,只听伴奏。那架老电钢琴里,藏着30年的光阴,和无数人心里,最柔软的乡愁。