深夜刷到刘欢在歌手里唱从头再来,屏幕里的他坐在椅子上,白色胡子茬已经染上岁月的痕迹,开口却还是当年千万次的问里能穿透纸背的声线。突然想起,同样在那个年代,有个总留着超短发、眼睛亮得像星星的男生,用我的未来不是梦喊出年轻人的热血,用大海唱尽命运的无常——他叫张雨生。

如果时光能倒回1987年,北京音乐学院的琴房里,22岁的刘欢正对着乐谱练美声;同年,21岁的张雨生在台湾校园民歌大赛拿到亚军,抱着吉他唱我的未来不是梦。那时候他们可能想不到,这两个几乎同时出道的歌手,会成为华语乐坛两座并列却风格迥异的山:刘欢是厚重的土壤,扎根民族又放眼世界,歌声里有故事感;张雨生是流星,短暂却划破夜空,清亮的嗓音里藏着对音乐最纯粹的狂热。

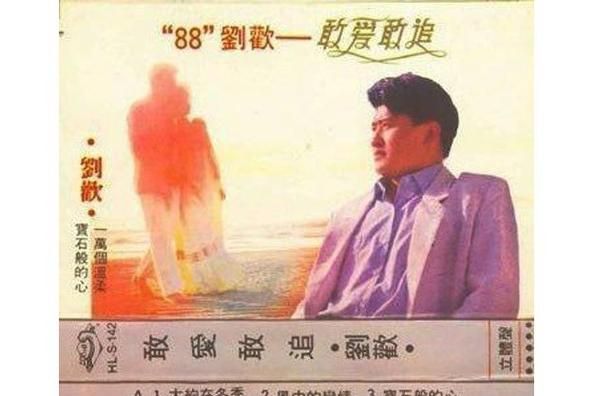

先说刘欢。很多人知道他是“中国乐坛常青树”,却可能忘了30多年前,他唱少年壮志不言愁时还是个青涩的年轻人。那首歌便衣警察的主题曲,他没用刻意的技巧,就是用最本真的声音喊出“几度风雨走,几度春秋冬”,一下子把那个年代的热血和拧巴唱进了全国人民心里。后来弯弯的月亮火了,有人说“这才叫中国流行音乐”——是的,他从来不是照搬欧美流行,而是把京剧的韵味、民歌的魂,揉进了R&B和美声里。好汉歌更是绝了,刘欢在录音室里即兴加了句“大河向东流啊”,谁想到这句“土味”的改编,反而成了国民度最高的旋律之一。

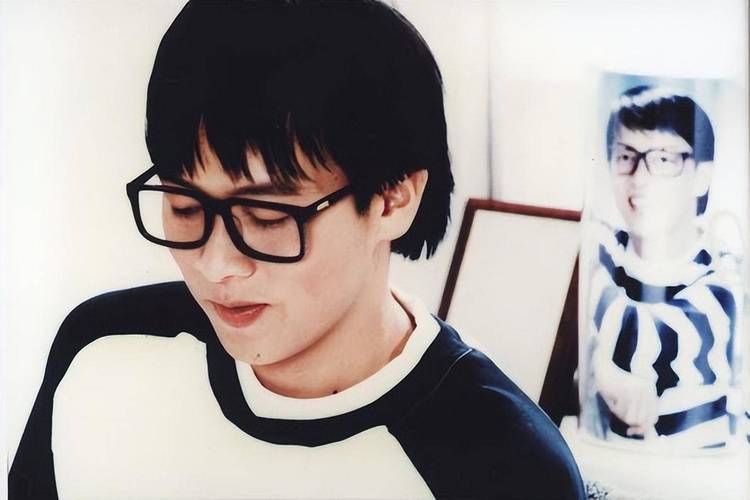

后来他嗓子坏了,做了手术,医生说不能再飙高音。可你看他后来的歌,从头再来的沧桑, myth的宏大,甚至甄嬛传里的凤凰于飞,声音里反而多了岁月的颗粒感。有次采访,他说唱歌就是“把心里的话掏出来”,这话简单,却道破了音乐的本质——刘欢的歌,从来不是技巧的堆砌,而是人情的沉淀。

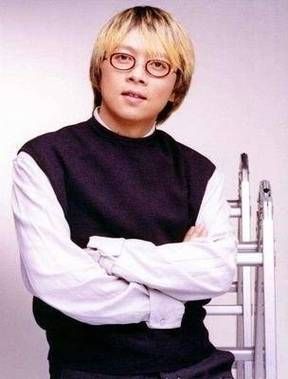

而张雨生,像一颗“音乐不正经”的炸弹。1988年他出了第一张专辑,制作人准备让他走玉小刚那种深情的情歌路线,结果他偏不:“我要唱摇滚,唱年轻人迷茫又热爱的歌!”于是有了我的未来不是梦,穿着花衬衫、踩着球鞋的张雨生,跳着唱“你是不是像我在太阳下低头,流着汗水默默辛苦地工作”,突然让整个华语乐坛看到了不一样的可能性——原来流行音乐不只有情情爱爱,还有年轻人的呐喊。

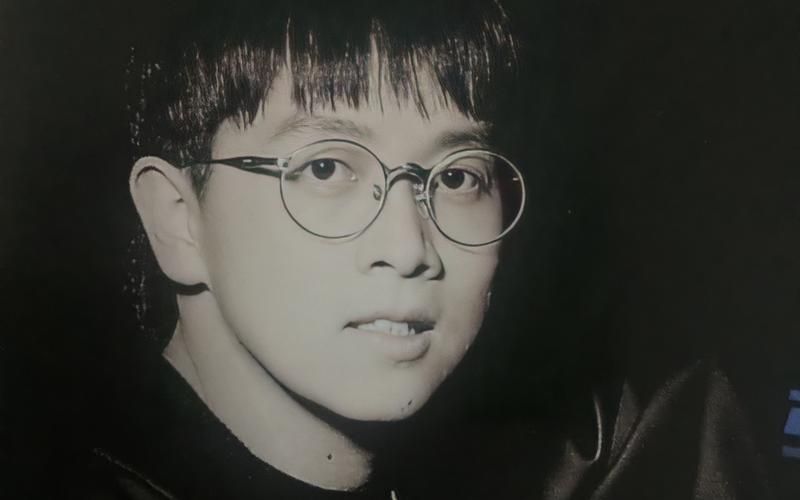

他最让人佩服的,是敢玩实验。1992年的一天到晚游泳的鱼,用电子摇滚编曲,唱一个人在爱情里的迷失;后来的灵光口是心非,干脆把古典、爵士、前卫摇滚全揉在一起,录音室里他自己唱了12个声轨,和声、配器、制作全包办,乐评人说“这是台湾流行音乐的革命”。可最戳人的还是他后期的歌,大海里那种撕心裂肺的绝望,我期待里对命运的低吼,明明是天才的旋律,却藏着普通人都能共情的孤独。

可惜流星转瞬即逝。1997年,张雨生发生车祸,昏迷29天后离世,年仅31岁。那年他刚做完新专辑卡拉ok·台北·我,里面有首歌所以寂寞,唱“所以寂寞,所以我在人群里穿梭,寻找一个可以共鸣的耳朵”,谁能想到,这成了他最后的绝唱。

前几天翻到老歌评论区,有人说“刘欢的歌是爸爸的歌,张雨生的歌是哥哥的歌”——是啊,刘欢的厚重让我们安心,张雨生的清亮让我们怀念。他们一个像老酒,越品越有味;一个像汽水,一口回到18岁。

现在回头看,华语乐坛或许不会再有第二个刘欢,第二个张雨生了。但好在,他们的歌还在。当深夜的电台随机播放到我的未来不是梦,当KTV里有人抢着唱好汉歌,当年轻人在短视频里翻唱大海——我们会突然明白:真正的音乐永远不会消失,它会藏在一代代人的青春里,变成温暖的光。

只是偶尔会想,如果刘欢还能继续唱出岁月的故事,如果张雨生还在创作那些天马行空的旋律,华语乐坛会是什么样子?但转念又笑,何必遗憾呢,他们已经把最好的自己,永远留在了我们的歌声里。