晚风又起了,小区广场舞的大妈们换了曲子,居然是弯弯的月亮。前奏一起,我手里的钥匙串都忘了动——那熟悉的旋律像一只手,突然就把人拽进了90年代的夏天:教室吊扇吱呀呀转,黑板上还留着上午的几何题,同桌把歌词抄在课本扉页,笔尖划破纸页,露出了那句“弯弯的忧伤在心上”。

很多人说,弯弯的月亮是“时代的歌”,但今天想聊点不一样的:为什么刘欢唱的版本,过了三十年还能让不同年龄的人都在某一瞬间突然破防?这歌里藏着什么,让80后觉得“那是童年”,90后觉得“那是青春”,连00后刷到短视频都会停下来听一句?

李海鹰写的是故乡,刘欢唱的是你的整个人生

1992年,广东音乐人李海鹰写下弯弯的月亮时,心里想的可能是珠江边的水乡,是外婆摇着蒲扇的旧时光。这首歌最早被交到歌手陈汝佳手上,轻快又带点甜,像一幅岭南水彩画。但直到刘欢开口,它才变成了每个人心里都能照见自己的镜子——为什么?

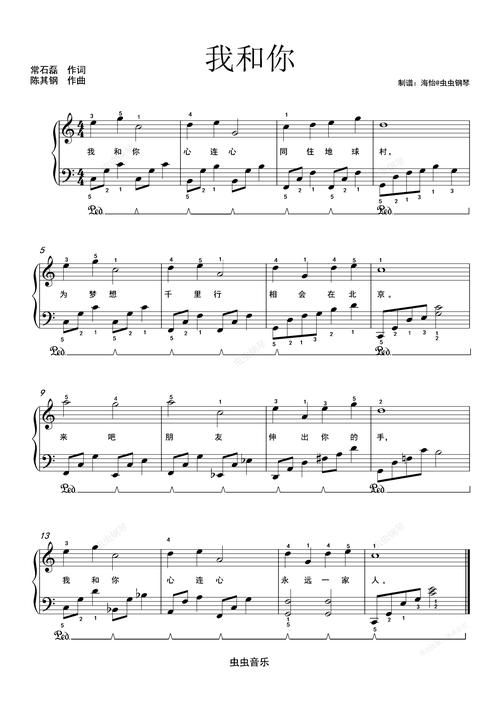

你仔细听刘欢的版本,没有刻意的高音炫技,甚至连伴奏都简单得只剩下钢琴、吉他和水波声般的古筝。可他的声音里有个“秘密”:每个字都像在跟你对话。“弯弯的月亮,小小的桥”,他唱“小小的桥”时,尾音轻轻下沉,像小时候站在村口石桥上,看着河水悄悄流过;“弯弯的忧伤,淡淡愁怅”,这里的“愁怅”不沉重,反而像青春期傍晚放学,走在田埂上,看着晚霞一点点褪色时,心里那种说不清的、有点酸又有点甜的期待。

后来听乐坛的老前辈聊,当年录这首歌时,刘欢跟制作人说:“别把我当歌手,就当我是坐在你家院子里讲故事的人。”所以他的演唱没有“技巧”,全是“真情实感”——那种不是“表演出来的忧郁”,而是“真的想起过什么”的眼神和语气。就像你小时候听爷爷讲过去的事,他不用大声,你却会跟着眼眶发热。

从春晚到短视频:为什么这首歌总能在某个瞬间击中你?

1993年,刘欢带着这首歌登上央视春晚,一夜之间,全国的大街小巷都在放“弯弯的月亮”。那时候的春晚没有流量,没有热搜,靠的就是“能跟着唱”的旋律和“能听进心里”的歌词。我妈说,那年她刚从农村来城里打工,租的屋子漏雨,每天下班听到这首歌,就觉得“原来月亮也会跟着人走,走到哪都能看见家”。

后来,这首歌成了“背景板”:大学毕业散伙饭的音响里放着它,婚礼上新娘进场时有人用它当BGM,甚至疫情期间,方舱医院的医护人员对着镜头唱的,也是弯弯的月亮。为什么它总能出现?因为它唱的是所有中国人共通的情感:对故乡的念想,对远方的期待,对“过去”的温柔回望。

这两年,短视频平台上突然又火了起来。00后博主用这首歌配老照片,配老街巷景,配爷爷奶奶年轻时的黑白影像。评论区里,“我爸开车总放这个,现在终于懂了”“原来30年前的歌,听懂了还是想哭”……原来真正的经典,从来不怕“过时”——因为它唱的不是某个年代的潮流,而是藏在每个人生命里,那些“弯弯的、却舍不得忘”的片段。

最后想说:刘欢的“不红”,是华语乐坛的幸运

这些年总有人调侃:“刘欢要是年轻,早成顶流了。”但奇怪的是,我们似乎从没把他和“顶流”放在一起——不是他不够红,是他的红,从来不靠流量和人设。

你看他参加歌手,唱从头再来时浑身是劲儿,唱别怕我伤心时又满眼温柔;他教学生,说“唱歌别想着炫技,先学会让每个字都带着温度”;他做公益,十年如一日关注山区儿童教育……他就像弯弯的月亮里的“那弯月亮”,不张扬,却总能默默照亮一片地方。

前几天,我又在广场边听到了这首歌。一个小女孩牵着妈妈的手,奶声奶气地跟着唱:“弯弯的月亮,小小的桥……”妈妈低头笑了笑,眼角却有点红。我突然明白,为什么30年了,弯弯的月亮还是刘欢唱得最动人——因为刘欢自己,就是这首歌的样子:用最真诚的心,唱最普通的人,守最珍贵的情。

下次再听到这首歌,不妨停下来想一想:你心里的那“弯月亮”,照的是故乡的河,还是那个回不去的自己?而刘欢的歌声,或许就是帮你找回它的那颗星。