你敢信吗?1990年北京亚运会开幕式上,一个穿黑色中山装的男人站在舞台上,开口唱出我和你的旋律前身亚洲雄风时,台下数万观众没人知道——这个嗓子像“装了铜锣”的人,会在30多年后成为中国音乐界一个绕不过去的“活符号”。

有人说他是“歌坛常青树”,但从少年壮志不言愁到好汉歌,从弯弯的月亮到凤凰于飞”,他的歌哪一首不是刻着一个时代的年轮?有人说他是“音乐教授”,可他在北音课堂上说的“别跟我谈流行,音乐只有好赖没有新旧”,让多少自视甚高的歌手红了脸。就连刘德华都在一次采访里直言:“刘欢老师那句‘唱歌要讲气息’,我记了二十年,现在录音棚里还偷偷对着墙练。”

你有没有想过,为什么刘欢的歌,三十后听依然觉得“不过时”?

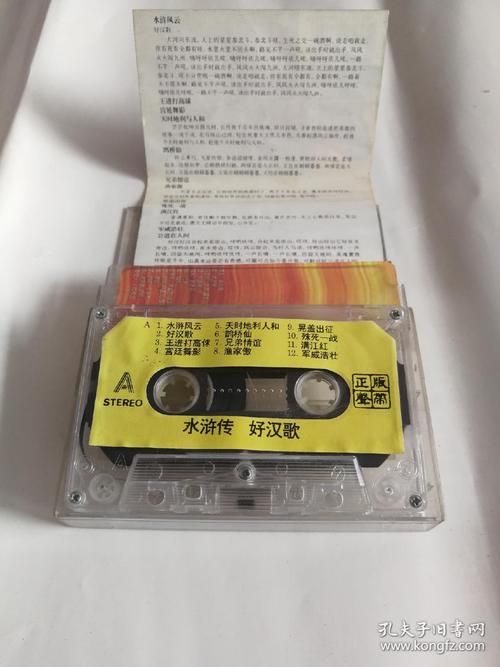

翻看他的履历你会发现一个有意思的细节:从1987年唱少年壮志不言愁爆红开始,他接的电影主题曲、电视剧配乐,几乎部部是“爆款”。但这从来不是因为他“运气好”。1998年水浒传拍完,导演找来十几位歌手试唱好汉歌,没人能唱出那种“梁山好汉的粗粝感”。最后刘欢自己操刀,没用华丽的转音,就靠着一股从丹田顶上来的劲儿,把“大河向东流哇”吼成了国民记忆。后来有人问他秘诀,他摆摆手:“我没去过梁山,但我知道水浒传里的人,心里都憋着一股不服输的劲儿,唱歌得把这股劲儿‘顶’出来。”

这种对音乐的较真,在他身上早成了本能。2012年中国好声音当导师,别的老师忙着抢学员,他却蹲在舞台边给每个选手改细节:“你这句尾音收得太‘飘’,得像攥着手攥着石头一样,‘砸’进观众耳朵里。”有个年轻选手不服气,说“流行歌就得自由”,刘欢没直接批评,转身弹了段钢琴,把选手唱的旋律用古典和声重新编了一遍:“你听听,同样的调子,换个‘骨架’是不是就不一样了?”那选手当场愣住,后来才知道,刘欢其实是个古典音乐迷,家里书架上堆着巴赫、肖邦的总谱。

现在还有多少歌手,愿意为了一句歌词反复琢磨半个月?

刘欢就愿意。拍甄嬛传那年,他写凤凰于飞时,为了琢磨“旧梦依稀 往事迷离”这句的旋律,在钢琴上试了上百个和弦,甚至跑到故宫的御花园里,对着假山石哼唱,直到找到那种“既像宫廷的典雅,又像妃子心底的叹息”的感觉。后来导演郑晓龙问他:“刘老师,您这歌是不是太难了?”他笑笑:“好歌哪有容易的?就像老北京炸酱面,少了哪味儿都不行。”

更少人知道的是,他还偷偷把流行音乐做成了“学问”。2018年,他牵头搞了个“中国流行音乐历史研究”的项目,带着学生翻遍上世纪80年代的磁带资料,把邓丽君、罗大佑的歌拆成“旋律、节奏、歌词”三部分分析,最后出了一本厚厚的书,扉页上写着:“音乐不是‘快消品’,是传给后人的宝贝。”

为什么提到刘欢,业内人都会竖起大拇指?

有次在后台碰到歌手张杰,他跟我说:“有次跟刘老师合唱,他跟我说‘你声音亮是好,但唱歌得像说话一样,让别人听懂你想表达什么’。”这句话张杰记到现在,现在开演唱会前,还会对着镜子练“用唱歌说话”。

你发现没有?真正的厉害人,从不会藏着掖着。刘欢在北音教了二十年书,学生里有张杰、萨顶顶,也有没红的素人,他从不搞“区别对待”,反而总给普通学生开小灶:“你嗓子条件不好,但你对歌词的理解深,这是你的宝贝。”有学生想写摇滚,他亲自帮着编曲:“摇滚不是非得‘吼’,也能讲故事。”

前段时间翻到他2019年的采访,记者问他“现在还会为唱歌紧张吗”,他眼睛一亮:“当然啊!每次上台前都手心出汗,怕自己唱不好辜负了听众。你想想,那么多人在台下等着听你的歌,能不紧张吗?”说这话时,他像个拿到新玩具的孩子,眼里闪着光。

说到底,刘欢凭什么能在歌坛“立住”?不是因为他嗓子多完美,也不是因为他奖杯多到数不清,而是他把音乐当成了“命”——唱的时候拼了命研究,教的时候掏了心去带,写的时候入了魂去磨。在这个“流量为王”、三天出两首“神曲”的时代,这种对音乐的“笨拙”和“较真”,本身就成了一种“稀缺品”。

下次再听到刘欢的歌,不妨停下来仔细听:那旋律里藏着的,从来不只是音乐,还有一个音乐人,把半生热血都揉进了歌里的样子。