刘欢:用“教科书”嗓音,把歌唱成国民记忆

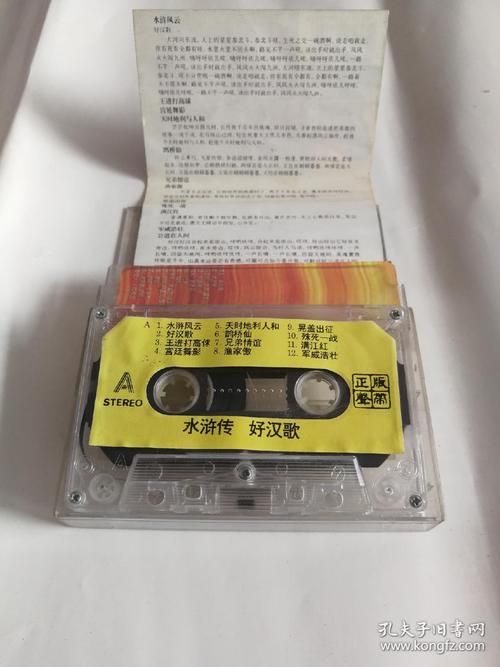

提到刘欢,很多人第一反应是“高音”和“故事感”。他的嗓子像被岁月打磨过的老唱片,一开口就能把人拉进歌里。好汉歌里“大河向东流”的豪迈,曾是多少人90年代的KTV必唱曲目;千万次的问里“千万里,我追寻着你”的执着,至今还是北京人在纽约的情感注脚。

但你可能不知道,刘欢的歌“火”得从来不靠炒作。1990年北京亚运会,他在台上唱亚洲雄风,台下一万多人跟着拍子打节拍,那种整齐的共鸣,现在听音频都觉得震撼。后来给甄嬛传唱凤凰于飞,60度的真假音切换像呼吸一样自然,没有技巧的堆砌,只有情绪的铺陈——有人说“刘欢的嗓子是老天爷赏饭吃”,但很少有人提,他每天雷打不动练声两小时,从音阶到气息,比新人还较真。

如今的他很少参加综艺,偶尔露面也是坐在导师椅上,拿着剧本帮学员改细节。“唱歌不是炫技,是把歌里的情让人听懂。”这是他常挂在嘴边的话,也是他能火三十年的理由。

杨坤:一把破吉他,唱出成年人的“无所谓”

如果说刘欢是“殿堂级的底色”,那杨坤就是“最懂生活的烟火气”。2002年,无所谓横空出世,他那句“无所谓,谁会爱上谁”的沙哑,像刀子一样扎进刚毕业年轻人的心里—— rent交不起,工作不顺心,爱情没着落,原来这些“破事儿”,都能用一句“无所谓”带过。

但杨坤的“无所谓”,从来不是真正的摆烂。他早年跑酒吧驻唱,唱到嗓子哑了喝胖大海,喝到吐了接着唱,直到30岁才凭无所谓翻红。后来参加歌手,他唱我比从前更寂寞时,全场安静得能听见呼吸声,那沙哑声里藏着多少年没说出口的“不甘”和“坚韧”。

有人吐槽他的“导师式皱眉”,却不知道他对音乐有多较真。有次录节目,因为背景音里多了一声咳嗽,他硬是录了7遍,连灯光师都“求饶”:“杨老师,观众听不出来啊。”他回一句:“我听得出来。”现在的乐坛不缺流量,但缺这种能把“痛”唱成“共鸣”的歌手。

周华健:他的歌叫“时光机”,一响就想回到过去

如果说刘欢和杨坤是“经典款”,那周华健就是“回忆杀”本身。他的嗓子像三月的阳光,暖洋洋的,不含一点攻击性。朋友里“朋友一生一起走”的旋律,毕业典礼上放过,婚礼上放过,连同学聚会上都能跟着吼到破音;花心里“花的心,藏在蕊中”的俏皮,是多少人青春期偷偷抄在歌词本里的秘密。

但你可能忘了,周华健曾是“唱片销量的保障”。上世纪90年代,他的一张专辑能卖到200万张,那时候演唱会门票还得抢,场场爆满。有个歌迷说:“我不懂什么乐理,但周华健的歌,就是听着舒服。”——舒服,恰恰是他最厉害的地方。没有华丽的转音,没有复杂的编曲,就是把日子里的喜怒哀乐,写成普通人能懂的歌。

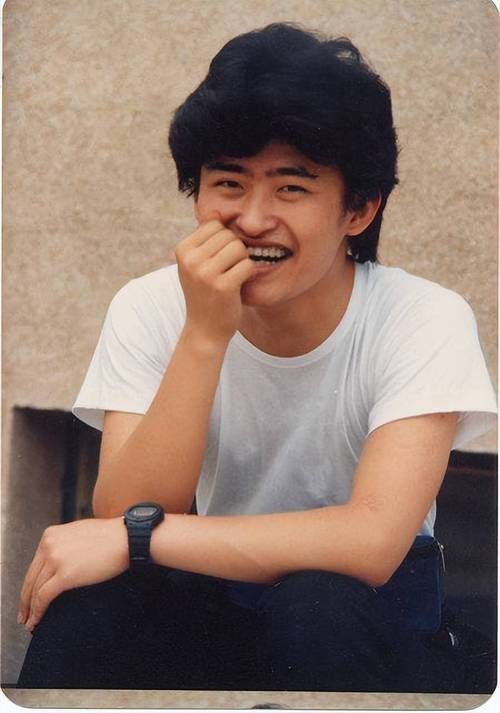

如今的他头发白了些,唱朋友时还是会站起来对着观众挥手,像认识多年的老朋友在聊天。“音乐就是用来分享的。”他总这么说,所以即使过去三十年,我们听他的歌,还是会想起那个抱着吉他、笑眯眯的大男孩。

结语:好的音乐,从来不是“流量”,是“传唱”

从刘欢的“殿堂感”到杨坤的“生活味”,从周华健的“回忆杀”到如今的“时代金曲”,他们凭什么能让几代人反复听?

因为他们的歌里有“真”——真的投入情感,真的打磨作品,真的把听众当朋友。现在的乐坛不缺火一时的网红神曲,但缺这种能让人一听就觉得“啊,是生活”的歌。

下次刷到他们的歌,不妨点开听听——你会发现,那些老歌里,藏着我们这代人的青春,和永远不过时的“热爱”。