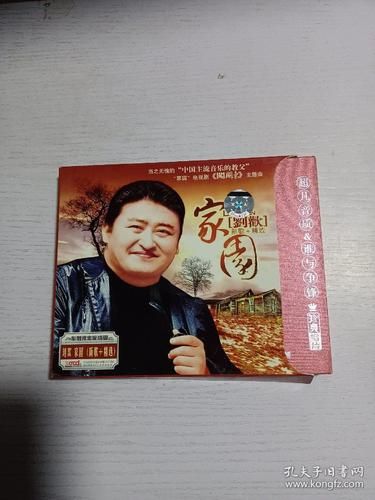

提起刘欢,很多人的第一反应是“华语乐坛的活化石”——好汉歌的一嗓子“大河向东流”,唱得江湖气荡气回肠;弯弯的月亮里呢喃般的“我的心充满惆怅”,又把江南水乡的婉约揉进了旋律里。他的歌是几代人的共同记忆,可当聚光灯暗下来,这个站在音乐巅峰的男人,心里真正的“家园”又藏在哪里?是不染尘埃的艺术殿堂,还是烟火缭绕的人间日常?

音乐里的家园:用旋律搭起中国人的“情感地标”

“家”对刘欢来说,从来不是狭隘的四壁。在30多年的音乐生涯里,他更像一个“家园建筑师”,用音符搭建起能让无数中国人安放情感的“地标”。

1998年,好汉歌横空出世时,没人想到这个为水浒传配的主题曲,会成为跨越时代的“神曲”。刘欢顶着腰伤在录音棚里吼出“大河向东流哇”,那不是单纯的技巧,是把梁山好汉的豪情、老百姓对“侠义”的向往,用最接地气的民间唱腔装进了旋律里。后来他说:“好汉歌的‘家’,是中国人骨子里对‘义’的执念,是那种‘兄弟齐心,其利断金’的集体记忆。”

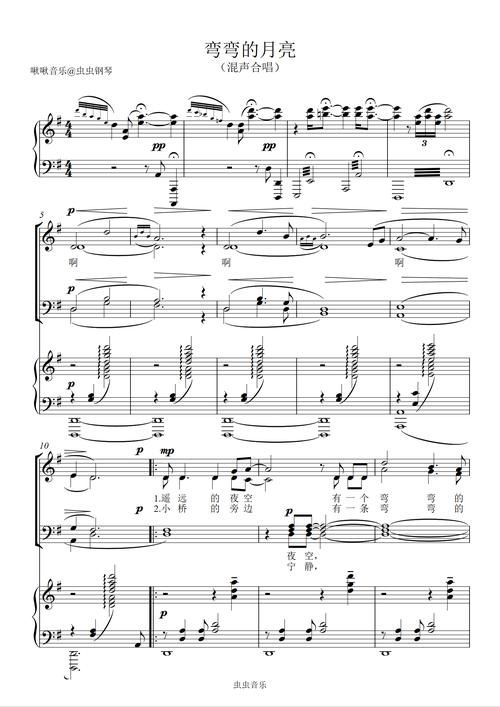

再听弯弯的月亮,前奏一起,月牙儿仿佛就挂在了窗棂上。“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,这句词像一根温柔的针,戳中了每个离乡人的软肋。刘欢的创作里,从千万次的问里对“爱”的追问,到从头再来里对“希望”的呐喊,从来不是飘在天上的“空中楼阁”,而是把“家”的温度——无论是小家庭的温情,还是大家的悲欢——揉进了每一个音符里。就像他自己常说的:“音乐不是炫技的道具,是让漂泊的人找到回家的路。”

生活中的家园:烟火气里藏着“刘爸”的柔软

舞台上的刘欢是“刘老师”,是“刘教授”,严肃、专注,连说话都带着点京腔的利落;可只要推开家门,这个53岁的男人就会变回女儿眼里的“刘爸”,变回妻子卢璐身边的老刘。

很多人不知道,刘欢为了女儿刘一丝,差点“退出江湖”。2013年,女儿被确诊为1型糖尿病,这个消息像一盆冷水浇在他心头。当时他正在准备演唱会,硬是把档期往后挪了整整两个月,每天雷打不动陪女儿打针、测血糖,甚至学着做控糖餐——曾经那个连碗都懒得洗的大男人,开始研究“低糖戚怎么做”“杂粮米饭怎么煮更软糯”。有一次采访,他红了眼眶:“医生说孩子的血糖控制得好,就能和正常人一样。我现在最大的心愿,就是看着她嫁人,看着她过得开心。”

妻子卢璐更是他“家园”里的“定海神针”。结婚27年,刘欢从不避讳对妻子的宠:“我这辈子最大的福气,就是娶了她。”卢璐在他低谷时给了他支撑——他年轻时发福,身材走样,是她说“身材算什么,你一开口,我就觉得天下都是你的”;他开始带研究生、做音乐公益,也是她默默打理家里的大小琐事,让他能心无旁骛地“折腾”。这个“家”,没有轰轰烈烈的剧情,只有清晨的热粥、深夜的灯光,和两人对视时眼里藏不住的默契。

精神家园:音乐之外,做“大地上的发光者”

刘欢的“家园”,还藏在那些不为人知的“远方”里。这些年,他渐渐淡出综艺和商业演出,却把更多时间投入了“无形的家园”——音乐教育和公益事业。

他担任中国音乐学院的教授,带学生从来不“藏私”。有个学生天资很好却总怯场,刘欢就把她叫到家里,让她对着自家客厅的钢琴练,从茉莉花唱到青藏高原,最后拍着她的肩膀说:“音乐是给听的,不是给怕的。你当你家客厅是舞台,唱给爸妈听,就不慌了。”

2018年,他发起“Musik Base”音乐教育项目,带着团队跑到云南、贵州的山村里,给留守儿童建音乐教室。有次在贵州的大山里,看到一个穿破洞衣服的小女孩,抱着吉他弹得泪流满面,刘欢蹲下来问她:“想学音乐吗?”小女孩抹着眼泪点头。后来那个女孩考上了县里的高中,还拿到了音乐奖学金。刘欢在朋友圈写道:“这些孩子的眼里有光,那光就是他们的‘家园’。”

说到底,刘欢的“家园”从来不是一个具体的地方。它是他歌里的江湖情义,是家里的烟火温度,是那些被他音乐照亮的眼睛,也是他对这个世界最朴素的善意。这个站在音乐巅峰的男人,心里始终装着一个“家”——一个能让普通人听见回声、感受到温暖、找到归属的地方。

或许,这就是刘欢最了不起的地方:他既能用旋律搭起“殿堂”,也能弯下腰来,做人间烟火里的“守家人”。而我们每个人的“家园”,又何尝不是藏在这些“不宏大却动人”的细节里呢?