在聚光灯下,刘欢的名字总与"重量级"紧密相连。这"重量"二字,一半是他标志性的醇厚声线,一半是外人难以忽视的体态变化。当屏幕上掠过他那熟悉的身影,弹幕里、评论中常浮现"刘欢又胖了"的调侃,仿佛这已成为一个心照不宣的标签。然而,当我们执着于衡量那外在的"重量"时,是否曾真正掂量过他灵魂深处承载的艺术份量?

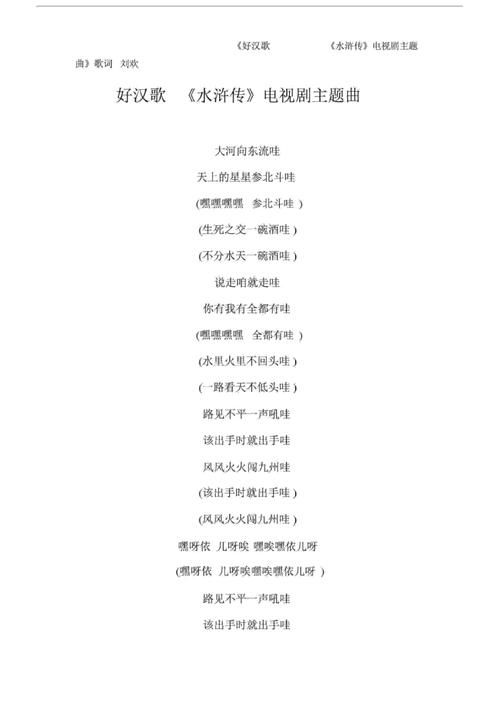

刘欢的舞台,从来不止于视觉的呈现。上世纪90年代,一曲好汉歌石破天惊,那高亢奔放、豪情万丈的声浪仿佛穿越时空,至今仍在多少人心中回荡。他演唱的千万次的问,深情如诉,将北京人在纽约里漂泊的沧桑与坚韧表达得淋漓尽致。在国际舞台上,他更曾以一曲弯弯的月亮征服无数外国听众,让世界听见中国民谣的独特魅力。这些作品,早已超越了时间的限制,成为华语流行音乐史上的经典丰碑。他的歌声,如醇酒越陈越香,那份穿透人心的力量,岂是体重秤能衡量的?

刘欢的"重量",更在于他对艺术近乎偏执的坚守与付出。为演绎我和我的祖国,他反复揣摩情感,力求每一个音符都饱含赤子深情;在综艺节目中,他常以"科普者"身份出现,深入浅出地讲解音乐知识,展现出学者般的严谨与热忱。他曾坦言:"唱歌是我表达情感的方式,是我存在的方式。"这份对艺术的赤诚,早已融入血脉,化作生命最深的印记。他身体力行地证明:真正的艺术价值,源于灵魂的深度与才华的厚度,而非外在的皮囊。

在流量至上的时代,舆论对艺人外貌的苛责早已司空见惯。刘欢的体重话题,不过是这扭曲审美冰山一角。我们是否反思过,为何公众对艺术家的评价标准,如此容易滑向对身材的过度关注?当"瘦身"成为艺人职业的隐形门槛,当视觉冲击力被置于艺术价值之上,我们正在共同消费怎样一种病态的审美逻辑?刘欢的坦然与豁达,恰恰是对这种浮躁风气最有力的回击——他用四十年的艺术生涯证明,真正的艺术家,其价值在于他能为世界留下多少精神食粮,而非他消耗了多少卡路里。

刘欢的体重,或许在岁月中有所起伏,但他在音乐天地中耕耘的深度、在文化传承中贡献的力度、在艺术表达中抵达的高度,却如山岳般巍然不动。当我们下次在屏幕前看到那个熟悉的身影,最先浮现在脑海的,究竟是该感叹"他又胖了",还是该由衷赞叹"他唱歌,真有分量"?艺术家的"重量",终究要由作品的厚度和精神的温度来定义。刘欢用他浑厚如谷的嗓音和四十年的坚守,早已在华语乐坛刻下了最深的印记,这份份量,岂是体重秤能承载的?下次当您再看到刘欢,第一个想到的是什么?