要说咱们中国人骨子里的“江湖情结”,估计绕不开一句“大河向东流哇,天上的星星参北斗”。90后、00后跟着父母看电视时咿咿呀呀跟唱,00后在短视频里用这句歌词配武侠画面,连70后大爷跳广场舞,都能把这调子编进动作里——这可不是普通的歌,是25年来没淡出过公众视野的“国民BGM”。可你知道吗?当年刘欢在录音棚里哼出这段旋律时,压根没把它当“神作”,反倒觉得“这词儿太直白,能有人听?”

一、从“水浒”到“好汉”:刘欢接下的“命题作文”,藏着最朴素的江湖

1998版水浒传要拍,剧组找刘欢写主题曲。这活儿不好接:既要写出梁山好汉的豪迈,又不能太“凶”吓着观众,还得让现代人能懂。刘欢后来采访说:“当时我琢磨,水浒里的好汉,哪是什么‘高大全’?就是个顶个的‘真人’——路见不平一声吼,该出手时就出手,这不就是咱们老百姓心里那点‘仗义’嘛?”

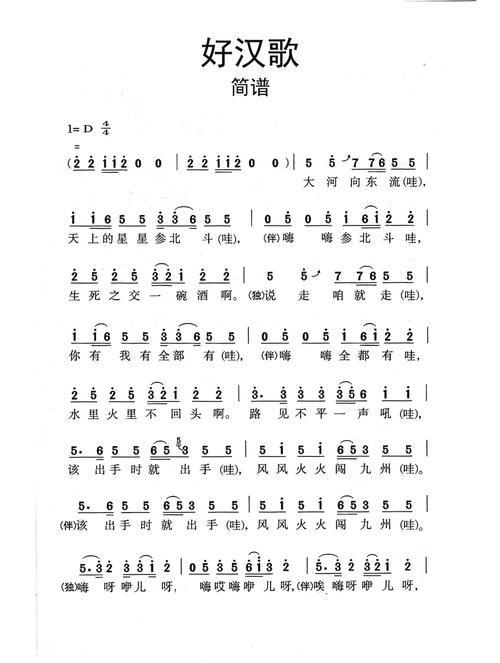

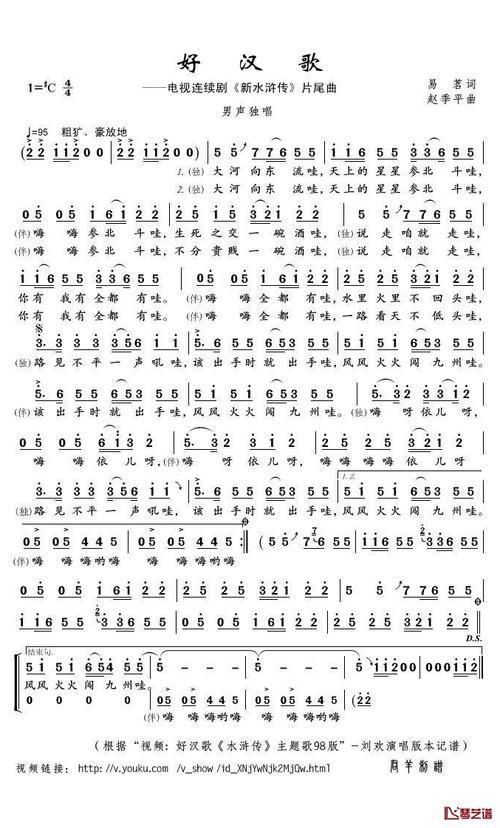

作曲时,他没琢磨什么“技巧”,干脆把山东快书、山西民歌的调子揉进去,开头那声“嘿哟”是即兴加的:“就想让人一听,好像在酒馆里听大哥拍着桌子讲英雄,特有劲儿。”至于歌词,当时找来词作家易茗,两人一拍即合:别整那些“之乎者也”,就用大白话!“路见不平一声吼”,写的是普通人的正义感;“生死之交一碗酒”,说的就是老祖宗的“义气”;“嘿嘿哟依嘿哟”,根本没想当歌词,就是干活号子里喊的调子,反倒成了最抓耳的记忆点。

二、没一句“高级词”,为啥能戳中25代中国人?

当年好汉歌一播,有人觉得:“这词也太‘土’了,比不上红楼梦里的‘满纸荒唐言’!”可奇怪的是,就是这“土”味儿歌词,让从8岁到80岁的人都跟着哼。

仔细品才发现,这些词里藏着咱们中国人最熟悉的“生活哲学”。“大河向东流”,哪是什么地理知识?就是老百姓嘴里常念叨的“树高千丈,叶落归根”,是咱对“根”的执念;“路见不平一声吼”,放现在就是“遇到校园霸凌敢制止”“看到老人摔倒敢扶”,是藏在血里的“侠义”;“天上的星星参北斗”,哪有啥深奥的天文?就是老百姓迷茫时“抬头看天,心里有底”的朴素信仰——哪像现在人动不动就说“emo”,古人一句“参北斗”,就把拧巴劲儿给顺了。

更绝的是,刘欢唱的时候根本没“端着”。跟现在歌手飙高音不同,他唱“该出手时就出手”时,带着点沙哑的笑意,好像在说“这事儿我熟”;唱“嘿嘿哟依嘿哟”时,尾音拖得长长的,活脱脱一个刚喝完酒的好汉拍着你的肩膀说“来,再来一碗!”这种“真听、真看、真感觉”的演唱,让歌词里的人“活”了过来——哪是什么“英雄史诗”,就是个有血有肉的“江湖大哥”在跟你唠嗑。

三、25年不褪色,因为它唱的从来不是“好汉”,是“我们自己”

前两年有人翻拍水浒传,主题曲换了各种风格,可网友还是集体刷屏:“就爱听‘大河向东流’!”为啥?因为这歌早就超越了电视剧,成了普通人的“精神符号”。

工地上的农民工干活时吼两句,是给自己打气;职场上受了委屈的年轻人哼“路见不平”,是给自己壮胆;连小朋友唱“生死之交一碗酒”,也是对“好朋友要互相帮忙”最直接的理解——它从不说“你要成功”,只说“你可以有脾气”“你可以讲义气”;它不教你怎么“做人上人”,只告诉你“做个顶天立地的人就够了”。这就是它跟那些“网红神曲”最大的区别:红一时靠旋律,红25年靠的是“人心里那点事儿”。

刘欢有次采访说:“现在回头看好汉歌,我觉得最庆幸的就是没把它‘拔高’。咱老百姓喜欢的,从来不是那些‘假大空’的英雄,就是身边能肝胆相照的朋友,是遇到事儿不怂的劲儿。这歌能传这么久,可能就是因为——它唱的就是咱们自己吧。”

说到底,好汉歌哪有什么“秘密”?就是一群人认认真真把心里话唱了出来:想做个仗义的人,想过个坦荡的日子,想在难的时候,有个“该出手时就出手”的底气。这道理,25年前懂,25年后还是懂——毕竟,谁心里没住着一个“想当个好汉”的普通人呢?