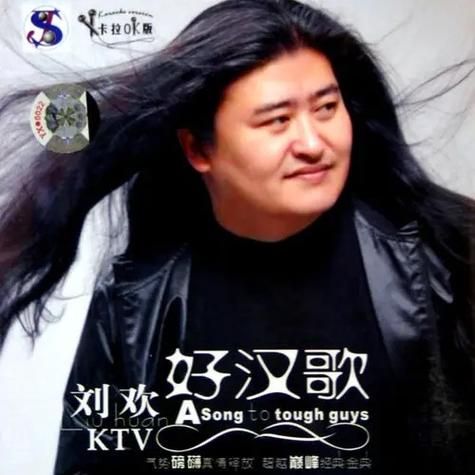

1998年的夏天,电视里还在滚动播着水浒传的剧集,巷口小卖部的收音机里,已经循环上了那句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。那时谁也没想到,这首被刘欢一嗓子吼出来的好汉歌,会成为几代人的“记忆BGM”——直到25年后的今天,还有人会在音乐软件上郑重地点击“下载”,手机存着的不是短视频剪辑版,也不是翻唱版,而是刘欢当年在录音棚里录的原版。

这就有意思了。在这个流媒体时代,一首老歌要下载的人多了,但像好汉歌这样,跨越25年还有人执着“存原版”的,真不多见。难道仅仅是因为它“好听”?

刘欢的嗓子,到底“顶”在哪里?

其实好汉歌的诞生,本身就带着点“不按常理出牌”的倔强。1998年拍水浒传,剧组找了一圈作曲家,最后定了李海鹰。李海鹰当时没按常规写歌,而是带着团队跑了好几个地方采风,最后把河南豫剧、山东梆子的 elements 融进了旋律里,调子既粗犷又带着股子江湖气。但问题来了:这么“土”又这么“野”的调子,找谁唱才能压住?

有人提议用流行歌手,可试了几版总觉得“飘”,少了那股“大碗喝酒、大块吃肉”的豪气。后来还是李海鹰拍了板:“找刘欢。”那时候的刘欢,已经是国内“殿堂级”的嗓子——从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,他的声音要么苍劲得像大漠孤烟,要么深情得如溪水潺潺,但没人试过他用这种方式唱歌。

进了录音棚,刘欢看着谱子笑了:“这不就是咱老百姓的调调嘛?”他没用太多华丽的技巧,也没刻意“飙高音”,就跟着豫剧的拉扯感,把“大河向东流”唱得像街坊大叔在炕头唠嗑,后半段“路见不平一声吼”突然拔高,那股子从丹田顶出来的劲儿,像把刀子“唰”地劈开了空气。后来制作人说,当时录到副歌,录音室的混音师都激动得站起来:“这哪是唱歌?这是把梁山好汉的魂儿给吼活了!”

所以你下载好汉歌,下载的其实不只是旋律——是刘欢用嗓子“演”的一场戏:前奏一起,你仿佛能看到梁山泊上的烟雨;副歌一响,手就忍不住想拍桌子;连间奏的唢呐声,都透着一股“此间唯我独尊”的痛快。这种“声音里的画面感”,后来多少翻唱都没复刻出来。

一首“神BGM”背后,藏着一个时代的“顶流”

有人统计过,好汉歌当年有多火?据说是“每10个中国人里,有8个会哼前奏”。那时候没有短视频,没有热搜,但这首歌靠口口相传,火遍了大街小巷:农村的婚礼上,司仪会放它当仪式曲;学校的课间操,有班胆儿大的敢带着全班同学唱“嘿咻嘿咻嘿咻”;连小卖部卖雪糕的阿姨,都会一边收钱一边跟着哼“路见不平一声吼,该出手时就出手”。

更绝的是,这首歌还“火出了国门”。2000年悉尼奥运会,央视转播时用了好汉歌当背景音乐,国外观众好奇:“这是中国国歌吗?”后来有外媒评论:“这种充满原始力量的歌声,让人看到一个古老民族最真实的血性。”

你细想,这歌哪是一首主题曲?它是1998年的“顶流社交货币”——就像现在的“挖呀挖”,大家用它表达情绪,用它拉近距离。你下载它,可能不只是喜欢,更是想找回那种“全中国人都在同一条船上”的集体记忆。

25年后的“下载狂潮”,藏着我们对“真东西”的想念

前两年有个音乐博主做过测试:他把好汉歌的AI生成版(模仿刘欢音色)、各种翻唱版和原版放一起,让网友盲听。结果超过80%的人,第一眼就选了刘欢的原版。评论区有人说:“AI的版子对,但没劲儿,像一杯没放糖的苦咖啡。”还有人说:“刘欢唱的,能闻到酒味儿。”

这大概就是答案。为什么25年还有人坚持下载刘欢的原版?因为在这个追求“效率”“精致”的时代,我们太缺这种“带着毛边儿的真诚”了。刘欢的声音里没有修音的平滑,能听到他换气的颤动,能听到他唱到“嘿咻嘿咻”时嘴里的笑意——这种“不完美”,恰恰是最动人的“人味儿”。

就像现在年轻人说“听歌要听母带版”,老歌迷坚持“黑胶唱片更有味道”,我们下载好汉歌原版,其实是在对抗这个时代的“标准化”。当所有东西都能被复制、被优化、被替代时,我们固执地想留下那个“最早版本的感动”——那个1998年的夏天,刘欢在录音棚里吼出的第一声“大河向东流”,永远不褪色。

所以下次当你点开“下载”按钮,别只是把它当个文件夹里的文件。你知道,你留下的是一个时代的回响,是几代人的集体记忆,更是刘欢用嗓子给我们刻下的“时代印章”——那上面写着:有些声音,一旦听过,就再也忘不掉;有些歌,一旦下载,就是一辈子。