你见过蹲在院子角落抓玉米粒喂鸡的刘欢吗?不是舞台上高唱好汉歌的“大哥”,也不是中国好声音里拧着眉头帮学员选歌的导师,就是穿着旧T恤,裤脚沾泥,一脸耐心地看着芦花鸡抢食的样子。去年冬天有网友拍到他在乡下老家的画面,配文说:“连鸡都敢抢刘欢手里的食,这大概就是‘物随其主’的底气。”没承想,这段视频被一位国内电子音乐制作人看到后,他却冒出一句:“你以为他在喂鸡?人家是在采样呢。”

一、从“流行之王”到“鸡司令”:刘欢的“退步”里有讲究

熟悉刘欢的人都知道,他这些年“退”得很彻底。以前商演通告排到脚后跟,现在一年到头头几场演出,剩下的时间全扎在学校或家里——不是带学生,就是陪女儿。他拒绝过太多“捞快钱”的综艺,唯独接了中国好声音,还连续坐镇五季,理由简单:“想听听年轻人想唱什么。”

可“喂鸡”这事儿,还是让不少人意外。有人说“刘欢也玩田园牧歌了”,但他自己早就在采访里说过:“我对音乐的理解,都是从生活里抠出来的。”你听他唱弯弯的月亮,鼻腔里那股子烟火气,不是装出来的;他给甄嬛传配乐时,为了还原“惊鹿”的声音,真跑到江南园林里蹲了三天录流水声——现在喂鸡,细琢磨起来,倒没什么奇怪的。

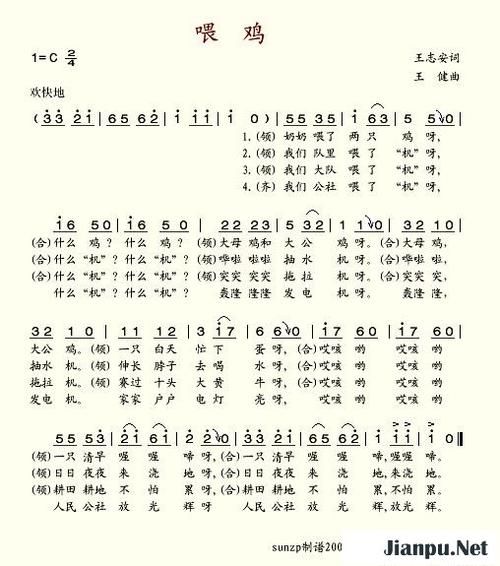

他喂的鸡不是肉鸡,是女儿从乡下带回来的散养芦花鸡,平时就满院子溜达。刘欢说:“它们吃虫子吃草的声音,比任何节拍器都准。”有次女儿逗他:“爸,你能不能模仿鸡叫啊?”他真张开嘴,“咕咕咕”叫了几声,一群鸡居然真的围了过来。后来他发现,鸡啄米的声音有快有慢,抢食时“咯咯咯”的争抢声,下完蛋后“咕咕咕”的报喜声,都是天然的“节奏样本”。他手机里存着几十段鸡叫录音,标注得清清楚楚:“001号-抢食急促版”“003号-下雨慵懒版”。

二、电子音乐不是“没有感情的机器”:刘欢的“土味采样”打脸了谁?

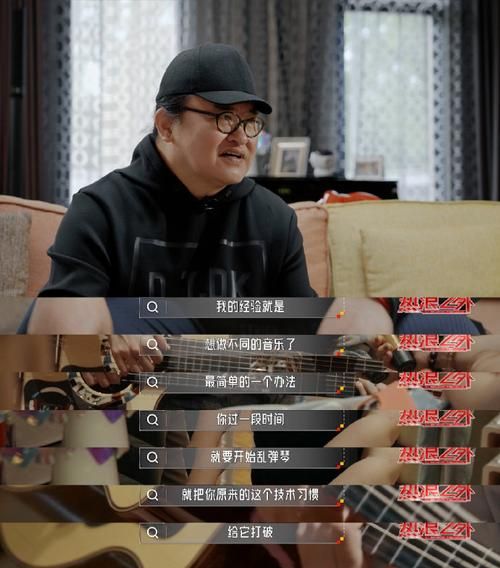

“你见过电子音乐人采样鸡叫的吗?”那位看到刘欢喂鸡视频的电子音乐制作人小A,在工作室里跟同事开玩笑,“但刘欢可能早就这么干了。”小A是国内最早玩“氛围电子”的,作品里常揉进自然声音,比如风声、雨声、甚至公交报站声。他说:“以前总有人觉得电子音乐就是‘合成器瞎按’,没感情,其实是我们忘了——最好的音色,早就活在这个世界上了。”

刘欢对电子音乐的“偏心”,老观众都知道。90年代当流行乐坛还在港台风里打转时,他就引进了不少欧美电子音乐作品,甚至在自己的专辑里尝试合成器音色。有人批评他“不务正业”,他却反问:“古典音乐几百年前也创新,为什么电子音乐就得被贴上‘喧闹’的标签?”

2018年,他在综艺歌手上改编了夜,把昆曲念白和电子乐做了嫁接,大碗宽面式的鼓点配上水磨调的婉转,愣是让“老古董”和“新潮货”握了握手。后来有音乐媒体揭秘,那段编曲里,“唢呐声”其实是用电子合成器模拟的,而“背景噪音”里,隐约能听见几声类似鸟叫的采样——刘欢后来承认,那是他在公园录的画眉鸟叫。

“音乐不是高高在上的艺术,是生活的回声。”这是刘欢常挂在嘴边的话。他总说自己“不懂电子音乐”,可小A他们这些业内人士都知道,他比谁都懂电子音乐的“根”——不是技术,是对生活的敏感。就像他喂鸡时录下的那些声音,随便掐一段放进编曲里,都比合成器“造”出来的声音有劲儿。

三、从“喂鸡”到“喂耳朵”:我们到底想从音乐里听什么?

前几天刷到刘欢的一条朋友圈,配图是一张沾着玉米粒的桌子,文案写着:“今天的‘早餐音乐会’,听众是三只芦花鸡,它们给打分B+。”底下评论炸了:“刘欢老师,您的听众已经下沉到禽类了?”“下次能邀请我去当观众吗吗?”

笑着笑着突然明白,为什么这么多喜欢他——他从不端着。舞台上是“音乐教父”,台下是“鸡司令”;能给好汉歌那种荡气回肠的编曲,也能为几只鸡的叫声录音;谈电子音乐头头是道,却说“自己就是个爱听响的老头儿”。

电子音乐总被说“冰冷”,可刘欢用喂鸡的例子告诉我们:再前沿的音乐,也得有生活的温度。就像我们平时听歌,追捧的不是歌手的技巧,是藏在旋律里的“真实”——是少年时的悸动,是深夜里的眼泪,是喂鸡时的玉米粒掉在水泥地上的响声,是那些“没意义”却“有滋有味”的日常。

所以下次再有人说“刘欢喂鸡太掉价”,你可以回他:“你懂什么,那是在给电子音乐找‘活着的节奏’。”毕竟能把喂鸡喂出哲学意味的,乐坛里可能就他一个。而我们这些听众,要的不就是这种“音乐和生活分不开”的实在吗?