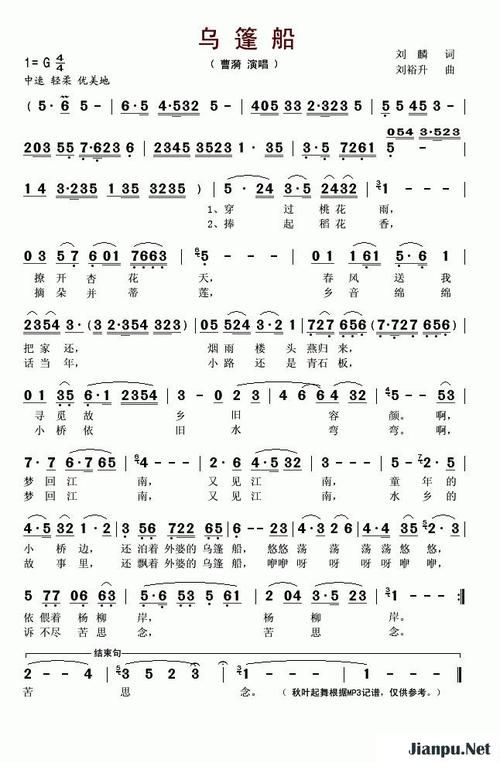

当绍兴水乡的雾气还未散尽,一艘乌篷船咿呀着划开镜面般的水面,竹篷漏下的光斑在老街的青石板上摇晃——这画面里藏着中国人最熟悉的烟火气,也藏着刘欢歌声里最深的根。

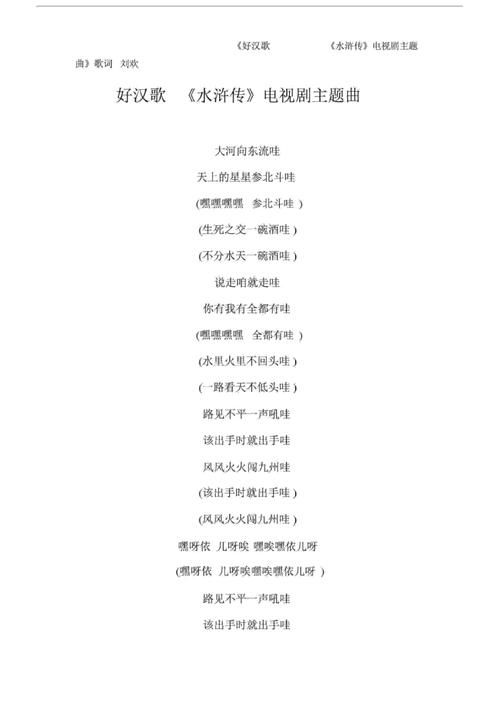

很多人第一次听刘欢,是少年壮志不言愁里“几度风雨几度春秋”的苍劲,后来是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,再后来是弯弯的月亮里“遥远的夜空”的温柔。但你有没有想过,这个从星光舞台上走出的“歌坛常青树”,为什么能火遍四十余年,从唱到现在的孤勇者也能让年轻人跟着热血沸腾?

或许答案,就藏在绍兴的乌篷船里。

乌篷船的“慢”,是刘欢歌声里的“稳”

你去绍兴坐乌篷船,撑船的老伯会把船桨轻轻点水,船便不急不缓地滑行。他不赶时间,反而愿意跟你讲船篷上的竹篾怎么编才能挡雨,讲鲁迅先生当年坐着乌篷船去三味书屋的趣事。这种“慢”,不是拖沓,是对岁月的尊重,对每一寸风景的品味。

刘欢唱歌,也像这乌篷船。

1987年,他唱少年壮志不言愁,音域高亢却不飘,像船桨划过水面,每一拍都带着实打实的力量。那时候流行港台歌曲的软甜,他却用美声的功底混着民谣的真挚,硬生生杀出一条路。有人说他“土”,可几十年后再听,你会发现那些歌声里没有刻意炫技,只有像乌篷船一样“稳”的底气——对音乐的诚意,对观众的尊重。

后来唱弯弯的月亮,他放下了所有的技巧,声音里带着夜风的微凉,像月光洒在乌篷船的竹篷上,轻轻的,却能戳中人心最软的地方。这种“稳”,是不追潮流的定力,是知道音乐的本质不是“快”,而是“准”——准准地抓住听众心里的那根弦。

乌篷船的“韧”,是刘欢人生里的“刚”

乌篷船的船身是用杉木做的,常年泡在水里却不烂,反而越泡越亮。老伯说,这木头要选深山里的老杉,得经历几十年风霜,才能做成能载人的船。这种“韧”,是水乡人骨子里的执拗——看似柔弱,却能扛得住岁月的冲刷。

刘欢的人生,也有股乌篷船般的“韧”。

上世纪90年代,他已经是内地乐坛的“一哥”,演唱会开到爆,唱片卖到断货。可就在这时候,他突然“消失”了——跑去美国读硕士,研究西方音乐史。有人笑他“傻”,放着钱不赚跑去读书,可他说:“人得知道自己从哪儿来,往哪儿去,不能总是赶场子、唱口水歌。”

这一“消失”就是几年。等他带着更深厚的音乐功底回来,市场早已变了天。可他没慌,像乌篷船遇到急流,不与浪头硬碰,而是稳住船身,慢慢找方向。他开始给影视剧配歌,北京人在纽约里“千万里,千万里,我追寻着你”的孤独感,甄嬛传里“红颜旧”的苍凉,每一首都成了经典。他用“刚”的坚守,守住了音乐人的底线,也让自己的歌有了穿越时间的力量。

乌篷船的“情”,是刘欢歌里的“真”

乌篷船最动人的,是它载的不是游客,是故事。船上的老伯可能跟你聊他年轻时划船给河对岸的阿妹送花,也可能讲老绍兴人结婚时,乌篷船怎么挂着红绸吹着唢呐从石桥下过。这种“情”,让冰冷的木头有了温度。

刘欢的歌,也总有股“情”字在里面。

唱从头再来时,他想起下岗工人再就业的故事,声音里带着沙哑的哽咽;唱我爱的故乡时,他想起胡同里飘炸酱面的香味,笑眼里的温柔能把人化开。有次采访,他说:“唱歌不是比谁嗓门大,是得让听众觉得‘这唱的是我’。”就像乌篷船让每个坐上去的人都觉得“这是我故乡的船”,他的歌也让每个年龄段的人都能在里面找到自己的影子。

现在他五十多岁了,唱孤勇者还是那么投入,现场几万人大合唱时,他会站在台上笑着抹眼泪。有人说他“还是当年那个少年”,可细听会发现,他的歌声里多了乌篷船般的厚重——像老杉木的船身,经得起岁月打磨,每一道纹路里都写着“真情”。

所以你看,刘欢为什么能唱五十年不老?因为他心里也“泊”着一艘乌篷船——它不追求快,不迎合潮流,只是稳稳地载着对音乐的热爱、对生活的真诚,慢慢摇过岁月的长河。

下次当你听到刘欢的歌,不妨闭上眼睛想想:雾蒙蒙的水乡,一艘乌篷船摇啊摇,船上的老伯哼着小调,船尾的波纹一圈圈散开——那是中国人最熟悉的烟火气,也是艺术家最珍贵的底气。