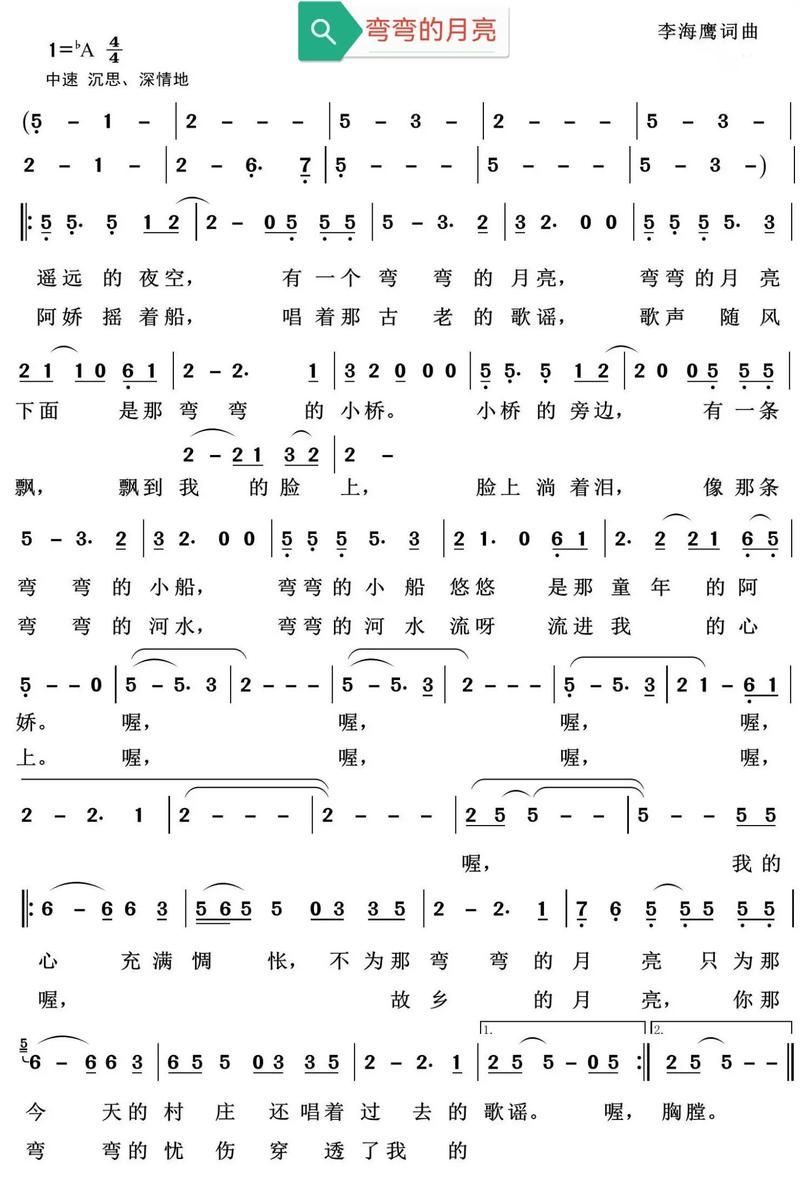

1990年的一天,北京的一间录音棚里,刘欢攥着歌词纸反复琢磨。歌里唱“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥”,他忽然想起小时候在胡同里抬头望月亮的样子——不是课本里“皎洁如玉”的完美,是带着毛边、被老屋屋檐割得歪歪扭扭的,却让人觉得踏实。

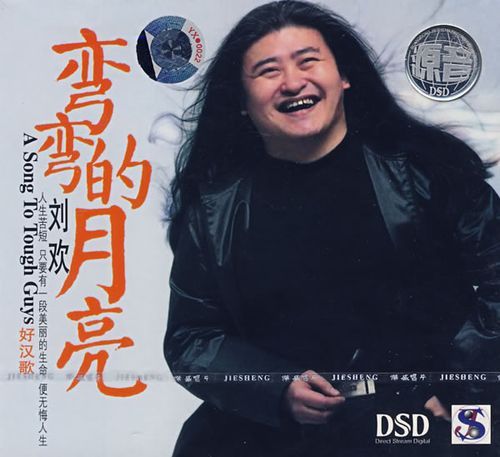

后来这首歌火了。火到什么程度?那年春节晚会,他唱完全国都知道:哦,原来流行歌还能这么唱。外婆在厨房择菜时会哼,爸爸在单位写材料时会跟着打拍子,连街边小卖部的半导体里,循环播放的都是“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”。

三十多年过去,这首弯弯的月亮早不是一首“老歌”。它是70后的青春BGM,是80后的爱情启蒙,是90后理解“父辈浪漫”的钥匙,甚至成了00后打开华语音乐黄金年代的“入口”。人们总说“经典永不过时”,可为什么偏偏是刘欢和这首歌,成了三代人共同的“声音记忆”?

你敢信?这首歌差点“夭折”在广东小城的笔记本里

1989年,广东的音乐人李海鹰坐在琴房写歌。他本是写粤语歌的,那天却鬼使神差地用普通话哼出了一段旋律,连他自己都觉得“有点土”——旋律里带粤剧的婉转,歌词却像北方小调的叙事,像不像一个南北方混血的孩子?

他写完扔在抽屉,连歌名都没想好。直到一年后,看到北京电视台的一个选秀节目,选手们都在唱当时流行的“西北风”,要么高亢得像哭,要么飘得像云。李海鹰忽然想起那首“混血旋律”:“要是有人能把它唱得既有力量,又有温度,或许不一样?”

他想到了刘欢。那时的刘欢刚因少年壮志不言愁火遍大江南北,但没人敢打包票——他唱的是“一条大河波浪宽”的家国情怀,能接得住“小桥流水人家”的儿女情长吗?

录音时,刘欢磨了整整一下午。导演催:“欢哥,差不多得了。”他却摆摆手:“不对,‘我的心充满惆怅’这句,惆怅不是叹气,是堵在胸口的东西,得从嗓子眼儿里‘揉’出来。”他一遍遍调整呼吸,到最后声音都哑了,突然找到了那个状态——像喝多了黄酒的中年人,坐在河边看月亮,既有“少年不识愁滋味”的莽撞,又有“欲说还休”的克制。

后来李海鹰拿到成品,听着听着哭了:“我写的只是一个‘月亮’,他唱出了整个时代的‘怅’。”

刘欢的“狡猾”:从不在技巧上炫技,却刀刀见血

说起刘欢,很多人第一反应是“高音之王”千万次的问,或是好汉歌里的“大河向东流”。但很少有人提:他的厉害,从来不是“嗓子好”,而是“能把唱自己的歌”。

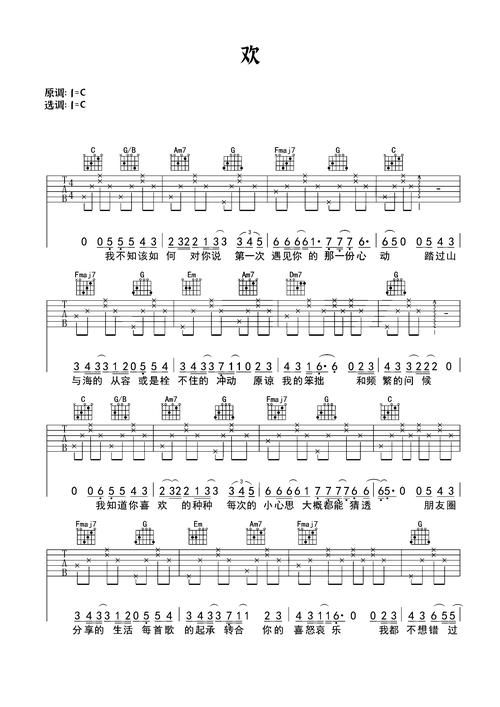

弯弯的月亮里,他甚至没用“海豚音”,也没飙高音。整首歌就像在跟你聊天:开头“遥远的夜空”用真假声切换,像在遥望月亮时的叹息;“哀怨的旋律”四个字,他刻意放慢,仿佛琴键上的眼泪落在手背上;到了“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,声音突然沉下去,像是怕惊醒了谁的美梦。

音乐人宋柯后来评价:“刘欢最牛的是‘留白’。别人唱歌是‘填满’,他是‘挖坑’——你听他唱‘弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥’,尾音拖那么长,你脑子里自己会浮现出小桥流水、炊烟袅袅的画面。”

这种“留白”,其实是刻在骨子里的真诚。刘欢曾说:“我不喜欢‘表演感’,唱歌就像说话,你跟人聊天,会故意把嗓子扯到天上去吗?”所以听弯弯的月亮,你会忽略技巧,只记得那个“弯弯的月亮”——它可能照着1990年的胡同,也可能照着你2024年的出租屋窗台,只是看着你,不说话,你却什么都懂。

为什么现在听这首歌,还是会鼻子一酸?

前几年,有网友在B站剪了个视频:1990年春晚刘欢唱这首歌的片段,配上2021年街头采访的镜头——70后阿姨说:“那年我失恋了,天天在宿舍循环这首歌,觉得月亮都懂我的难过;”00后大学生说:“我爸妈谈恋爱时就是听这个,现在我单曲循环,好像能看见他们年轻时的样子。”

视频底下有条热评:“经典从不是‘过时’,是‘过时’的人和事,都浓缩在了歌里。”

是啊,我们听弯弯的月亮,哪是在听一首歌?是在听1990年的中国——改革开放刚十年,大家忙着追赶“新潮流”,却总在旧旋律里找安全感;听刘欢的嗓音——不华丽,却像父亲的手,在你难过时拍拍你的肩;听那个“弯弯的月亮”——它从没变圆,却照了三十几代人,从青丝到白发。

前几天翻到刘欢近年的采访,有年轻人问:“刘欢老师,现在短视频里15秒就能火的歌,和弯弯的月亮比,差在哪儿?”他笑了笑:“差在‘锚点’——有些歌锚在流量上,有些歌锚在人心上。人心沉,歌就不会沉。”

忽然就明白为什么这首歌能刻在DNA里了:它从不说“永远爱你”,却让你记了一辈子;它从不说“怀念过去”,却让你在某个深夜,忽然想起多年前那个弯弯的月亮——下面,是弯弯的小桥,桥上,是当年那个抬头望月的自己。

你说,这算不算是歌里藏着的“魔法”?