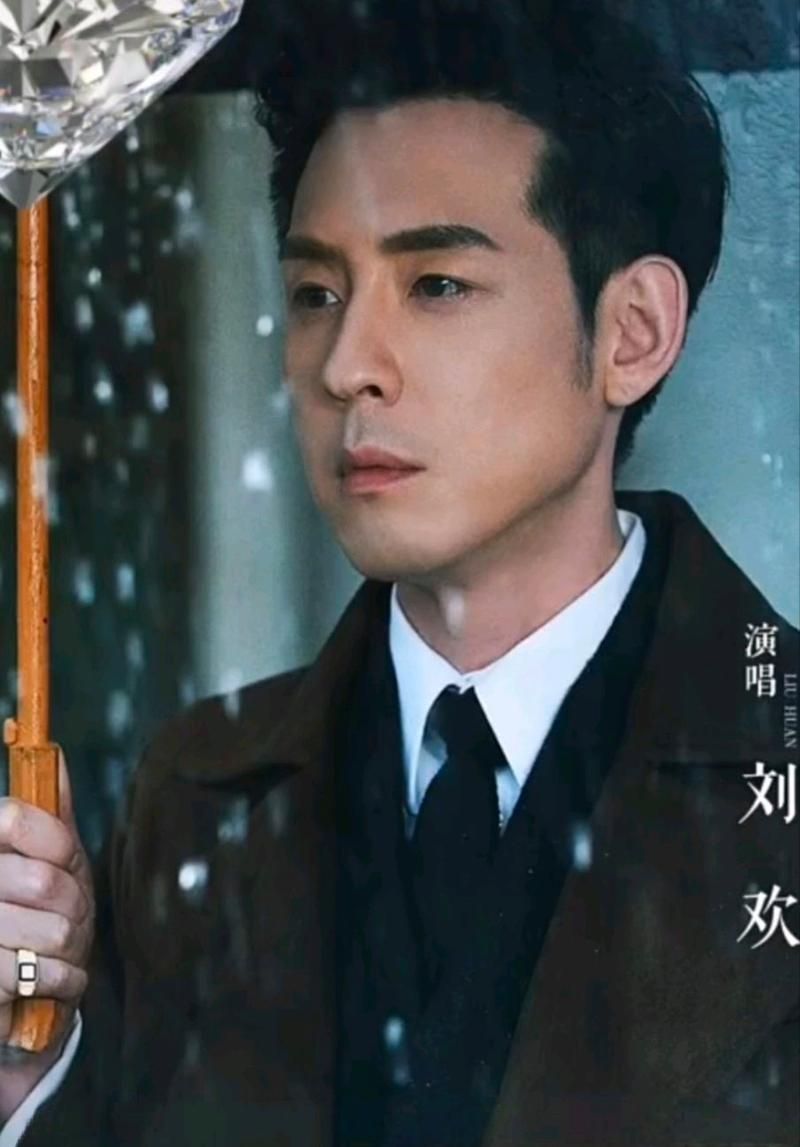

提起刘欢,脑子里第一个冒出的多半是“歌坛常青树”——好汉歌里“大河向东流”的豪迈,千万次的问里穿透时空的悲怆,弯弯的月亮里温柔的低吟……他的声音是几代人的集体记忆,连好声音的导师椅上,他总是一副“过来人”的沉稳模样。可如果你去翻他的演员履历,会发现早在30年前,他就站在了北京人在纽约的片场,后来又在天龙八部里当过“扫地僧”,甄嬛传里演过果郡王的老年时期……问题来了:一个把唱歌做到极致的人,为什么偏偏在演员这条路上,总像“没正经发力”?

从“王起明”开始:歌手的“笨办法”与角色共情

1993年,34岁的刘欢接了人生第一个戏份——北京人在纽约里的男主角王起明。那时候他已经是国内顶尖的歌手,却硬生生把自己“扔”进了异国他乡的故事里。有剧组回忆,为了演好这个从北京纽约、从意气风发到落魄挣扎的商人,他提前半年就跟着导演郑晓龙研究剧本,连走路姿势都改——王起明刚到美国时步伐轻快,带着“我一定能成功”的劲头;后来破产了,肩膀就垮下来,说话时下意识地搓手,像怕冷又像焦虑。

更“笨”的是语言。他英语不算流利,却坚持不用配音,哪怕台词磕磕绊绊,也要带着王起明的“京片子”味儿去说。有一场戏是在唐人街吃面,角色因为生活压力突然爆发,他一边把面搅得乱七八糟,一边吼出“我要让美国人知道,中国人不是好欺负的”,声音里的哽咽和眼里的红血丝,让监视器后的王姬当场掉泪。后来这部剧火了,有人问他“作为歌手演戏,有没有优势”,他倒实在:“没有优势,就只有笨办法——把自己当‘零’,从头学起。”

“扫地僧”与“老年果郡王”:为什么总演“隐藏款”角色?

从北京人在纽约之后,刘欢的演员之路好像“慢”了下来。直到2003年天龙八部播出,观众才惊觉:“原来刘欢在里面演和尚!”他演的“扫地僧”全程没几句台词,却用一双看透世事的眼睛,把“无招胜有招”的禅意演活了。打戏时,他的动作慢而稳,扫地帚扫在地上的沙沙声,像是在说“武功再高,也逃不过因果”。导演张纪中说选他时,就认准了“他身上有股‘静气’——唱歌时能让万人安静,演戏时自然能让角色沉下来”。

再后来是2011年的甄嬛传,他演果郡王的老年时期。戏份不多,却成了观众的“意难平”:白发苍苍的果郡王坐在轮椅上,看着甄嬛抱着孩子走过,眼神里是爱而不得的苍凉,是对命运的无奈,更是对“错过”一生的叹息。很多人说“刘欢演活了老年果郡王”,他却说:“我不过是把自己老了后的样子,演成了‘果郡王的老样子’——谁心里没有放不下的人呢?”

有趣的是,他挑的这些角色,大多是“隐藏款”:不是主角,却自带分量;不用夸张表演,却让人记一辈子。有人说他“惜字如金”,他却笑:“演员不是说得最多的人,而是最像角色的人。就像唱歌,真正的情感都在旋律里,不在歌词里。”

唱歌与演戏:一个“笨演员”的“双线人生”

为什么刘欢总在歌手和演员之间“游走”却似乎从不“争锋”?或许答案藏在他的“不功利”里。作为歌手,他拿奖拿到手软,却总说“唱歌是本能,能让别人听到就好”;作为演员,他从不宣传自己的角色,直到剧播了,才有人惊讶“刘欢还演过戏?”

有人问他“会不会觉得‘演员’这个身份被歌手掩盖了”,他摆摆手:“身份哪有什么高低,只看你有没有用心。就像有人天生会跳舞,有人天生会画画,我只是刚好,会唱歌,也碰巧能演几个角色。”这种“碰巧”,其实是几十年对角色的敬畏——演王起明时,他去体验纽约华工的生活;演扫地僧时,他去寺庙观察僧人的一举一动;演老年果郡王时,他每天花两小时化妆,只为皱纹的每一道弧度都“像老了二十年”。

现在回头看,刘欢的演员路,像极了他的歌声——不刻意炫技,却总能在细节里让人动容。或许我们总觉得他“不是传统意义的演员”,恰恰是因为他没有“演员的架子”:他唱歌是为了“表达”,演戏也是为了“成为角色”。这种“不争”,反而让他在两个领域都走得踏实而长远。

所以下次再听到好汉歌,看到甄嬛传里的老年果郡王,不妨想一想:这个把歌唱进人心里的男人,其实早就用“另一种方式”,在影视圈留下了自己的脚印。毕竟,能把一件事做到极致的人,无论做什么,都会藏着一份“了不起”的功力——不是吗?