最近网上突然冒出一个说法:“刘欢年轻时在厦门当过中学教师?”这消息让不少人都愣住了——那个唱好汉歌时豪情万丈,谈音乐时头头是道的刘欢,居然还做过人民教师?尤其是地点在厦门,这个文艺气息浓厚的海滨城市,更让这个故事多了几分想象空间。那刘欢和厦门的教师身份,到底是怎么一回事?他的“讲台时光”里,又藏着哪些我们没见过的一面?

“讲台上的刘欢,比舞台上更‘碎碎念’”

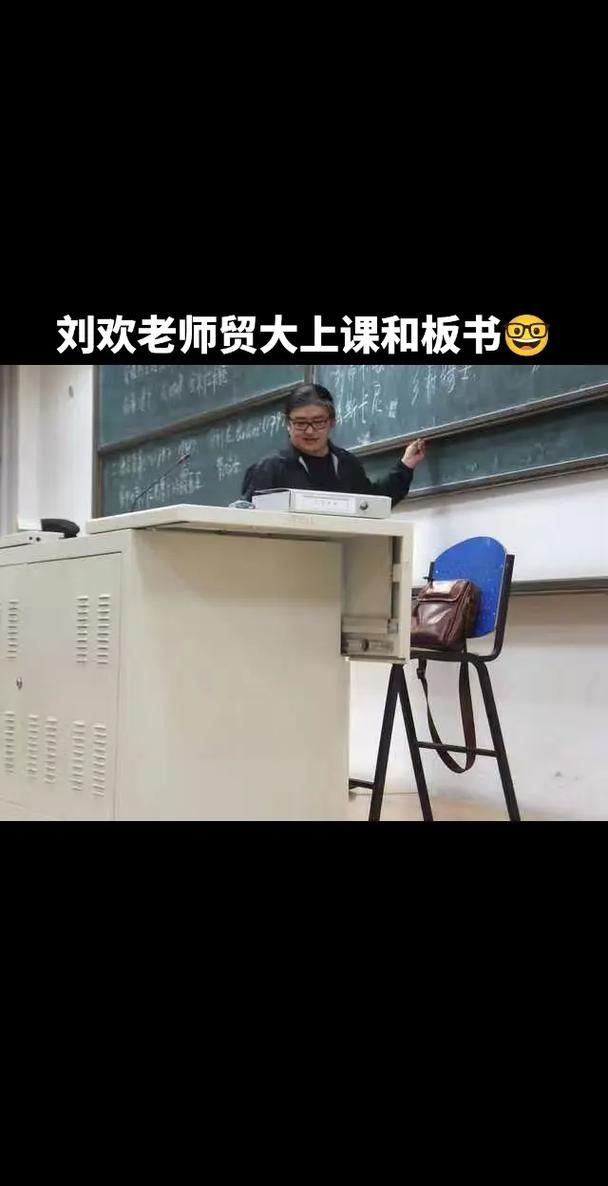

其实说起刘欢和“老师”这个身份,早就不陌生。他是中国音乐学院的教授,带出过无数学生,讲起课来引经据典,从西方古典音乐到中国传统民歌,掰开揉碎了讲,学生都说“听刘欢上课,像听相声又像听故事”。但“厦门中学教师”这个说法,并不是空穴来风。

早年确实有媒体报道过,刘欢刚毕业那几年,确实有过在中学短暂任教的经历。而厦门,恰好是他人生里一个重要的“中转站”——上世纪80年代末,他从北京师范大学毕业后,曾到厦门参与过一段时间的文化交流活动,期间在当地一所中学兼任过音乐老师。虽然具体是哪所学校、教了多久,刘欢在采访里提得不多,但厦门的学生和老师们,却记得这个“不太一样的音乐老师”。

“他上课从来不按教材来。”一位当年的老教师回忆,“有次要讲黄河大合唱,他直接带着学生到操场,对着大海唱‘风在吼,马在叫’,说‘你们得听见了海的声音,才懂什么叫民族的悲吼’。那会儿夏天热,他衬衫都湿透了,还比划着教学生怎么用气息发声,像个大男孩似的。”

“从讲台到舞台,他最怕的是‘吓’着学生”

很多人可能不知道,刘欢一开始,其实更想做“老师”而不是“歌手”。从小受父亲(一个文艺工作者)影响,他不仅喜欢唱歌,更爱琢磨“为什么这首歌这么好听”“怎么让更多人听懂好音乐”。大学毕业时,他的第一选择是留校当老师,后来因为少年壮志不言愁一炮而红,才慢慢走上了职业歌手的道路。

但就算成了明星,他对“讲台”的执念从来没断过。尤其是在厦门的那段日子,让他更坚定了“音乐教育要从娃娃抓起”的想法。有学生问他:“刘老师,您唱的歌这么火,以后还会回来给我们上课吗?”他当时笑了笑,说:“只要你们还想听,我就回来。不过你们得先答应我一件事——以后听音乐,别光跟着哼,得想想它背后的故事。”

后来刘欢回忆那段时光,总说:“讲台上的学生最‘真’,你唱跑调他们会笑,你讲得投入他们会眼睛发亮。那种被需要的感觉,比台下的掌声更让人踏实。”他还说:“其实我一直觉得,歌手和老师是相通的——都是把心里的东西‘传’给别人,只不过一个用声音,一个用知识。”

厦门的风,吹来了他的“音乐初心”

为什么是厦门?刘欢曾在一次访谈里提到,厦门的“慢”和“文艺”,让他找到了音乐最本真的样子。“那时候厦门还没这么商业化,每天早晨能听到海浪声,傍晚能看到老艺人在树下唱南音。那些声音比录音棚里的更鲜活,让我突然明白,音乐不是高高在上的艺术,是长在生活里的。”

在厦门中学任教期间,他带着学生收集闽南童谣,改编成合唱曲;他鼓励学生用方言唱歌,说“方言里藏着音乐的根”;他甚至带着学生去鼓山采风,让他们听风吹过树林的声音、溪水流过石头的声音,然后把这些“自然的声音”编进自己的歌里。有学生说:“刘老师让我们知道,音乐不只是麦克风和音响,是风,是雨,是我们心里的那首歌。”

这些经历,后来也深深影响了他的音乐创作。比如弯弯的月亮里那种对故乡的温柔,好汉歌里那种江湖的豪情,都能看到他早期在厦门时“从生活中找音乐”的影子。他说:“厦门那段日子,像给我的人生按了个‘慢放键’。让我学会了不去追着市场跑,而是追着自己的心跑。”

“比起‘歌神’,他更在意‘引路人’”

如今再提起“刘欢 厦门中学教师”这个话题,刘欢自己都会笑:“那段日子像一场梦,很美,也很真。”确实,在那个还没被“流量”“热搜”定义的年代,他只是一个单纯的音乐爱好者,愿意把所有知道的东西都教给比自己年轻的孩子。

可能很多人不知道,刘欢至今还会收到厦门学生寄来的信,信里说:“老师,我现在也当了音乐老师,带着我的学生唱当年您教的歌。”每次看到这些信,他都会红了眼眶:“这说明我没白在那段时光里‘碎碎念’啊。”

所以啊,刘欢和厦门的故事,哪只是一个“教师”的身份标签那么简单?那是一个音乐人在成长路上,用最朴素的方式,守护自己对音乐的初心;也是一个“引路人”,用自己的热爱,点亮了更多孩子心里的音乐之光。下次再听刘欢唱歌,不妨听听看——那歌声里,有没有当年厦门海边的风,和讲台上那个“碎碎念”的老师的影子?