记得第一次听去者,是某个冬夜加班的深夜。耳机里突然传来前奏的吉他扫弦,琴弦震动的瞬间,像有人突然推开了窗户,冷风裹着月光涌进来——不是清冷,是带着温度的苍凉。刘欢的声音从高处落下来,“人间的花,开又谢了,只为等待一次经过”,我盯着屏幕上未完成的文档,突然愣住了:原来有些旋律,根本不需要歌词,就能把岁月的褶皱全都熨平在心尖上。

后来才知道,这首歌被无数人称为“中国流行乐的定海神针”。可很多人不知道,让这首歌直抵灵魂的,不只是刘欢的“金嗓子”,更是那把藏在吉他谱里的“情绪密码”。今天我们不聊技巧,不谈和弦,就想聊聊:当你翻开去者的吉他谱,你看到的真的只是“C调、4/4拍、分解和弦”吗?

从“摇滚青年”到“歌坛巨匠”:刘欢的旋律里,藏着一把不老的吉他

很多人提起刘欢,总绕不开“好汉歌的高亢”“千万次的问的深情”,却忘了这位“音乐教父”年轻时,也是个抱着吉他写歌的“文艺青年”。上世纪80年代,他在中央音乐学院读研,宿舍里永远堆着从旧货市场淘的吉他弦,床头贴着的不是乐理谱,是鲍勃·迪伦和齐豫的歌单。他后来在采访里笑着说:“那时候写歌,哪想过什么市场,就是抱着吉他瞎哼哼,哼到哪句顺口,哪句就成了‘歌’。”

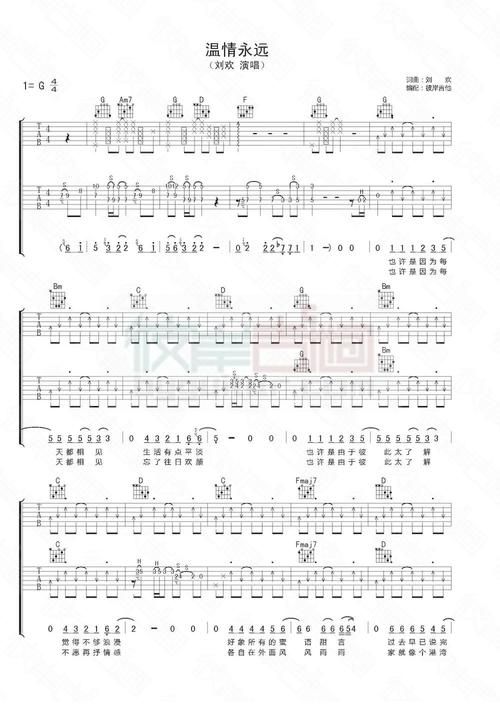

去者诞生于1993年,为电视剧北京人在纽约创作。当时剧组找了很多人,刘欢看完剧本,一夜没睡。第二天抱着吉他到棚里,前奏的分解和弦一响,所有人就定了——不是华丽的技巧,就是三个简单的Am、G、C、F循环,可每个音之间都隔着太平洋的距离,隔着“纽约的钢筋水泥”和“北京的四合院”。后来录音师说:“刘欢弹那段和弦时,手指尖都在发抖,不是累,是想起剧中王启明在地铁里啃冷面包的画面,那种‘回不去’的劲儿,全被他揉进琴弦里了。”

吉他谱上的“留白”:为什么没弹的音符,比弹的更戳心?

现在网上随便一搜,去者的吉他谱有无数版本:简化版指弹版、原版改编版……可你会发现,所有版本的共同点,都在谱面上写了四个字:“自由延长”。刘欢当年录这首歌时,根本没按死谱来——他会在副歌前“偷半拍呼吸”,在间奏时让吉他声“像咳嗽一样哽住一下”,这些谱面上没有的“设计”,恰恰是这首歌的灵魂。

我有个学吉他的朋友,曾为了“还原去者的意境”,把原版音频拆成小节,对着谱子练了三个月。有天他突然找我喝酒:“练到‘只为等待一次经过’那句时,我总感觉不对。后来才明白,刘欢的吉他在这段是‘弱下去’的,不是音量小,是情绪收住了,像把话说到嘴边又咽回去。谱子上标的是‘piano’(弱),可真正要练的是‘留白’——不是每个和弦都要砸满,有时候‘没弹’,才是最难弹的。”

对。真正的经典,从不追求“满”。去者的吉他谱上,大段大段的“自由延长符”,其实是在告诉弹琴的人:你得先懂“失去”,才能让音符里有“念想”;你得先尝过“遗憾”,才能让那几个简单的和弦,变得像老照片泛了黄。

从“琴弦”到“人心”:为什么20年过去,我们依然需要去者的吉他谱?

去年有次在音乐节后台,碰到一个00后乐队翻唱去者。主唱是个戴眼镜的姑娘,抱着民谣吉他,唱到“人间的河,流干了泪河”时,突然哽咽。后来她跟我说:“我爸妈总说我们这代没吃过苦,可我觉得,‘苦’不是挨饿受冻,是看着想守护的东西慢慢变淡,是‘回不去了’那种慌。练这首歌时,我总在谱子边写:别太快,等情绪攒够了再出声。”

那一刻突然懂了:好的音乐,从来不会过时。而吉他谱,就是连接创作者和聆听者的“时光胶囊”。你翻开去者的谱子,看到的不是六条线和几个阿拉伯数字,是1993年那个纽约飘着雪的冬夜,是刘欢抱着吉他对着录音棚玻璃里的自己皱眉,是无数个“人在异乡”的人,在深夜里按下播放键时,耳机里传来的“回响”。

谱子可以泛黄,琴弦可以生锈,但藏在旋律里的“人生密码”,永远鲜活。它告诉我们:所有“去者”都会留下印记,所有遗憾里都藏着温柔——就像你拨动琴弦的那一刻,震动的不是空气,是心里那片不肯熄灭的光。

所以,回到最初的问题:去者的吉他谱,真的只是几张纸吗?不。它是刘欢写给我们所有人的“人生说明书”,是藏在六个琴弦里的岁月,是每个听过这首歌的人,心里那根永远能被轻轻拨动的弦。