1990年春晚,一个穿灰色西装的男人站在舞台中央,聚光灯落下的瞬间,他清了清嗓子,开口唱少年壮志不言愁。那时没人能想到,这个带着些微北方口音的歌声,会在接下来的三十年里,像老槐树的根一样,扎进几代中国人的记忆里。

一、那嗓子,到底是“乐器”还是“故事机”?

听刘欢唱歌,总让人分不清是在听技巧,还是在听人生。他的嗓音像一块被岁月反复打磨过的和田玉,温润里带着棱角,厚重里藏着通透。音域宽得像条奔流的河,低音时像醇厚的男中音,能沉到心底最软的地方,高音时又能陡峭起来,带着股子不服输的劲儿,直冲云霄。

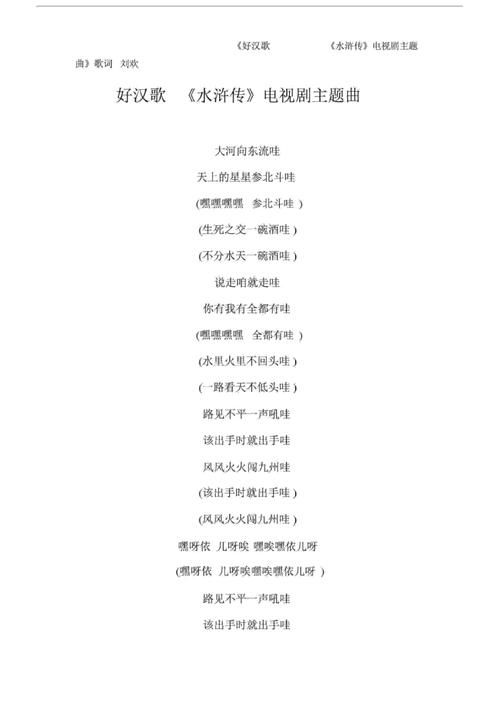

可最绝的不是“能唱多高”,而是“能把每个字唱活”。唱弯弯的月亮,“弯弯的忧伤”那个“弯”字,能拖得像老奶奶纳鞋底时的线,慢慢悠悠,全是烟火气;唱好汉歌,大河向东流的豪情里,又藏着市井大汉的爽利;到了凤凰于飞,“旧梦依稀,往事迷离”一句,声音忽然收得极细,像羽毛拂过心尖,下一秒又扬起来,带着宿命般的悲怆。

有次采访,记者问他:“您唱歌是不是总琢磨‘技巧’?”刘欢摆摆手,指着胸口:“这儿的东西比技巧重要。你感情不到,技巧就是花架子;感情到了,嗓子自己会说话。”这话听着朴素,可细想才知是真功夫——他的嗓子从来不是“发声工具”,而是“情绪翻译器”,把歌里的喜悲、沧桑、希望,一句句译成听众能懂的话。

二、嗓子底下,藏着多少“不为人知的拼命”?

很少有人知道,刘欢的嗓子差点“废”在大学时期。80年代初,他在北京国际关系学院读书,学校合唱团缺男高音,老师点了他名。可他那时候根本不懂发声,全凭一股子蛮劲喊,没半年,声带小结长得像米粒大,医生说再唱下去就别想好好说话。

他没敢跟家里说,自己跑到北京图书馆泡了三个月,翻遍声乐理论书,还偷师中央音乐学院的教授——人家上课,他就在窗底下站着听,记笔记记到手指磨出茧。后来练出“胸腹联合呼吸法”,别人练声两小时,他能练一天,嗓子哑了喝口温水,接着喊。有同学回忆:“刘欢那会儿像个疯子,冬天操场上飘着雪,他裹着个军大衣,对着树丛练高音,鸟都被他唱跑了。”

可正是这份“疯”,让他的嗓子有了“筋骨”。后来他去美国留学,唱音乐剧猫,导演说“你的嗓子能唱孙悟空”,他当场甩了一段大圣歌片段,高音飙到顶层观众席都能听见,全场掌声雷动——那嗓子早不是当初那个差点“报废”的嗓子,而是被汗水、泪水、时间反复淬炼过的“真家伙”。

三、为什么听刘欢唱歌,像在跟老朋友聊天?

98年春晚,他唱相约一九九八,穿着一身红毛衣,和那英站在一起,唱“相约那永远的青春年华”,声音里有种笃定的温柔,让熬夜守电视的观众心里都暖乎乎的。后来好汉歌火遍大江南北,连卖菜的大妈都能吼两句“大河向东流”,可没人觉得俗,反而觉得“这才是咱自己的歌”。

为什么呢?因为他的歌声里没有“距离感”。不玩炫技,不拽文词,就是实实在在地“唱给你听”。90年代初,他唱千万次的问,唱的是出国潮里中国人的乡愁,留学生听着听着就哭了;00年唱从头再来,唱下岗工人的倔强,工厂广播里放这首歌,工人们偷偷抹眼泪;10年后唱你是这样的人,纪念周总理,七十岁的老人听着,拐杖都在手里攥紧了。

有次演唱会,唱到真爱永存,观众席里有位大爷跟着哼,唱到副歌突然哽咽,刘欢停下来,对着他深深鞠了一躬:“这首歌,我们一起唱。”那一刻没有明星和粉丝,只有两个被歌声戳中的人——他的嗓子,早不是“娱乐圈的工具”,而是连接几代人的“情感线”。

三十年过去,为什么我们还在听刘欢?

现在的歌坛,技巧越来越炫,流量越来越顶,可真正能让人记住的嗓子却越来越少。有人说“刘欢的嗓子是时代的馈赠”,但仔细想想,哪有什么“馈赠”?不过是一个人,用四十年的时间,把嗓子当朋友,当战友,当知己,一点点磨出了“人味”。

他现在很少公开唱歌,偶尔上综艺,总笑着说“嗓子不如年轻时候了”。可当凤凰于飞的旋律响起,声音里依然是当年的通透和深情——原来好的嗓子,从来不怕老,只要心里有歌,有听众,就能一直“亮”下去。

或许这就是答案:刘欢的嗓音之所以能听三十年,不是因为他有多“完美”,而是因为他唱的,从来不是“技巧”,也不是“人设”,而是我们每个人的生活、梦想和青春。就像老酒,越放越醇;就像老友,越久越亲。

下次再听到他的歌声,不妨停下来,好好听一听——那不是“歌”,是一代人,在跟另一代人,悄悄说:“别怕,我们都一样。”