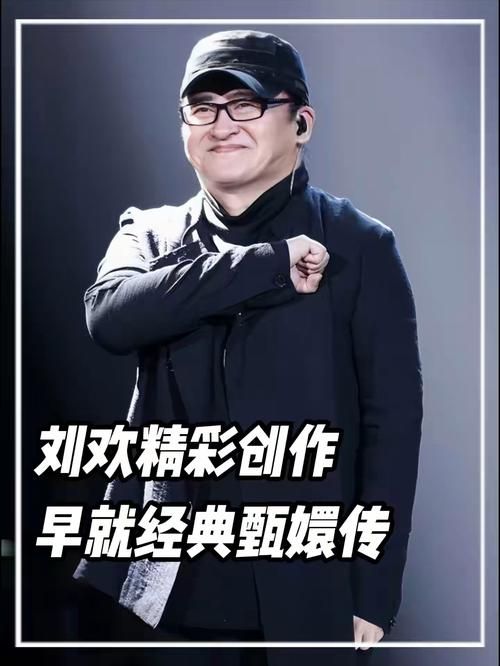

提到甄嬛传,几乎所有观众都能哼两句“嬛嬛一袅楚宫腰”,但要说哪首歌让这部剧的“宫斗感”直击人心,凤凰于飞绝对排第一。很多人可能不知道,这首歌的词曲唱,全包揽在了刘欢手里——那个唱过从头再来、被称为“华语乐坛活化石”的男人,竟然给一部宫斗剧写了主题曲?这听起来有点不可思议,但听完歌,又觉得“非他莫属”。

刘欢的“私心”:给甄嬛写一首“藏了半生的话”

2011年甄嬛传播出时,刘欢刚做完腰椎手术,医生叮嘱他必须卧床静养。但导演郑晓龙把剧本放在他床头时,他一口气看到凌晨三点。“甄嬛不是简单的‘宫斗女主’,她从天真到狠厉,从得宠到失意,最后坐在权力顶端,心里全是孤独。”刘欢后来接受采访时说,“这首歌得唱出她的‘拧巴’——既爱过又伤过,既想要权力又怀念真情。”

于是,他把自己关在书房,对着剧本里的“嬛嬛”“允礼”“果郡王”这些名字琢磨。写旋律时,他没用常见的“宫斗剧”大编制交响乐,而是编了段古筝打底,加上钢琴的碎步感,像极了一步步踩在红毯上的小心翼翼。那句“旧梦依稀 往事迷离”的转音,他唱了整整五天:“要用气声带出那种‘说出来都是错’的压抑,就像甄嬛在御花园看见允礼,想说又不能说的样子。”

歌词里“三分流水二分尘”化用自古诗,却被他改成了“心事无尘”——郑晓龙听完直拍大腿:“这就是甄嬛啊!最后看透了所有,可心里那点念想,比什么都干净。”

为什么“听不见刘欢声音”的歌,反而最像刘欢?

很多人第一次听凤凰于飞,都觉得这不像刘欢的风格——没有标志性的高音,没有撕扯的情绪,就是轻轻的、缓缓的,像把碎瓷片一片片拼起来。但恰恰是这种“藏”,才显出他的功力。

刘欢录这首歌时,嗓音状态还没完全恢复,医生建议他少唱少说话。他却觉得“甄嬛老了,声音不能太亮”:前半段用假声带出回忆的朦胧,到“得非所愿 愿非所得”时,声线突然下沉,像把什么东西咽进了肚子——那是甄嬛失去第一个孩子时,哭不出来的绝望;是果郡王死在异乡时,她咬破嘴唇咽血的隐忍。

更绝的是编曲里的“留白”。原版伴奏里,古筝和钢琴之间总隔着几秒的静音,有人说这是“bug”,刘欢却坚持:“这就是‘话到嘴边又咽下’。你看剧里甄嬛多少次欲言又止,音乐就得留气口,让观众自己品。”

后来这首歌火了,连KTV都成了“考点”——很多人唱“山盟犹在 怎敌它朝来寒雨晚来风”总跑调,调音师都调侃:“刘欢老师故意写的‘甄嬛级’难度吧?”

经典的诞生,从来不是“一个人的独角戏”

其实甄嬛传最初没找刘欢,原定的主题曲是首节奏更快的流行歌。但郑晓龙总觉得“少了魂”,制片人曹平想起刘欢:“他给北京人在纽约写的千万次的问,把人物唱活了,不如试试。”

没想到刘欢看完剧本,直接接了活儿:“这戏能成,因为每句台词都有分量,音乐不能‘掉价’。”不仅没要报酬,他还把自己工作室最好的录音师请来,连麦克风都用的是珍藏的老款,说“录出来的人声得‘暖’,像陈年的普洱,越品越有味”。

孙俪在采访时说,拍最后甄嬛成为“太后”的戏时,耳机里循环的就是凤凰于飞:“听着‘红颜转眼成白发’,我眼泪掉在戏服上,那一刻突然懂了刘欢老师要的‘凤凰于飞,翙翙其羽’——不是飞得多高,是飞了那么久,最终还是落回自己的孤影里。”

13年过去了,甄嬛传仍在重播,凤凰于飞依然在短视频平台被翻唱。有人说“这首歌是刻在DNA里的宫斗主题曲”,其实更想说:刘欢用音乐给这部剧“加了层密码”——当你听到“旧梦依稀”,会想起眉姐姐的死;听到“得非所愿”,会想起陵容的疯;听到“山盟犹在”,会想起嬛嬛在凌云峰削发为尼的样子。

这大概就是经典创作者的厉害之处:他从不站在聚光灯下,却总能让作品成为角色和观众之间的“传声筒”。没有刘欢的凤凰于飞,甄嬛传或许依然精彩,但一定少了那声“一听就沦陷”的叹息——因为真正的艺术,从来不是“演出来的”,而是“融进去”的。