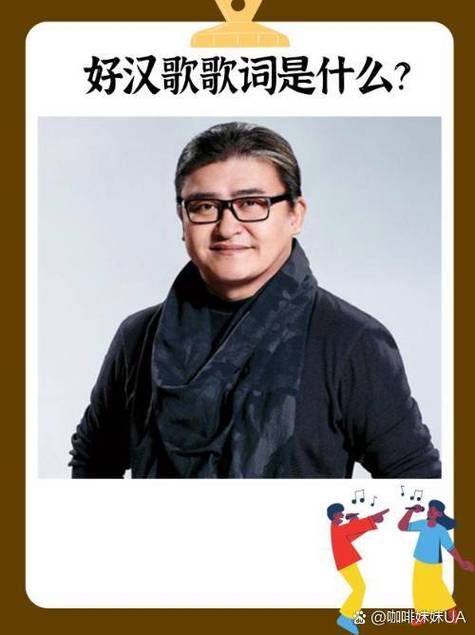

提起刘欢,乐迷们首先想到的或许是好汉歌里那声穿透岁月的“大河向东流”,或是亚洲雄风中盛会的磅礴气势。但你知道吗?这位中国乐坛的“常青树”和“活化石”,在俄文的世界里,也曾留下过让人心潮澎湃的印记。他的俄文演唱和翻译,为何能让俄罗斯听众起立鼓掌?那些跨越语言的旋律里,又藏着多少不为人知的文化故事?

从“外语小白”到“俄文歌知音”:刘欢的“破圈”不是偶然

很多人不知道,刘欢与俄文的缘分,早在上世纪80年代就埋下了种子。那时的他还是中央音乐学院的青年教师,课余时间常泡在外文图书馆,翻看各种音乐资料。一次偶然的机会,他听到了苏联作曲家肖斯塔科维奇的第二爵士组曲,旋律里既有古典的优雅,又带着爵士的自由,瞬间击中了他。“原来音乐真的可以不用懂语言,就能让人流泪。”刘欢后来在采访中回忆,“但我想,如果能用自己的理解,把这种情感传递给更多人,或许会更动人。”

真正让他“跨界”的,是1989年的央视春晚。当时节目组需要一个能同时驾驭中英文演唱的歌手,临时选定了刘欢。他毫不犹豫地接下了这个挑战,还额外加码——主动提出用俄文演唱一首苏联经典莫斯科郊外的晚上。为了唱好这首歌,他不仅逐字逐句请教俄语系教授,甚至专门找了莫斯科当地的音乐家纠正发音和语调。“不能只是‘唱对’,得让俄罗斯人听出‘自己人的味道’。”他说。

那年的春晚舞台上,刘欢穿着黑色西装,指尖在钢琴上轻轻游走,用醇厚而略带磁性的嗓音唱出“深夜花园里四处静悄悄……”播出后,无数观众来信说:“第一次觉得俄文歌这么亲切,原来我们和苏联人,听歌时会是一样的感动。”

不只是“翻译”:他用音乐搭建中俄文化的“桥梁”

刘欢的俄文,从不是简单的“语言转换”,而是带着中国音乐家独特视角的“文化解码”。他唱苏联经典时,会刻意保留原作的沧桑感,却又在不经意间加入中国音乐里“含蓄的情感表达”——比如三套车里,他在“可怜的马车夫”叹息后,会多一个气声的收尾,像中国画里的“留白”,让听众自己去填补故事。

更难得的是,他不止“唱俄文”,还尝试把中国歌曲“唱给俄国人听”。1990年,他随中国艺术家代表团访问苏联,在一场名为“中国之声”的音乐会上,他用俄文演唱了一首改编版的茉莉花。台下的苏联听众一开始还有些惊讶,但当听到“好一朵美丽的茉莉花”从熟悉的俄语歌词里流淌出来,旋律里又有江南小调的婉转时,全场突然安静下来,随后爆发出雷鸣般的掌声。演出结束后,一位白发苍苍的老音乐家握着他的手说:“我听懂了,这是你们中国人的‘温柔力量’。”

这种“双向奔赴”的文化共鸣,让刘欢成了中俄音乐交流的“民间大使”。他常说:“语言可能会成为障碍,但音乐是‘破壁者’。当你真正理解一种文化的心跳,你就能用任何语言,把这份心跳传递出去。”

如今再听刘欢的俄文,为什么依然“上头”?

三十多年过去,再听刘欢的俄文演唱,依然会觉得“不过时”。这背后,是他作为音乐人的“较真”,更是他对“内容价值”的坚守。

他从不为了炫技而飙高音,俄文歌里每个音符的起伏,都跟着歌词的情绪走。唱喀秋莎时,声音里带着少女的娇羞和等待的坚定;唱钢铁是怎样炼成的主题曲时,又能把革命者的热血和理想唱得直击人心。有俄罗斯乐迷在网上评价:“刘欢的俄文,不是‘外国人说俄文’,而是‘用俄文说中国音乐家的故事’,这种真诚,全世界都能听懂。”

更让人动容的是,如今的刘欢虽然很少公开演唱俄文歌,但在他的音乐课堂上,总会提起这段经历。“你们要学音乐,更要学怎么‘听’人心。无论是中文、英文还是俄文,能让不同国家的人产生共鸣的,从来不是语言的技巧,而是你对文化的敬畏,对情感的真诚。”

或许,这就是刘欢的俄文翻译(或演唱)能成为“教科书”的真正原因——它超越了语言本身,成了一座流动的文化桥梁,让中俄两国听众,在旋律里找到了彼此的“心跳”。下次当你听到他的俄文歌声时,不妨闭上眼睛想一想:在那遥远的异国文化里,是否也藏着一个和我们一样,爱着生活、向往着美好的灵魂?