最近整理后台留言,发现一个有趣的现象:但凡刘欢老师出现的音乐综艺,评论区总有人刷“余笛呢?”、“刘欢和余笛同框太治愈了”。说起来,这两个名字放一起,外人或许会觉得“跨界”——刘欢是乐坛泰斗,余笛是“音乐剧王子”,可看过声入人心的人都知道,他们之间的故事,比很多“刻意炒作的CP”动人得多。

刘欢的“学生”,从来不止是“歌手”

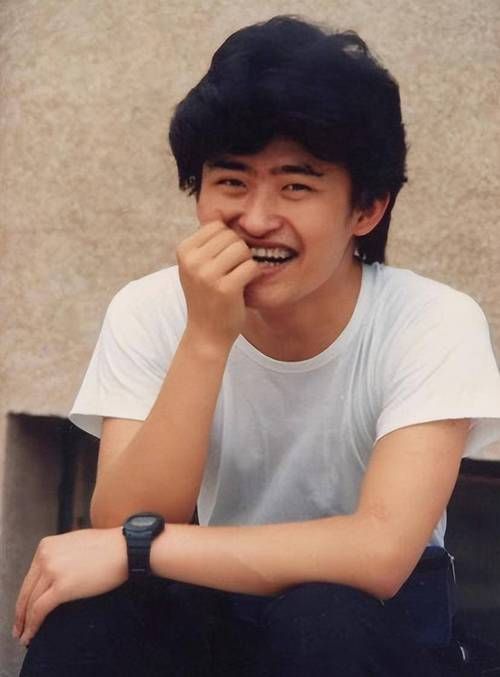

有句老话说“名师出高徒”,但刘欢带学生,好像从来没那么“功利”。余笛不是科班出身的“流量歌手”,他毕业于上海音乐学院,主攻音乐剧,后来又去美国伯克利深造,算得上是学院派里的“实战派”。2018年声入人心播出时,36岁的余笛带着一首Leslie惊艳亮相,可很多人不知道,在这之前,他和刘欢只见过两次面:一次是音乐节后台的匆匆问候,一次是刘欢来上海音乐学院做讲座时的台下听众。

后来节目组让刘欢选人,很多人都以为他会选技巧顶尖的“高音怪物”,结果他第一组就点了余笛,理由特别实在:“我看他选歌很讲究,不是炫技,是真的懂音乐。”录制期间有个细节我记忆犹新:余笛唱我的太阳时,有个转音没处理好,刘欢没有当场批评,而是私下把他叫到休息室,打开钢琴慢慢拆解:“你看,这里不是‘用力唱就好’,要像说话一样,带着情绪递进去,就像讲一个故事,听众才能走进去。”后来余笛在采访里说:“我从没见过这样的老师——他不说‘你应该’,而是说‘你觉得这样是不是更好?’”

这种“尊重与引导”的教学方式,在娱乐圈里实在难得。刘欢自己说过:“音乐不是比赛,没有第一名,只有‘你是不是真的用心’。”他带余笛,不是要把他打造成“第二个刘欢”,而是帮他找到“属于余笛的音乐密码”。所以余笛后来能从音乐剧舞台跨界到流行乐,又能带着学生做公益音乐会,背后藏着刘欢“音乐是多元的”这种理念的影响。

余笛的“红”,从来不是“靠刘欢”

有人可能会问:“余笛是不是沾了刘欢的光?”这话真说反了。余笛在声入人心之前,已经是中国音乐剧界的“顶流演员”,演过歌剧魅影的拉乌尔子爵、狮子王的木法沙,剧场票房号召力不输一线歌手。可他偏偏选择参加声入人心,不是为“红”,而是为“让更多人知道音乐剧”。

记得第一期节目,36岁的余笛站在36位年轻选手里,笑着说自己“再来证明一次音乐剧也能流行”。刘欢在台下听完直点头:“这种‘不服输’的劲头,才是一个艺术家该有的。”后来他们一起合作时间的力量,刘欢负责高音部分,余笛唱和声,两人在台上几乎不用交流,眼神一对就知道对方要换气。有观众说:“看他们唱歌,像看两个老友聊天,舒服得不像是在比赛。”

但余笛的“清醒”更让人佩服。节目组想炒“师徒CP”,让他多和刘欢互动,他直接拒绝:“我们是师生,更是音乐路上的伙伴,没必要刻意演。”后来他成立自己的工作室,第一件事就是带着年轻演员去高校做音乐剧普及,说:“刘欢老师跟我说过,‘音乐的价值不是被仰望,是被听见’。”这话,他做到了。

娱乐圈最缺的,是这种“不动声色的传承”

娱乐圈从来不缺“人设”和“炒作”,但像刘欢和余笛这样,只凭音乐和真心就能让人记住的组合,真的太少。刘欢年过五十,耳朵渐渐听不清高频声音,却依然坚持在综艺里帮年轻人改歌;余笛人到中年,名气不如流量明星,却依然带着团队在小剧场里唱到声嘶力竭。他们之间没有“利益捆绑”,只有“对音乐的热爱”和“对彼此的尊重”。

有人问:“这样的师生情,现在还有吗?”答案或许藏在刘欢的那句话里:“我带学生,从没想过‘回报’,只希望他们比我走得更远。”而余笛用实际行动回应了这份期待:他在自己的演唱会上,特意留出一排座位给刘欢的老师;他教学生时,总说“别学我声音的样子,要学刘欢老师对音乐的较真”。

说到底,娱乐圈的浮躁或许能让人“红极一时”,但只有真诚和热爱,才能让一个人在行业里“立得住”。刘欢和余笛的故事,告诉我们:所谓“泰斗”,不是奖项堆出来的,而是用一辈子的时间对音乐较真;所谓“优秀”,不是流量捧出来的,而是带着初心对舞台负责。

下次再看到有人问“刘欢和余笛是不是真师生”,希望你能想起这段故事——他们的关系,从不需要炒作,音乐本身就是最好的证明。