提起刘欢,大多数人的脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里温润如玉的深情。但你有没有想过,这个站在华语乐坛顶端三十年、用声音刻下时代印记的歌者,最常在后台哼唱的,竟然是一首叫你的背包的歌?有人说那是他的青春注脚,有人说那是他藏在光环下的“私藏”,而当你真正走进这首歌与刘欢的纠缠,才会发现——原来有些旋律,从不是唱给别人听的。

从“音乐教授”到“背包主人”:刘欢的歌,从来不止是歌

熟悉刘欢的人都知道他有个外号——“音乐教授”。不是因为他有多严肃,而是他对音乐的执着近乎苛刻。从1987年少年壮志不言愁一鸣惊人,到后来为北京奥运会谱曲,再到如今在歌手舞台上用沉淀半生的嗓音惊艳年轻观众,刘欢的音乐里,永远藏着对“内容”二字最纯粹的坚守。

但很少有人知道,这个站在聚光灯下、被称作“殿堂级歌手”的男人,手机备忘录里记得最多的,不是旋律线,而是生活里的小碎片。比如“凌晨两点北京胡同的猫”“女儿小时候总问‘爸爸的歌为什么别人都在唱’”“某次演出后台,保洁阿姨说‘您唱的弯弯的月亮,让我想起老家的河’”。

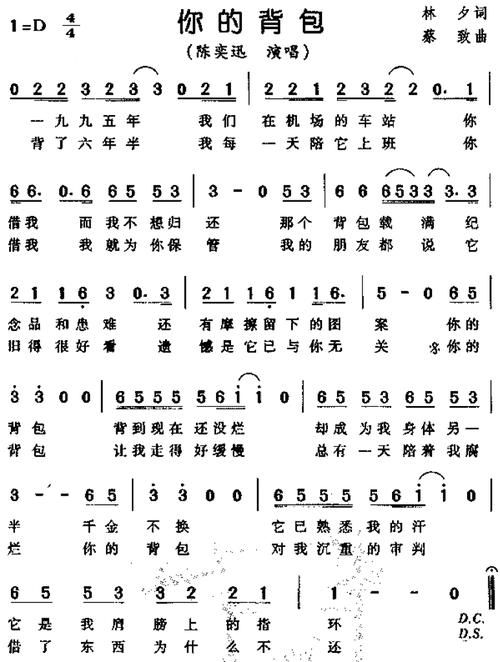

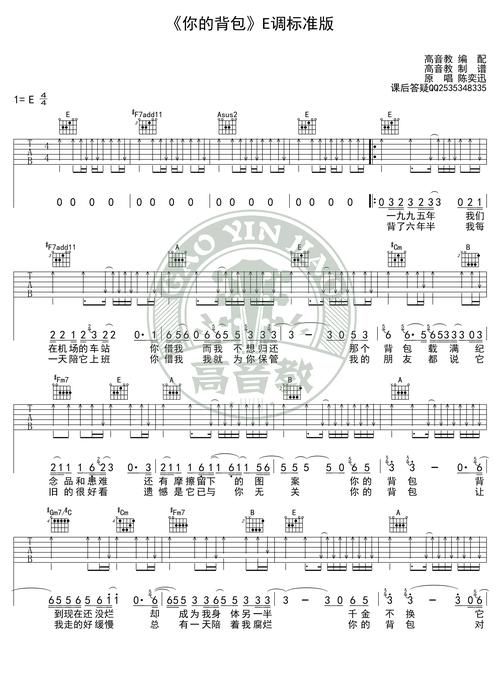

这些碎片,最终都成了他诠释你的背包的养料。这首歌的原唱是伍佰,带着台式的浪子情调,像一杯烈酒,呛人却过瘾。但刘欢唱的你的背包,却像一壶老茶,初听温吞,细品却有千回百转的滋味——不是刻意的煽情,是把岁月揉碎了,藏在每一个换气声里。

背包里装的,不是歌词,是“丢不掉的时光”

“我的背包,背到现在还没烂,终点可能还要走三万年……”第一次听刘欢在后台清唱这句时,乐师老周偷偷抹了把眼泪。“那天他刚结束一场四小时的演唱会,嗓子哑得说不出话,却抓着吉他非要在排练室试这段。唱到‘你说收起来吧,你说收起来吧’时,突然停了半天,说‘这哪里是背背包啊,是背着过日子里的舍不得啊’。”

刘欢自己说过,他从不认为自己是“歌手”,更像“故事收集者”。他在给学生上课时总强调:“唱歌不是炫技,是把你活过的东西,放进歌里让人家感受到。”你的背包里那个“斑掉了的背包”,究竟藏着什么?是年轻时为爱情奔赴的勇气?是录制第一张专辑时妈妈缝在衣领里的平安符?还是如今看着女儿长大,突然想起自己当年也背着空空的书包,觉得“装下全世界”那么简单?

有次采访,记者问他:“您唱了这么多经典,为什么你的背包总在您的演唱会上‘返场’?”他笑了笑,指了指心口:“因为它不‘大’。再好的歌,说到底都是在讲‘人’。那个背包不管装了多少东西,最重的,永远是那句‘收起来吧’——可我们谁真的舍得收起来?”

好的音乐,是“让每个普通人,在歌里找到自己的影子”

这些年,有人问刘欢:“您为什么不把自己的经历写成歌,反而总唱别人的作品?”他的回答很实在:“好歌不需要‘属于’某个人,它需要‘属于’所有人。就像你的背包,我唱的不是我的故事,是每个在生活里背着‘不舍得’往前走的人的故事。”

他曾在节目里说,有次在商场听到一个小女孩对妈妈说:“妈妈,这个背包好可爱,像爸爸以前背的那一个。”那一刻他突然明白,为什么这首歌能跨过二十多年——因为每个人的背包里,都装着属于自己的“斑掉了的部分”:是学生时代暗恋对象送的笔记本,是妈妈织的没织完的围巾,是第一次独自离家时塞满家乡土的行李箱……这些“不完美”的、看似“没用”的东西,恰恰构成了我们活过的证据。

所以刘欢唱你的背包时,从不刻意“讲故事”。他甚至很少闭眼,就那么静静地看着台下,像在和老友聊天。可台下的观众,却常常在他平缓的声线里,突然红了眼眶——因为他唱的不是“别人的背包”,是我们每个人都藏在心底、却不敢轻易触碰的那段“回不去”。

写在最后:有些歌,从来不是“唱给别人”的

如今,刘欢很少参加商业活动,大部分时间放在教书和陪家人身上。但只要有要求他唱你的背包,他总会答应。有学生问他:“老师,您不觉得唱老歌会过时吗?”

他摇摇头,翻开手机里存的一张照片:“这是我女儿去年拍的,她在我的旧背包里放了她的玩偶、画册,还有一颗她觉得‘很幸运’的糖。你看,背包会旧,东西会换,但那份‘舍不得丢’的心情,永远都在。”

是啊,刘欢的你的背包,从来不是一首“舞台表演的歌”。它是他在深夜录音室里,对着麦克风说的悄悄话;是他在面对生活的琐碎时,偷偷给自己找的慰藉;也是他告诉我们这些普通人:别怕“背包”里的东西斑斑驳驳,那才是我们活过的证据。

所以下次再听到刘欢唱你的背包,别急着说“经典”或“怀旧”。你只需要静下来听,或许会在那熟悉的旋律里,找到自己那个“背到现在还没烂”的背包——它装着你的青春,你的遗憾,和你这辈子,最珍贵的“舍不得”。