深夜的录音棚里,灯光白得晃眼。戴着耳机的刘欢盯着眼前的谱子,手指在“旗”字的音符上轻轻敲着,嘴里反复哼着“你是一面旗帜,迎着风展开”。身边的工作人员递来温水,他摆摆手,嗓子里刚发完声带需要缓一缓,“这个字不能太冲,得像捧着什么珍贵的东西,得有分量——旗帜不是飘着的布,是心里的根啊。”

这是1990年代初,你是一面旗帜录制时的片段。后来有人问刘欢,为什么那么多歌手翻过这首歌,偏偏他的版本听了30年还新鲜?他当时没回答,只说:“你认真听听歌词里写的,不是大道理,是人心里那些不肯弯的东西。”

它不是一首“歌”,是一代人的“青春注脚”

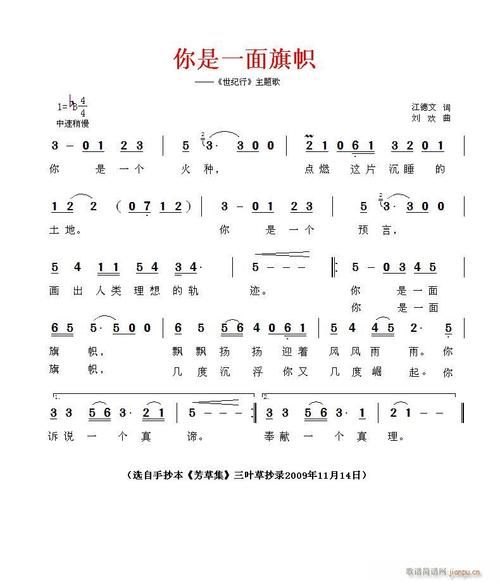

提到你是一面旗帜,很多人会先想起那熟悉的旋律——钢琴前奏像清晨的阳光一点点铺开,弦乐进来时,像展开了一幅画。但比旋律更扎心的,是词写的东西:“风里雨里你举着旗,脚印里刻着赤诚。”这不是高高在上的口号,是一个个具体的人:实验室里熬到凌晨的科学家,边防哨所里眉毛挂霜的战士,讲台上擦着粉笔灰的老师……他们不是“英雄”,就是身边沉默的普通人,可他们心里的那面“旗”,比谁都稳。

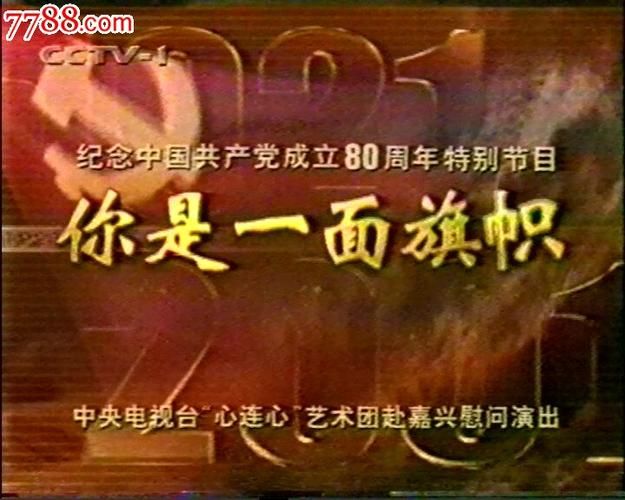

刘欢最早唱这首歌,是在1991年的“七一”晚会上。那时候的他,刚凭少年壮志不言愁成了“国民歌手”,可他没按“晚会歌手”的路子唱。别人唱得激昂高亢,他却把自己的声音“沉”下去——像把嗓子浸在温水里,每个字都带着温度,又不失力量。你听副歌“你是一面旗帜,写着信仰”,他没用力吼,“帜”字拖得很长,像把“信仰”这两个字慢慢揉进心里,再轻轻递给你。

后来有人说:“刘欢的版本,让‘旗帜’从墙上走到了心里。”真的,以前总觉得“旗帜”是个宏大的词,可他唱着唱着,你突然想起父亲加班时灯下的背影,想起老师在你作业本上写的“再坚持一下”,想起邻居大爷每天早上五点升国旗时挺直的腰板——原来那面“旗”,一直藏在这些日常里。

为什么偏偏是刘欢?他的“笨”和“真”成了钥匙

刘欢自己说过,他唱歌最怕“虚”。拿到你是一面旗帜的词时,他琢磨了三天:什么是“旗帜”?不是飘在空里的布,是人心里不愿意弯的东西。所以唱“迎着风展开”时,他没让声音飘起来,而是像扎根在土地上,每个字都带着“稳稳的力量”;唱“脚印里刻着赤诚”,他故意在“刻”字上加了点沙哑,像什么人说完话,嗓子突然哑了,可眼神更亮了。

有次排练,指挥说“这里可以再高点,更激情些”,他摆摆手:“不行,高了就飘了。这歌得‘落地’,得让人摸得着。”后来制作人打电话给词作者,说“刘欢把‘旗帜’唱成了‘邻居家的叔叔’,可听着就是真”。词作者听了成品,沉默半天说:“对了,旗帜本来就该是从身边长出来的。”

这种“笨”办法,反而成了他的“杀手锏”。别人在琢磨技巧,他在琢磨“人”——这首歌是唱给谁听的?唱的人心里得有。刘欢心里有啊:他小时候住在胡同,见过邻居大爷为了 collect 废品攒钱给公社买拖拉机;当老师时,学生问他“老师,为什么要坚持”,他看着学生眼睛说的那番话……这些生活里的碎片,都揉进了歌声里。所以听他的版本,你不觉得是在“听歌”,像是在听一个老朋友给你讲故事,平静,却有力量。

30年过去,为什么年轻人还会循环这首歌?

前几天在评论区看到一条留言:“00后,循环刘欢的你是一面旗帜到凌晨。老师说‘你们这代人没信仰’,可我觉得,信仰就是有人在你累的时候告诉你‘再走一步’。”突然就懂了,为什么这首歌能跨过时代。

现在的年轻人, pressure 太大了:KPI、房贷、内卷……有人喊着“躺平”,可在深夜的耳机里,当他们听到“你是一面旗帜,迎着风展开”,突然就想起自己小时候第一次戴上红领巾的心跳,想起军训时喊“一二一”时的劲头,想起父母那句“拼吧,我们在后头”——那些以为被忘记的东西,其实一直都在。

刘欢说:“好歌不会过时,因为它唱的是人心里不变的东西。”你是一面旗帜的版本有很多,可只有他的,成了“刻在DNA里的旋律”。因为它不唱空话,只说真心;不喊口号,只讲“我见过的人,他们心里有旗”。

如今,刘欢很少在公开场合唱这首歌了,有次采访问起他,他笑着说:“老歌嘛,留着让年轻人自己唱。”可我们都知道,有些旋律,一旦听过,就再也忘不掉——那是刘欢用嗓子“写”下来的时代,是刻在一代人骨血里的“旗帜”,风里雨里,一直都在。

下次当你觉得撑不下去时,不妨听听这首歌。你会知道,原来有人几十年前,就把“坚持”唱成了旋律,等你听。