清晨六点的乡村小学教室,阳光透过老槐树的枝桠落在课桌上,一群扎着羊角辫的孩子正扯着嗓子唱歌。讲台上,穿碎花裙的伊萱笑着纠正某个跑调的音节,黑板上歪歪扭扭写着“刘欢老师的歌我们也会唱了”。没人想到,这个每天背着吉他走村串户的年轻老师,和那位唱着好汉歌千万次的问的歌坛大腕刘欢,会因为一场公益音乐节,在看似平行的生命里画出了温暖的重叠线。

从“看见”到“同行”:公益舞台上的不期而遇

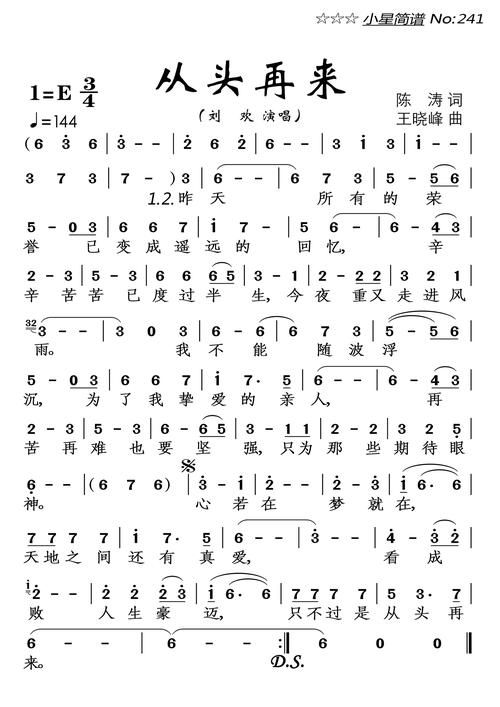

故事要从2022年夏天的“乡村音乐种子计划”说起。彼时,作为项目发起人的刘欢正为寻找“能扎根乡村的音乐老师”犯愁——团队推荐的简历里,大多是“会弹钢琴但不愿留”的城市志愿者,直到一份“土味”十足的简历摆上桌:伊萱,音乐学院毕业,放弃省会乐团offer,跑到云南山区小学教音乐,简历附件里是孩子们用方言唱弯弯的月亮的录音,跑调却充满生命力。

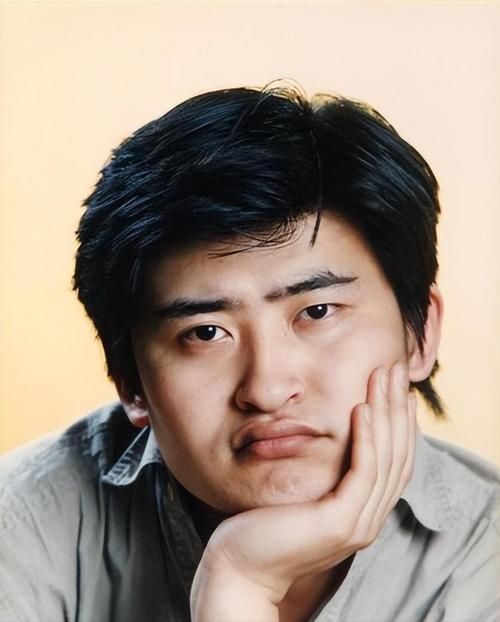

“这声音里有股劲儿。”刘欢当即决定亲自去趟云南。当他蹲在土操场上,看着伊萱带着30个孩子用竹板、水桶打着节拍唱我和我的祖国,眼眶突然红了。“现在很多舞台追求炫技,但音乐最本真的样子,应该是这样的。”

那场见面会后,刘欢做了一件让团队意外的事:他拒绝了所有商业邀约,挤出半个月时间,跟着伊萱“体验”乡村音乐老师的日常。凌晨五点跟着她走两小时山路去学生家家访,听她和孩子们用本地民谣改编课本里的古诗,甚至跟着她去集市上用二手吉他换了三只鸡,给营养不良的孩子加餐。“伊萱让我明白,‘做音乐’不只在录音棚里,更在能把歌声种进孩子心里的土壤里。”刘欢后来在一次采访里这样说。

没有“大咖”与“素人”,只有对音乐的较真

很多人好奇,像刘欢这样的大众认知里“高冷”的实力派,怎么会和一个乡村青年教师打成一片?真正接触过他们的人会说:在这对“音乐搭档”身上,从没有身份的枷锁,只有对音乐近乎偏执的较真。

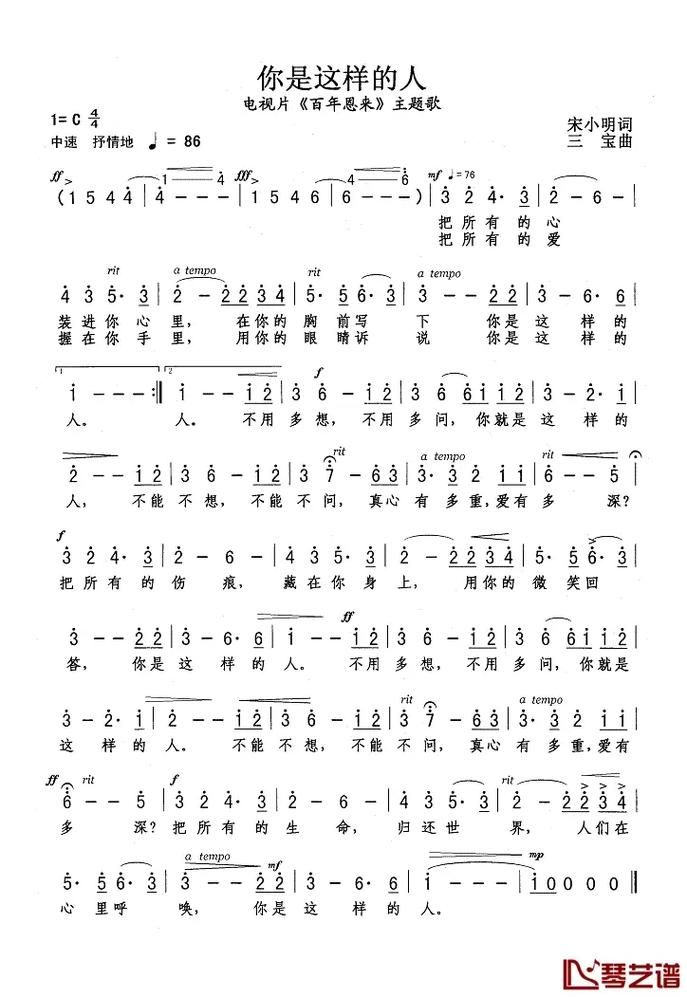

2023年冬天,两人为公益项目合作写了一首儿童合唱曲大山的声音。刘欢原想写一首气势恢宏的励志歌,却被伊萱拦下:“孩子们的嗓子拼不了高音,他们的歌声里应该有风、有溪流、有蝉鸣,有他们每天看见的春天。”于是,那一周,两人挤在只有一台旧电脑的乡村宿舍里:刘欢对着手机里的山风声采样,把布谷鸟的鸣叫编进前奏;伊萱则蹲在田埂上,记录孩子们下课时说的“土话”,把这些童谣式的感叹词填进歌词。

“刘老师比我爷爷还较真,”伊萱在短视频里分享过一段幕后花絮,“为一个‘哎呦喂’的发音,他能让孩子们连着唱17遍,自己跟着示范,笑得直不起腰。”而刘欢也在节目后感慨:“现在的音乐市场总说‘创新’,但真正的创新是放下身段,听那些没被打磨过的、最鲜活的声音。”

娱乐圈最稀缺的“长久情”:不是流量捆绑,是互相滋养

在流量至上的娱乐圈,这样的故事显得有些“格格不入”——没有通稿炒作,没有热搜捆绑,甚至两人合作的作品都没正式发行,只是悄悄在乡村学校的广播里循环播放。但正是这份“不功利”,让他们的关系显得格外珍贵。

去年夏天,伊萱的学校收到一批捐赠的乐器,却没人会教。刘欢二话不说,带着自己的学生团队飞到云南,连续一周手把手教孩子们弹吉他、拉小提琴。临走前,他把自己用了十几年的旧琴谱留给伊萱:“别想着教他们成‘家’,先让他们在音乐里找到快乐,比什么都重要。”而伊萱也总在刘欢面对“乐坛前辈”的标签时,发去孩子们用稚嫩歌声唱他老歌的录音:“刘老师,你看,你的歌陪着我们长大呢。”

有人说,这是娱乐圈里难得的“双向奔赴”——刘欢用资源为伊萱的梦想铺路,伊萱用纯粹给刘欢的音乐补充养分。但对他们自己而言,或许只是做了一件最简单的事:因为热爱音乐,所以相遇;因为相信音乐能改变生活,所以同行。

如今,两年过去了,伊萱的学校已经组建了第一支“乡村童声合唱团”,他们唱的歌里有山、有水,有刘欢的音乐理念,也有伊萱的青春梦想。而刘欢的歌单里,也多了几首带着泥土味的“山歌”。在这个追求速成的时代,他们的故事像一束光,照亮了娱乐圈里那些被忽略的、真正有价值的东西:不是聚光灯下的闪耀,而是对热爱的坚守,和对彼此的真诚。

或许我们该问问自己:当娱乐变成一场流量游戏,像刘欢和伊萱这样“用音乐连接生命”的情谊,才是娱乐圈最该有的样子,不是吗?