1998年的冬天,北京国贸的风带着刀子般的寒意,一个刚丢了工作的大爷蹲在公交站,手里攥着一张皱巴巴的报纸,上面印着“从头再来”四个大字。公交车的广播里,刘欢的声音像一团火,劈开凛冽的空气:“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生不过是从头再来——”大爷的眼泪砸在报纸上,洇开了墨迹。

后来这首歌火了,火到二十多年后,年轻人加班到凌晨时会单曲循环,创业者跌倒时会默默哼唱,连脱口秀演员都会在段子里调侃:“当年刘欢老师唱完从头再来,全国人民都觉得下岗不可怕,可怕的是没把简谱学会。”

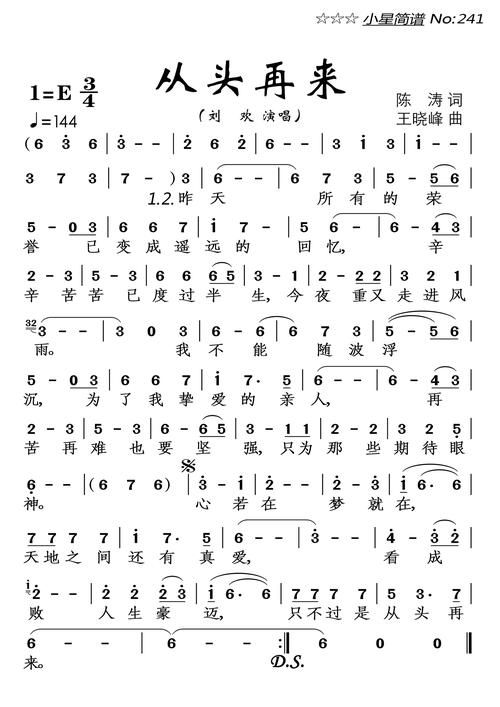

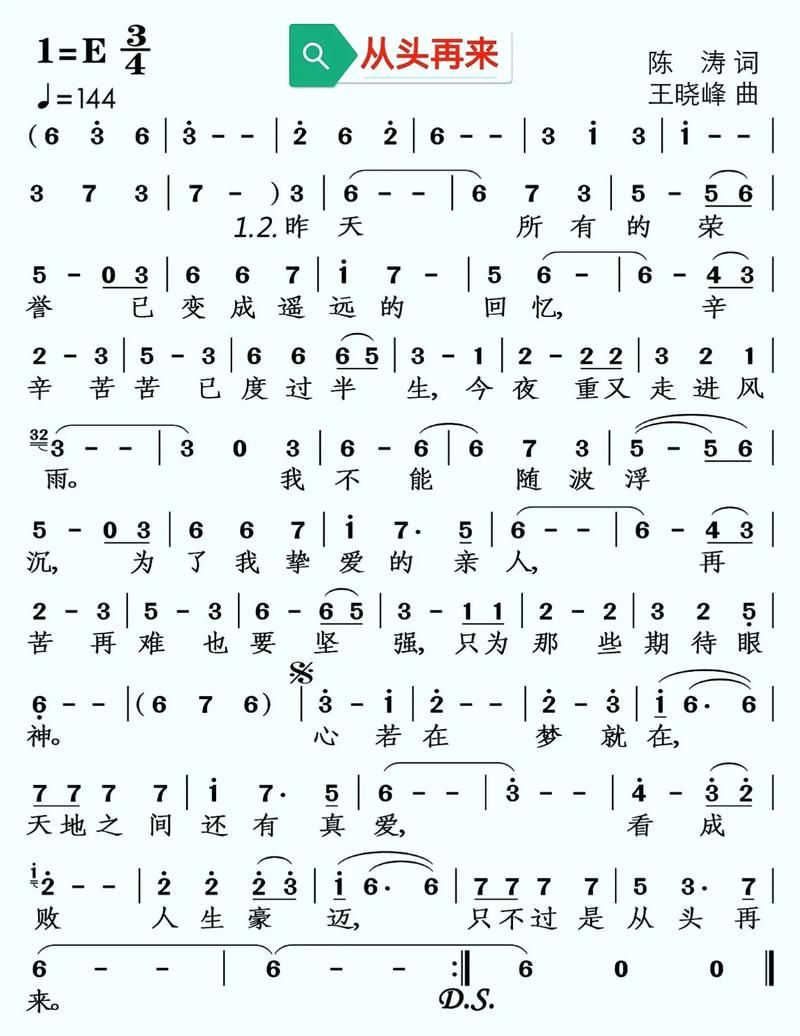

可你有没有想过:一首歌凭什么能撑起一代人的精神脊梁?那些藏在简谱里的豆芽菜(音符)、小蝌蚪(休止符),到底是怎么把“从头再来”这四个字,唱进人心里去的?

一、简谱上的“起承转合”:哪一段不是人生的坎?

刘欢自己总说:“从头再来不是我写的,是替那些喊不出声的人唱的。” 这首歌的创作,藏着时代的褶皱。1998年,国企改革进入攻坚期,无数工人离开了工厂的轰鸣声,站在人生的十字路口迷茫、焦虑。词作者许乃胜找到刘欢时,只说了一句话:“你得让那些丢了工作的人听完,觉得明天还得爬起来。”

刘欢盯着歌词“看成败人生不过是从头再来”,手指在桌上敲起了拍子。他突然想起自己28岁时,刚从中央音乐学院毕业,放弃“铁饭碗”跑去外国唱片公司打工,被亲戚骂“瞎折腾”;想起第一次配乐时,导演嫌他“太学院派”,他把稿子揉成一团重写,改到凌晨三点……原来“从头再来”从来不是口号,是每个普通人都藏在心底的“不服”。

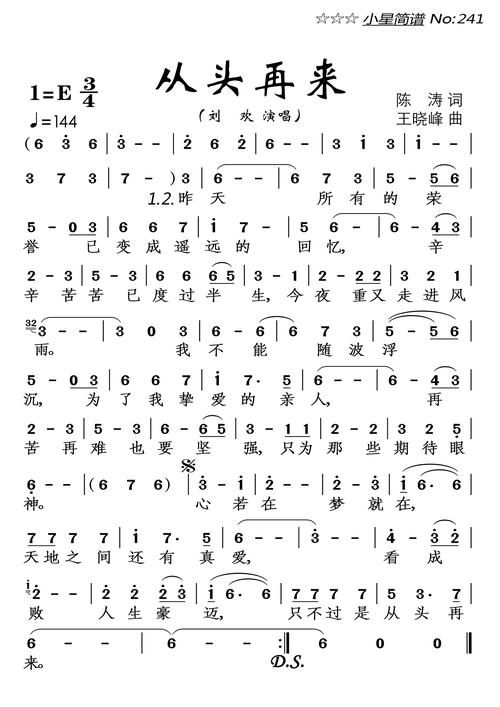

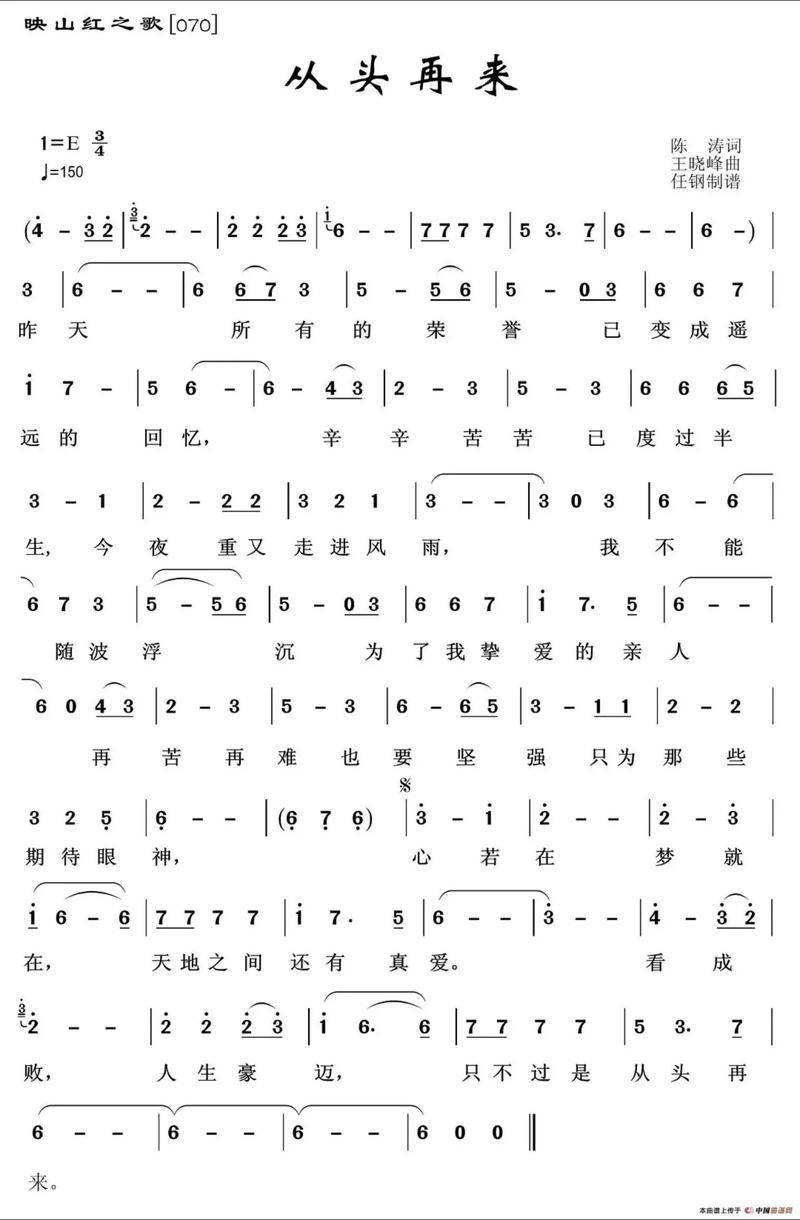

简谱一开篇就是高音的“心若在”——那个“在”字,刘欢用了降E调的高音,像把手伸进浓雾里猛地抓住一束光。你看简谱上那个高音点(●),下面带着一根又长又直的线,像不像人跌倒后突然挺直的脊梁?副歌部分的“看成败”,旋律陡然下沉,像被绊了一脚,可紧接着“从头再来”四个字,又以连续的跳音往上爬,像抹掉膝盖上的灰,一步一步重新站稳。

音乐老师总说:“旋律的起伏,就是人生的轨迹。” 可这首歌的妙处在于,它故意在“坎”的地方停顿——比如“真爱”后面,简谱上有个四分休止符(0),像你深吸一口气,把眼泪咽下去;在“从头再来”之前,还有个八分休止符(0),像抬脚前的短暂蓄力。这些“空白”比歌词更戳心:原来“重来”之前,允许你有片刻的脆弱。

二、刘欢的“轴”:简谱上的每个音符,都是他磨破的嘴

知道刘欢为从头再来录了多少遍音吗?120遍。当年在棚里,录音师都崩溃了:“欢哥,这句‘从头再来’已经很好了,咱们休息一下吧?” 他摘下耳机,指着简谱:“你看这里,第三小节‘再’字,应该是‘上扬’的,我刚才唱成了‘平的’,不对。每个字得扛着旋律走,才能让人记住。”

他“轴”了一辈子。当年唱好汉歌,为了找“大河向东流”的节奏,他泡在胡同里听拉三轮车的大爷吆喝;现在教学生,还是拿简谱当尺子:“你看着这个八分音符(?),它不是随便蹦的,是你迈步时的劲儿,快了飘,慢了拖,得刚刚好。”

可他的“轴”,藏着对普通人的共情。有一次演出,后台有个大姐红着眼眶说:“欢哥,我下岗后开小吃店,第一天只赚了5块钱,就靠听你的歌撑下来的。” 刘欢没说话,从包里掏出随身带的简谱,指着副歌部分对她说:“你看,‘从头再来’这四个音,一个比一个高,就像你第一天挣5块,第二天10块,慢慢就上去了。你得信这简谱,更得信自己。”

现在网上还能找到当年刘欢手写的从头再来简谱,边角磨得起了毛,音符旁边用铅笔写着:“‘爱’字拖长点,给听众留点回味的空儿”;“‘来’字收尾要稳,像船靠岸不能晃。” 那些歪歪扭扭的字迹,哪里是乐谱,分明是把一代人的眼泪、挣扎、希望,都揉进了纸里。

三、为什么现在我们还需要这页简谱?

去年有个00后网友在小红书上发帖:“考研失败第三天,循环从头再来,突然发现刘欢唱得像我爸——我爸当年创业破产,天天在家唱这首歌,现在生意做起来了,还是哼。” 底下有一条评论被顶到了最高处:“从头再来不是给失败者唱的安慰剂,是给还在路上的人,塞的最后一口馒头。”

是啊,现在哪还有“下岗”这个词?但我们有35岁被优化的焦虑,有考研考公千军万马过独木桥的压力,有在大城市租房“想逃离又舍不得”的纠结……可你看简谱上的音符,从低到高,从缓到急,从来没有一条直线,全是拐点。刘欢说:“歌里的‘从头再来’,不是让你清零重来,是让你带着以前的坑、以前的痛,换个姿势再走一遍。”

前几天我又翻出那张旧CD,把从头再来的简谱摊在桌上。阳光照在那些豆芽菜似的音符上,突然觉得它们活了过来——“心若在”的那个高音点,像黑夜里的星光;“从头再来”的跳音,像踩在台阶上的脚步声。原来真正的好歌,从来不会过时,因为它唱的不是时代,是人心里那股“不服输”的劲儿。

所以啊,下次觉得撑不下去的时候,不妨把简谱找出来看看。那上面没告诉你怎么“成功”,只告诉你:跌倒了,拍拍灰,下一段旋律,你自己唱。